近年、加工食品や清涼飲料水に多く含まれる「高果糖コーンシロップ(HFCS)orは果糖ブドウ糖液糖」の過剰摂取が、健康問題の一因として注目を集めています。

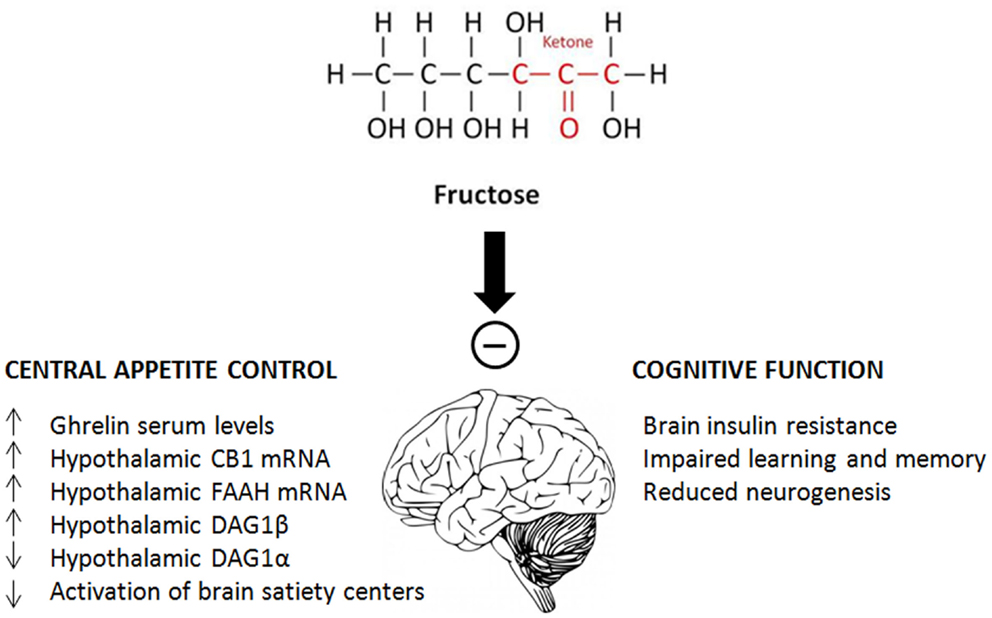

特に、果糖の摂取が血糖やインスリンの制御にとどまらず、中枢神経系における食欲制御や記憶・学習機能に深刻な影響を与える可能性が報告され始めています。

本記事では、ベルギーのLeuven大学に所属するKatrien Lowette氏らによって執筆されたレビュー論文の内容を参考にまとめます。

参考研究)

・Effects of high-fructose diets on central appetite signaling and cognitive function(2015/03/04)

果糖とはどのような糖か

果糖(フルクトース)は、果物や蜂蜜などに自然に含まれる単糖の一種ですが、現代の食環境では高果糖コーンシロップという形で加工食品に広く添加されています。

この人工的に抽出された果糖は、安価で甘味が強いため大量に使用されており、現代人の果糖摂取量は過去50年間で著しく増加しています。

果糖はグルコースとは異なり、インスリンの分泌をほとんど刺激せず、主に肝臓で代謝されます。

これは一見すると血糖値の急上昇を防ぐ利点にも見えますが、肝臓に過剰な負荷を与えることで脂肪肝やメタボリックシンドロームの原因になることが知られています。

かつては、フルクトースの代謝がインスリン分泌に影響しないと考えられてたため、糖尿病患者にとって安全な糖と考えられてきました。

しかし、フルクトース(23%溶液)を摂取したラットの血清インスリンレベルが、2週間後に有意に増加したことが示されることや、グレリン(食欲を誘発するホルモン)に影響を与えて、結果的に過食や体重増加に繋がることが示されています。(Fructose and metabolic diseases: New findings, new questionsより)

視床下部における食欲調節と果糖の関係

また、論文内では、高果糖食が視床下部の食欲調節システムに干渉する可能性が示されています。(Effects of sucrose, glucose and fructose on peripheral and central appetite signalsより)

視床下部は、ホルモンや神経伝達物質を通じて、摂食行動を制御する重要な脳部位です。

動物実験では、高果糖食を摂取したラットにおいて、食欲を高める神経ペプチド(NPY、AgRP)が増加し、逆に食欲を抑制するプロオピオメラノコルチン(POMC)の発現が減少していることが確認されました。

また、満腹感を伝えるホルモンであるレプチンやインスリンの作用も阻害され、食欲抑制のサインが正しく伝わらない状態となっていたのです。

これにより、果糖は脳の満腹中枢の感受性を鈍らせ、過食行動を引き起こす可能性があると著者らは指摘しています。

エンドカンナビノイド系との関係

さらに注目すべきは、果糖がエンドカンナビノイド系(ECS)という神経系に影響を与えるという知見です。(Fructose affects enzymes involved in the synthesis and degradation of hypothalamic endocannabinoidsより)

ECSは快楽や報酬感情に関連し、摂食行動にも深く関与しています。高果糖食により、この系のバランスが崩れることで、「食べることの快楽」が増強され、食欲を抑えられなくなるリスクが考えられます。

認知機能への影響:学習と記憶の低下

認知機能に関する部分では、海馬(記憶と学習を司る脳領域)におけるシナプス可塑性の低下が報告されています。(Reduced neurogenesis in the rat hippocampus following high fructose consumptionより)

ラットを対象とした実験では、高果糖食を6週間摂取させた後に、空間記憶や学習成績の低下が見られました。

この原因として以下のような要素が考えられています。

• 脳内のインスリンシグナル伝達の阻害

• 神経成長因子(BDNFなど)の発現減少

• 炎症性サイトカインの増加による神経炎症

• 酸化ストレスの亢進による神経細胞の損傷

これらの結果は、果糖が単なる代謝性リスクを超えて、認知症の危険因子となる可能性を示唆しています。

ヒトでの証拠と今後の展望

ヒトを対象とした研究は動物実験ほど充実していませんが、果糖の多い食事と肥満、インスリン抵抗性、記憶力低下との相関が報告されています。

【果糖(フルクトース)と記憶力低下に関する主な研究】

・Reduced neurogenesis in the rat hippocampus following high fructose consumption

・High fructose solution induces neuronal loss in the nucleus of the solitary tract of rats

また、果物から摂取する自然な果糖(食物繊維やポリフェノールを伴う)はリスクが低く、加工食品由来の果糖こそが問題であるという点も重要です。

著者らは今後の課題として、以下のような点を挙げています。

• ヒトにおける長期的な影響を検証する介入研究の実施

• 果糖の代謝と脳機能に関わる分子メカニズムの詳細な解明

• 加工食品における果糖使用のガイドライン策定

果糖の摂取は「量」と「質」が鍵となる

果糖は本来、果物に含まれるエネルギー源として有益な成分です。

しかし、加工食品や清涼飲料水に含まれる「遊離果糖」を過剰に摂取すると、脳の食欲制御を乱し、認知機能にも悪影響を及ぼす可能性があるという点を、本研究は明確に示しています。

これらの結果を踏まえると、私たちの食生活においては、「甘さ」の質を見極め、天然の果物などから適度に摂取する姿勢が求められると言えるでしょう。

まとめ

・高果糖食は、視床下部の食欲調節シグナルを乱し、過食や肥満を促進する要因となる

・果糖の過剰摂取は、海馬における認知機能(学習・記憶)を低下させる可能性が示されている

・果物由来の果糖と加工食品由来の果糖の違いを理解し、適切な摂取を心がけることが重要

コメント