心理学

心理学

【記事まとめ】他人も自分もコントロール~ことばの心理術~

雑学

雑学  歴史

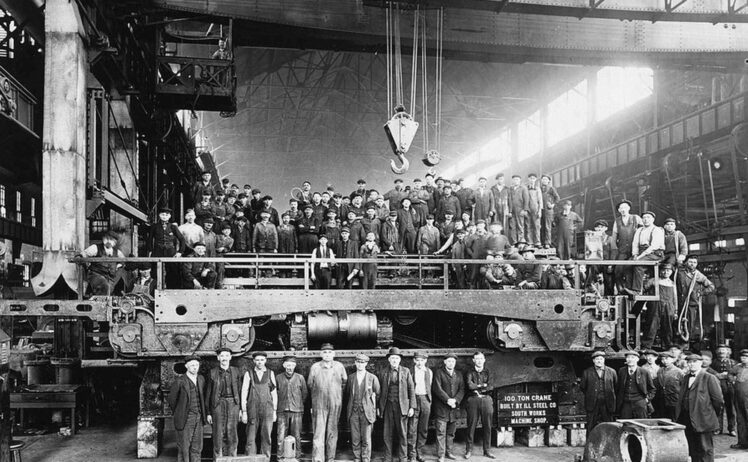

歴史  経済

経済  歴史

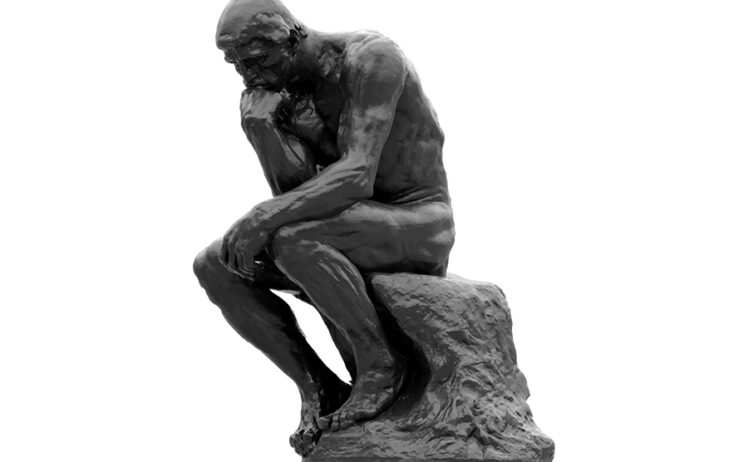

歴史  哲学

哲学  経済

経済  哲学

哲学  哲学

哲学  哲学

哲学  宗教

宗教  歴史

歴史  経済

経済  芸術

芸術  宗教

宗教  神話

神話  神話

神話  神話

神話  教育

教育  歴史

歴史  経済

経済  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

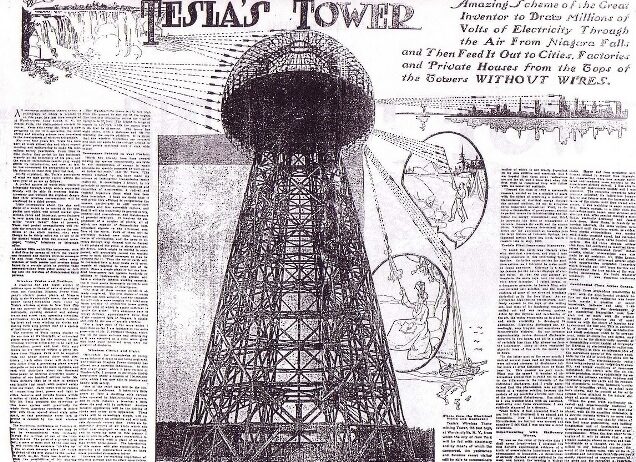

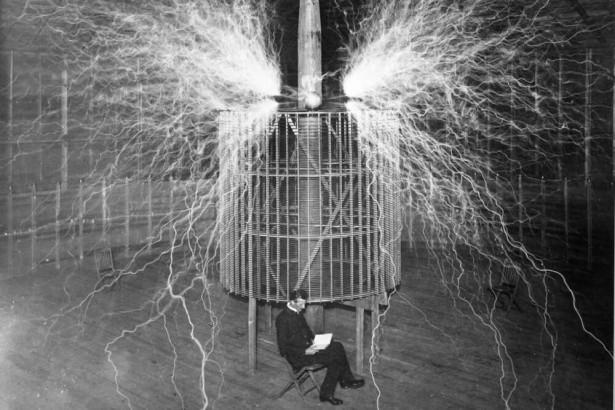

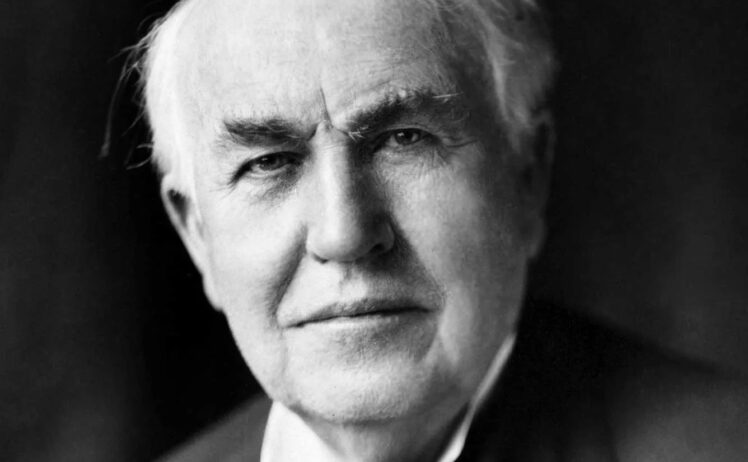

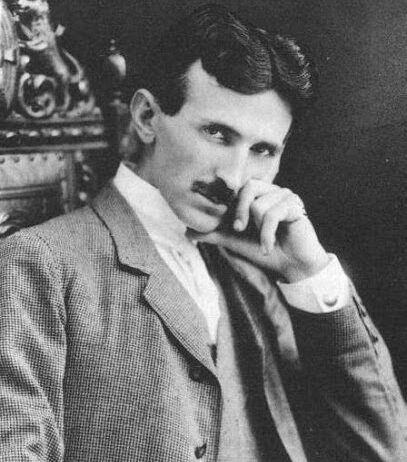

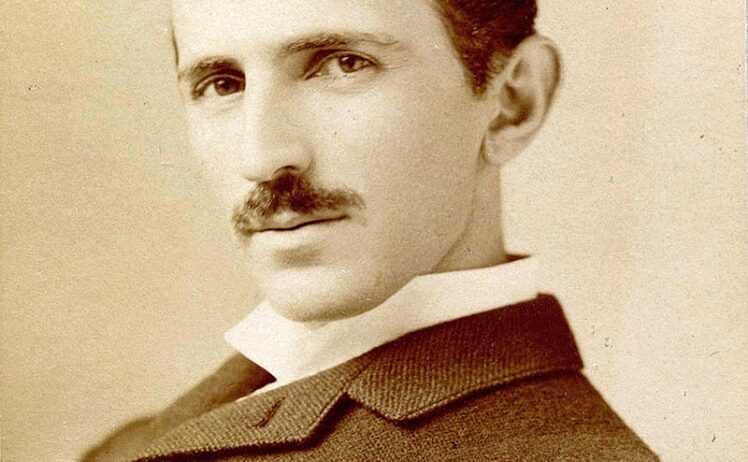

歴史  科学

科学