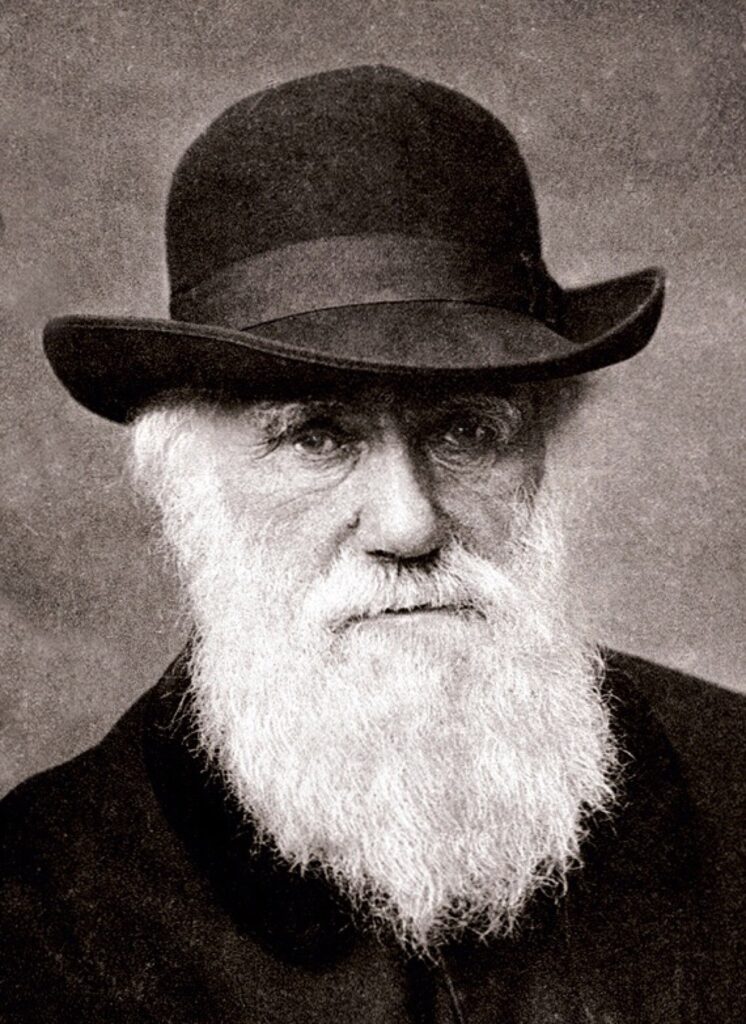

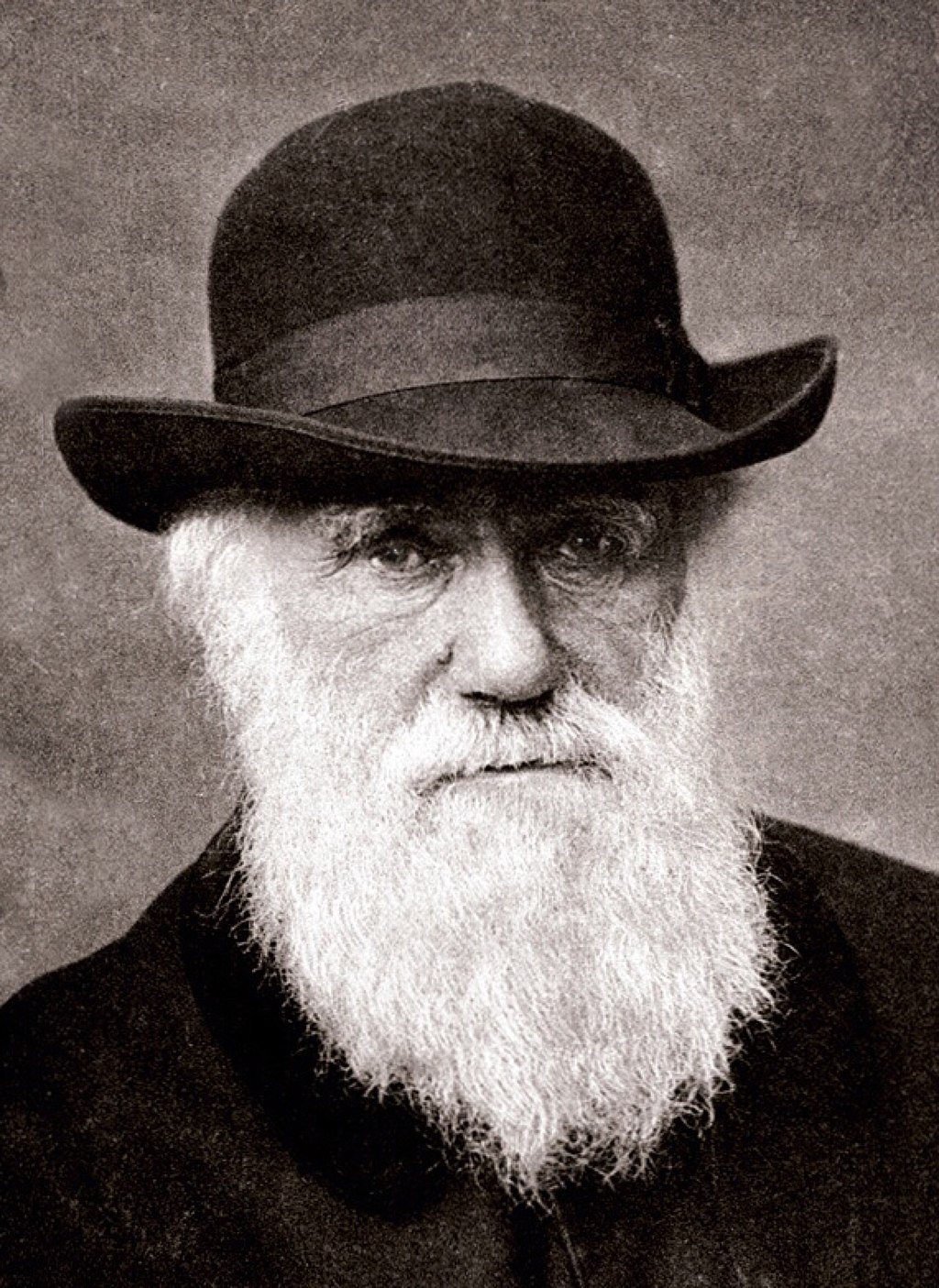

この記事では、進化論で有名な博学者チャールズ・ダーウィンの歴史や功績についてまとめています。

全26回にてまとめてきたダーウィンについて、それぞれの記事の要約とともに紹介しています。

彼の生い立ちからビーグル号で旅に出る経緯、それ以降に研究したことなどをテーマとして記事にしています。

気になる内容がありましたら、のぞいてみてください!

- ⓪生物の発生と進化

- ①ダーウィンの生い立ち

- ②勉強そっちのけの学生時代

- ③ビーグル号出航と生命溢れるブラジル

- ④ガウチョとともに新種を探索

- ⑤フォークランドオオカミと未開人

- ⑥地質学と生物学の共通点

- ⑦ガラパゴス諸島とウミイグアナ

- ⑧進化論の聖地、ガラパゴス諸島

- ⑨サンゴ礁の謎に迫るダーウィン

- ⑩サンゴの研究と旅の終わり

- ⑪帰ってきたチャールズ

- ⑫エマ・ウェッジウッド

- ⑬フジツボの没頭するダーウィン

- ⑭先を越される進化論

- ⑮家畜や植物の品種改良から始まる『種の起源』

- ⑯自然条件下での変異

- ⑰エコロジー(生態学)とエコノミー(経済学)

- ⑱自らの理論を批判するのは自分でありたい

- ⑲アリはなぜアブラムシの甘蜜をもらうのか

- ⑳生物の分布と進化論のアップデート

- ㉑種の起源では避けてきた人間の由来

- ㉒ダーウィンと心理学の始まり

- ㉓性に関する淘汰の謎

- ㉔どうして派手な模様の鳥がいるのか

- ㉕擬態するチョウと淘汰の謎

- ㉖ジョサイア・ウェッジウッド2世によるミミズ

- ㉗(終)晩年のダーウィンとウェッジウッドの『ダーウィンリリー』

⓪生物の発生と進化

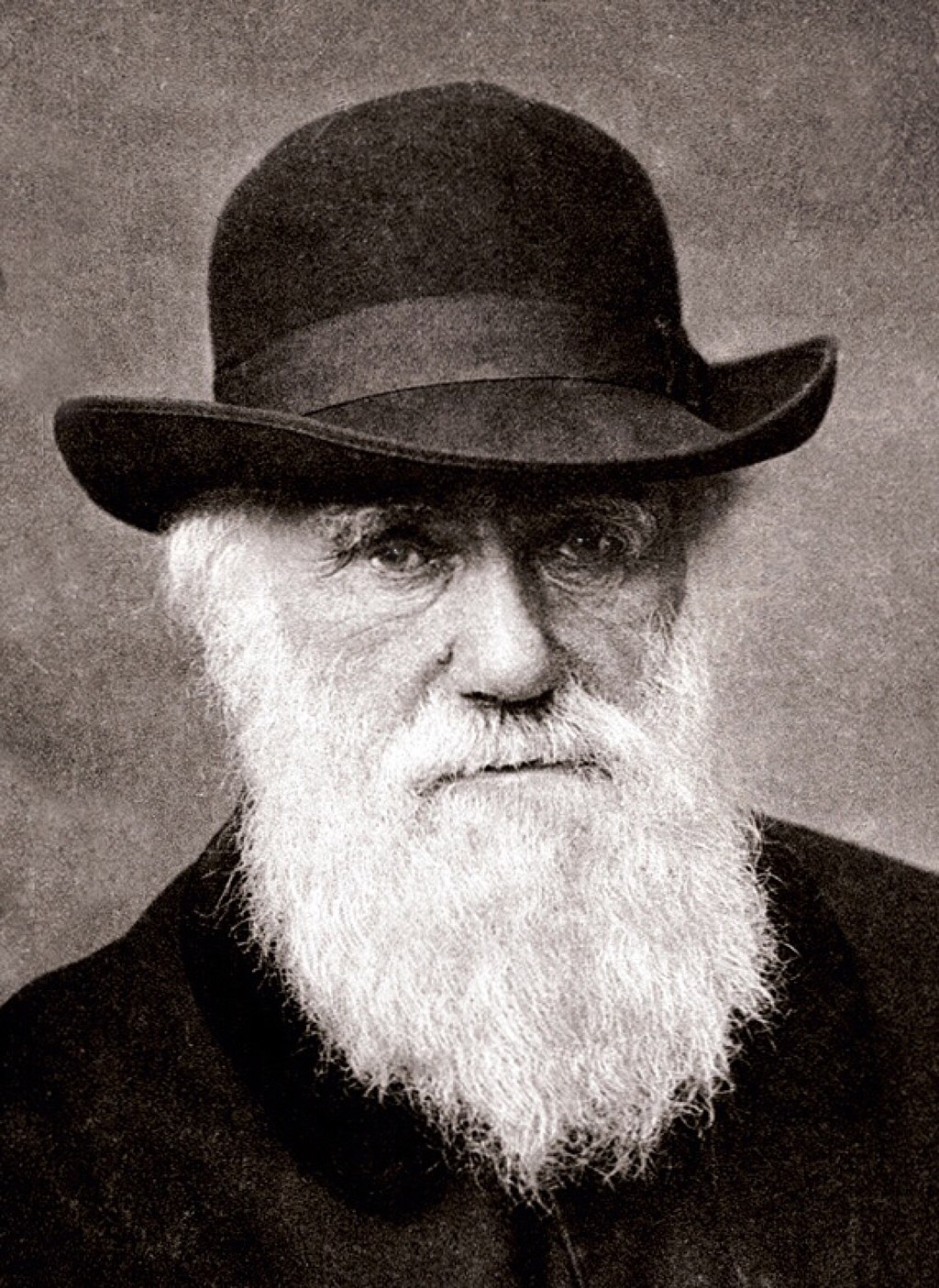

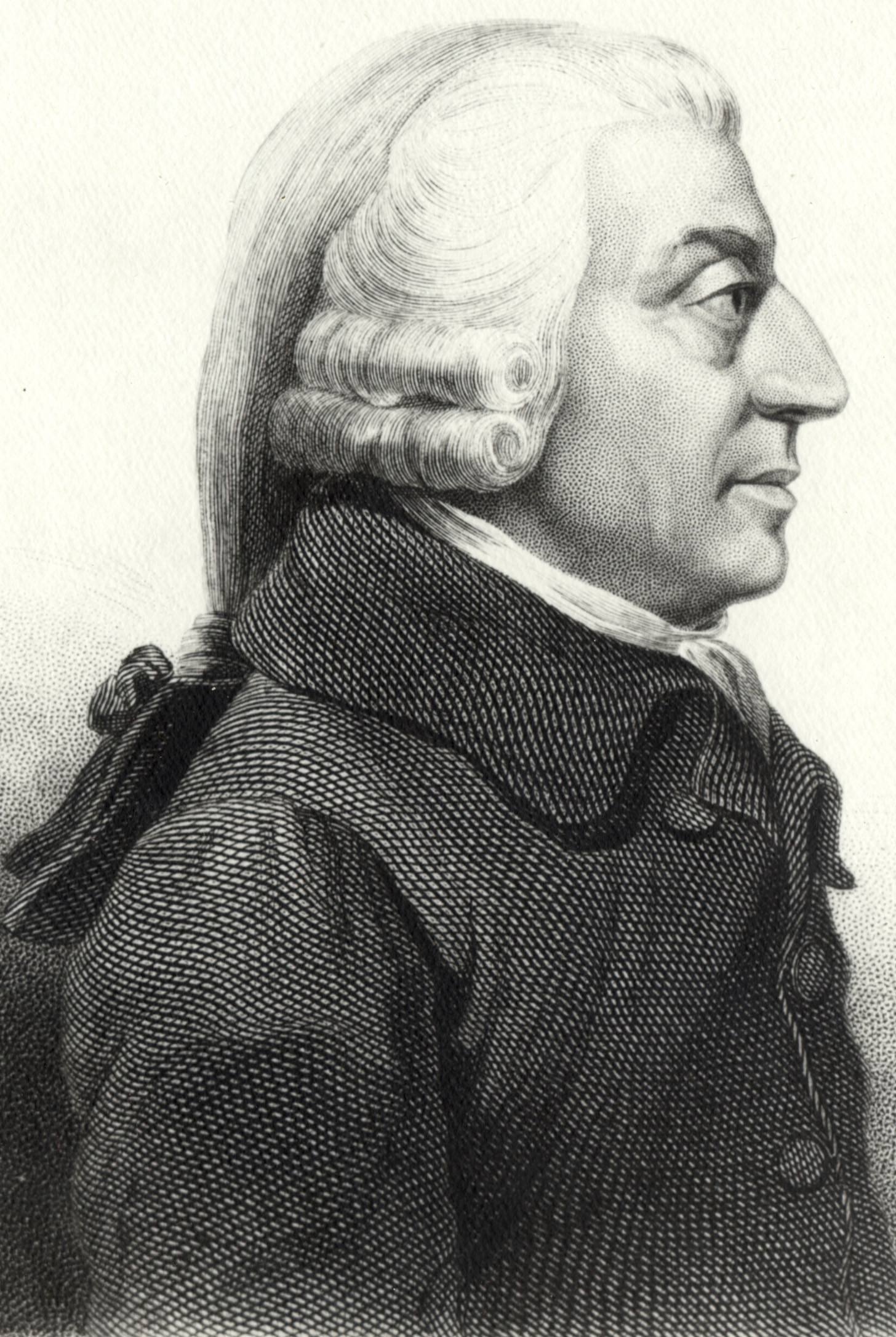

・ チャールズ・ダーウィンはビーグル号での研究をもとに進化論を提唱した人物である

・記事では、 地球誕生からの生物の多様化と酸素の出現が、生物の進化に大きな影響を与えたことをまとめている

・ 以降、ダーウィンの生い立ちや進化論の発見過程について詳しく説明していく

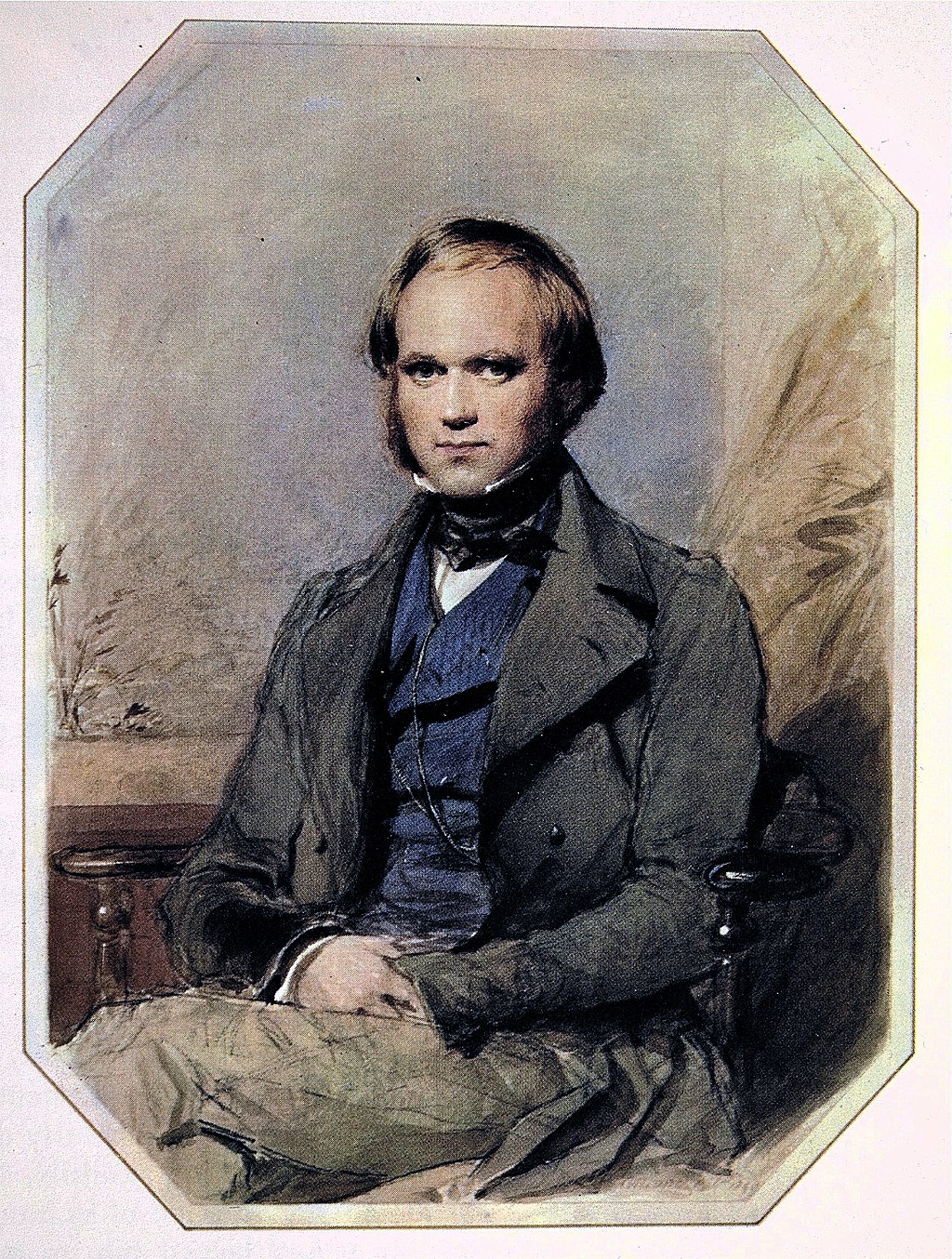

①ダーウィンの生い立ち

・ チャールズ・ダーウィンは1809年に裕福な家庭に生まれ、幼少期は自然物の収集や科学実験に興味を持っていた

・家系には科学者や実業家が多く、彼もエディンバラ大学に入学したものの、医師の道に進むことに興味を持てず挫折

・大学で出会った生物学者グラントの影響で、生物学に対する興味を深めていく

②勉強そっちのけの学生時代

・ダーウィンはケンブリッジ大学で牧師を目指すものの、昆虫採集に没頭していく

・彼は勉強をおろそかにしつつも、師の一人であるヘンズローの影響で避けていた地質学にも関心を持ちだす

・ヘンズローの推薦で、ダーウィンはビーグル号での航海に参加する機会を得るも、父はの反対の姿勢を見せた

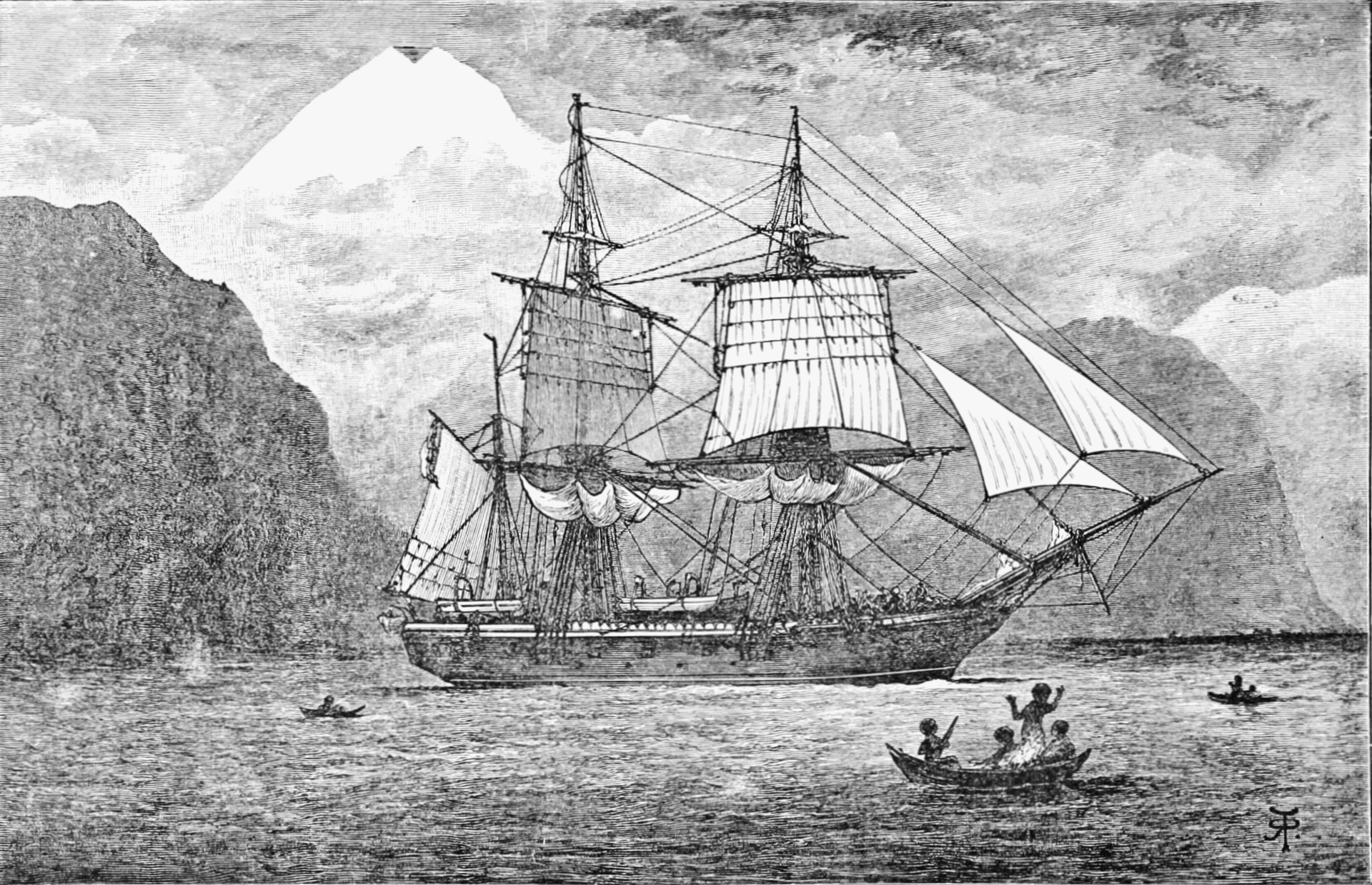

③ビーグル号出航と生命溢れるブラジル

・1831年、ダーウィンはビーグル号で出航を果たす

・艦長ロバート・フィッツロイと親交を深めながら科学や生物学の議論を重ねた

・初の上陸地サンティアゴ島やブラジルのバイアでは、アマゾン熱帯雨林の生物と出会う

④ガウチョとともに新種を探索

・ダーウィンは南アメリカのパンパ地帯でガウチョと共に野営し、メガテリウムなど絶滅した大型哺乳類の化石を発見し、進化論形成の基盤となっていく

・パタゴニアでは飛べない大型鳥類「レア」を観察し、その生態や小型種の存在に気づき、後に新種の「ダーウィン・レア」と命名される

・ダーウィンは地域ごとに微妙に異なる生物種の存在に疑問を抱き、これが進化論に対する洞察を深めるきっかけとなった

⑤フォークランドオオカミと未開人

・フォークランド諸島でフォークランドオオカミに出会い、島に陸生哺乳類が存在する謎に興味を持つダーウィン

・フエゴ島では、未開の先住民たちにショックを受けたが、彼らが教育を受けることで文明人と同じように振る舞えることに気付く

・イギリスで教育を受けたフエゴ島の少年ジェミーが自然の生活に戻ったことを知り、ダーウィンは文化や教育が人間の行動に与える影響を実感する

⑥地質学と生物学の共通点

・ビーグル号での航海中、ダーウィンはサシガメによる吸血から感染したシャーガス病の可能性がある謎の体調不良に苦しむ

・続く航海ではオソルノ火山の噴火やその後の巨大地震を目撃し、地球の地殻変動と自然の力に驚かされるとともに、自然が徐々に変化するという理解を深める

・地質学者チャールズ・ライエルの「地質学原理」から影響を受け、ダーウィンは地質学の知見を生物の進化に結び付け、進化論の基盤を築く重要な洞察を得る

⑦ガラパゴス諸島とウミイグアナ

・1835年にダーウィンがガラパゴス諸島に到着した際、彼は熱帯の気候とは裏腹に、乾燥した風景と生命の少なさに驚く

・彼はウミイグアナに重りを付けて海に投げ込む実験を行い、彼らの生態解明に迫る

・ウミイグアナとリクイグアナの生息分布から、ダーウィンはこれらの生物が共通の祖先を持ち、時間とともに分化したことを理解する

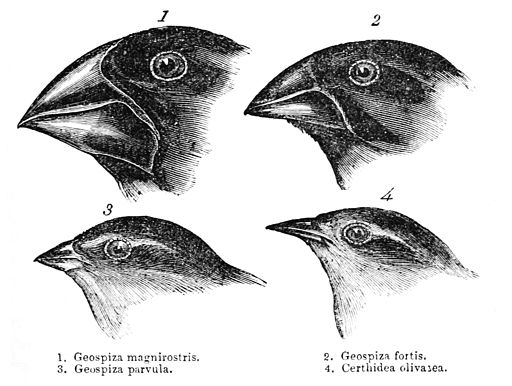

⑧進化論の聖地、ガラパゴス諸島

・ダーウィンはガラパゴスゾウガメに興味を持つも、「異なる島ごとに異なる特徴を持つ」という島民の言葉を当初は信じられなかった

・ダーウィンはガラパゴス諸島で多くの固有種を観察し、これらの生物が本土から海を渡ってきた共通の祖先から進化したと考えるようになった

・ガラパゴスフィンチは島ごとに異なる特徴を持ち、進化のヒントを与えましたが、ダーウィンは当初その重要性に気づかなかった

⑨サンゴ礁の謎に迫るダーウィン

・タヒチやキーリング諸島ではサンゴ礁の研究に勤しむ

・サンゴが動物であることを解明し、生命の力強さや小さな作用が大きな結果を生むことを観察した

・これらの研究から、従来の「海底火山の隆起説」に反対し、「島の沈降説」を提唱するようなる

⑩サンゴの研究と旅の終わり

・ダーウィンはサンゴ礁を「裾礁」「堡礁」「環礁」の3つの形態に分類し、サンゴの成長過程と島の沈降を説明しました。

・1952年の核実験により、サンゴ礁の下に玄武岩が発見され、ダーウィンの沈降説が評価される

・ビーグル号の航海中、ダーウィンはケープタウンで天文学者ジョン・ハーシェルと交流し、自然史哲学の影響を受け、『種の起源』に繋がる思想を深める

⑪帰ってきたチャールズ

・1836年、4年9ヶ月に渡る航海からに帰国し、家族や愛犬との再会を果たす

・その後、彼は集めた標本を各専門家に託し、進化論の研究に本格的に取り組み始める

・1837年に鳥類学者グールドの分析により、ダーウィンはフィンチが異なる種であることに気づき、進化論の理論構築に大きな影響を与える

⑫エマ・ウェッジウッド

・進化論を秘密裏に構築していた頃、結婚を考えるようになったダーウィン

・最終的にエマ・ウェッジウッドと結婚し、研究に専念できる環境が整う

・結婚後に進化論の基礎となる「スケッチ」を完成させたが、宗教的な対立を恐れ、発表を控える

・植物学者のジョセフ・フッカーに対して、ダーウィンは初めて進化論について打ち明け、議論を重ねながら進化論の研究を深めていく

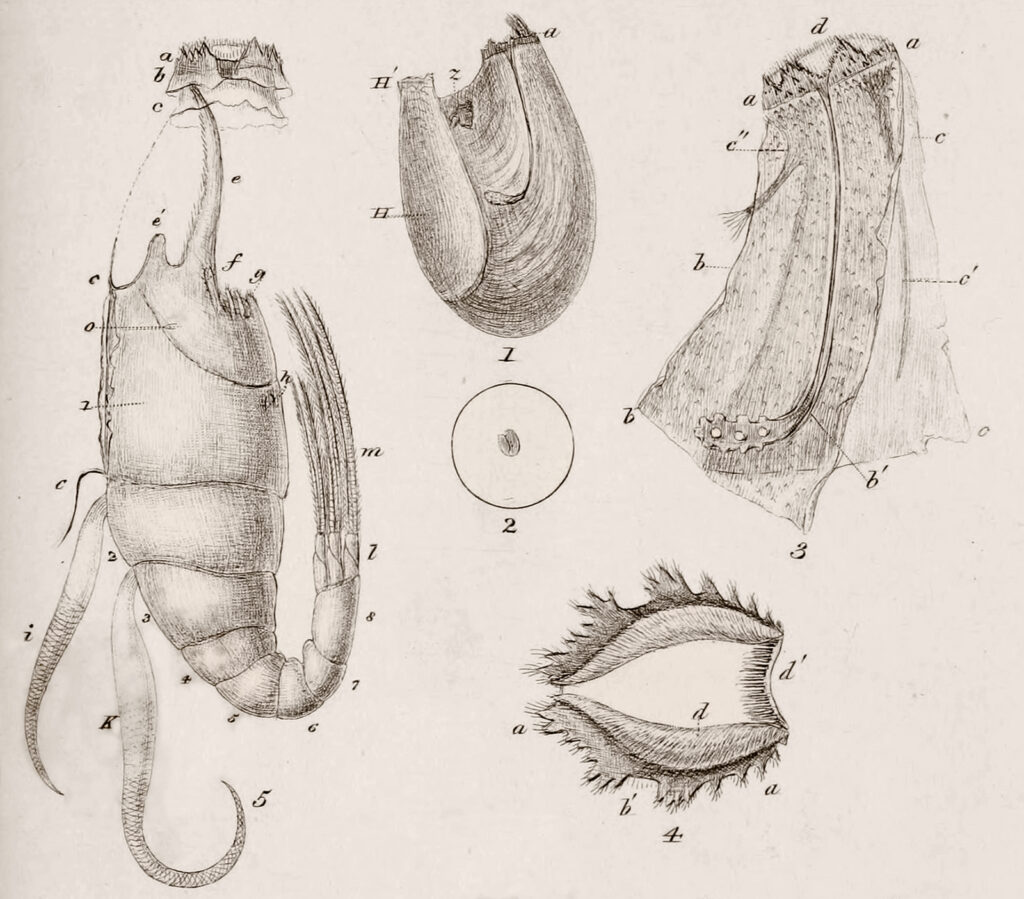

⑬フジツボの没頭するダーウィン

・フジツボの研究に没頭するダーウィンは、フジツボの異なる種が連続的に変化する現象を観察する

・世界中の資料を研究した結果、生物が長い時間をかけて少しずつ変化していくという進化の法則を確信する

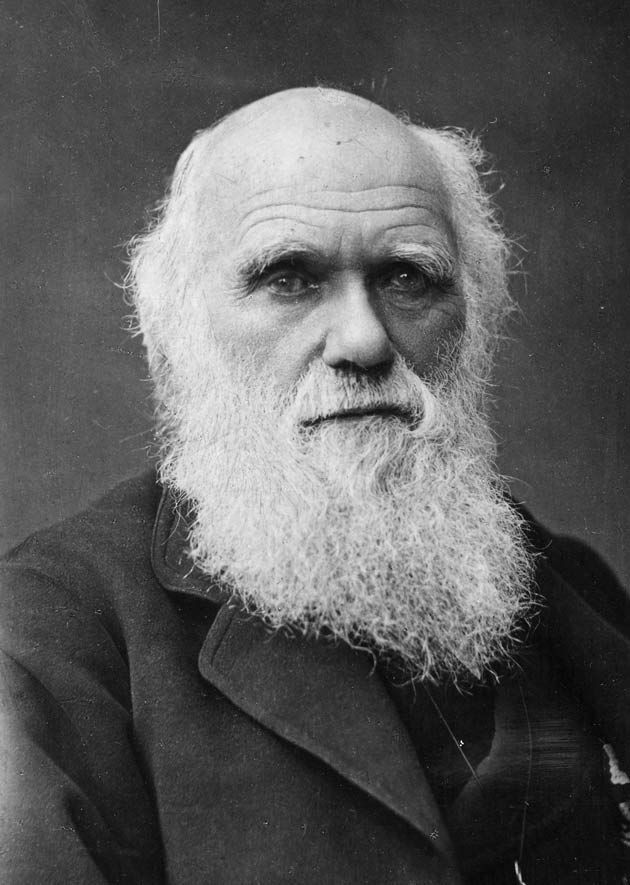

・フジツボの研究成果により1200ページに及ぶ大作を発表し、ロイヤルメダルを授与される

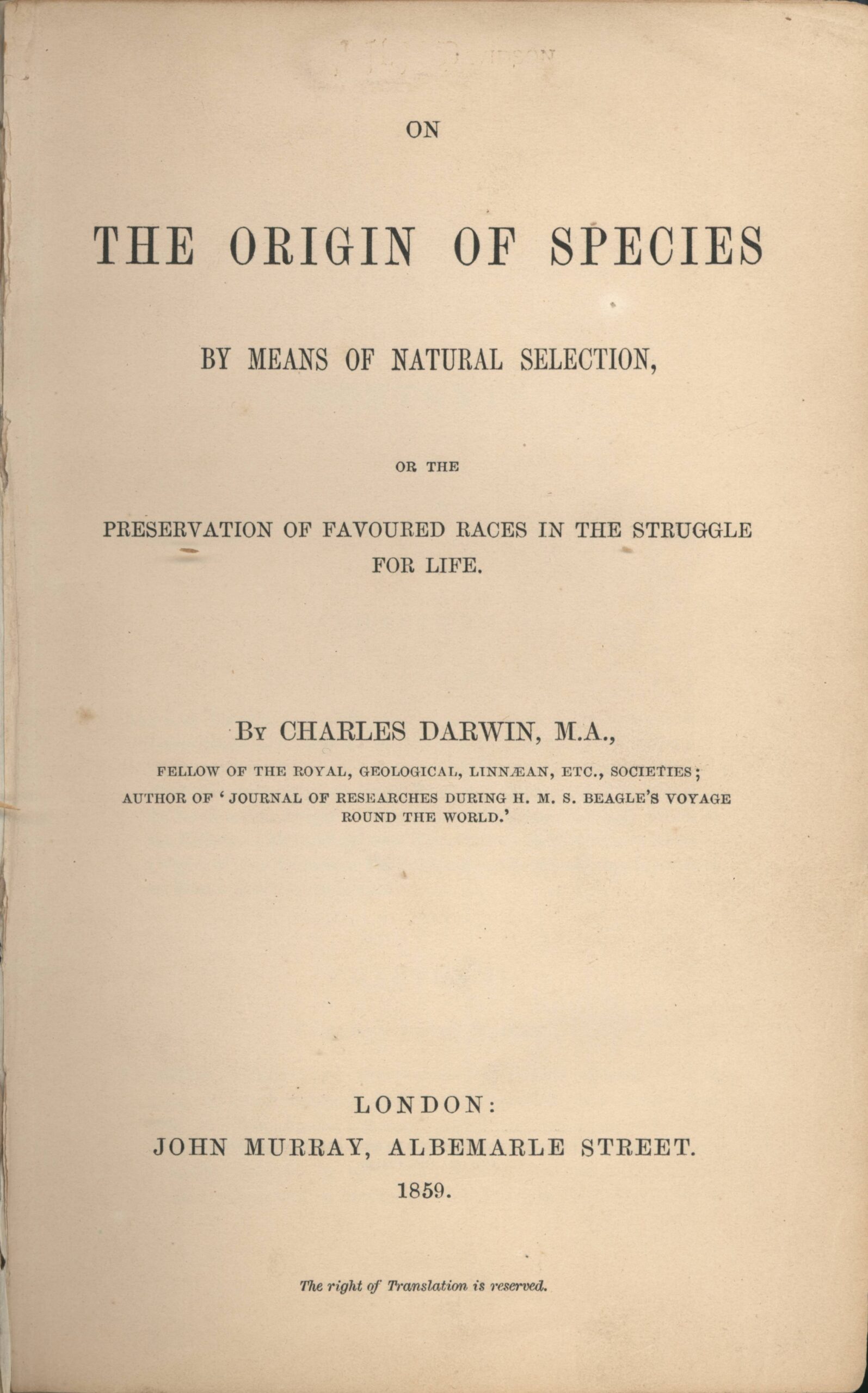

⑭先を越される進化論

・ダーウィンは進化論に関する大著を執筆中、アルフレッド・ウォレスから同じ理論を記した手紙を受け取り、先を越される危機に直面する

・結果として、ダーウィンとウォレスはリンネ学会で共同発表する形で進化論を公表し、ウォレスもこの結果に満足していた

・ダーウィンは自らの理論を世に出すために、完璧な論文を待たず、1859年に『種の起源』を出版する

⑮家畜や植物の品種改良から始まる『種の起源』

・『種の起源』の第一章では、家畜や植物の品種改良に着目し、「人為選択」と自然淘汰のプロセスが類似していることを示した

・ダーウィンは特にハトを研究し、異なる品種が共通の祖先であるカワラバトから分化したことを観察した

・この研究により、人為選択が多様性を生む仕組みが解明された

⑯自然条件下での変異

・ダーウィンは、自然界における“無意識の選抜”というプロセスに注目する

・同じ種に属しながら地域ごとに異なる特徴を持つ生物を“亜種”と呼び、これらが原種と異なる特徴にグラデーション的に変化していく様子を観察した

・交配の結果、子孫に不妊の兆候が見られたり、同じ地域に生息しながら交配がない場合は別種と見なされるというダーウィンの定義は、現在の生物学でも用いられている

⑰エコロジー(生態学)とエコノミー(経済学)

・ダーウィンは、自然界での生存競争が避けられない現実であると認識し、動物が他を捕食することで生き残る厳しい環境を強調した

・植物と動物の相互関係を通じて、生態系内での複雑な相互作用が個体数に影響を与えることを説明し、自然淘汰のプロセスを示した

・プロセスを踏まえ、生物の適応を経済の分業と比較した彼は、専門化と効率化によって生物の多様性が生まれるメカニズムを考察した

⑱自らの理論を批判するのは自分でありたい

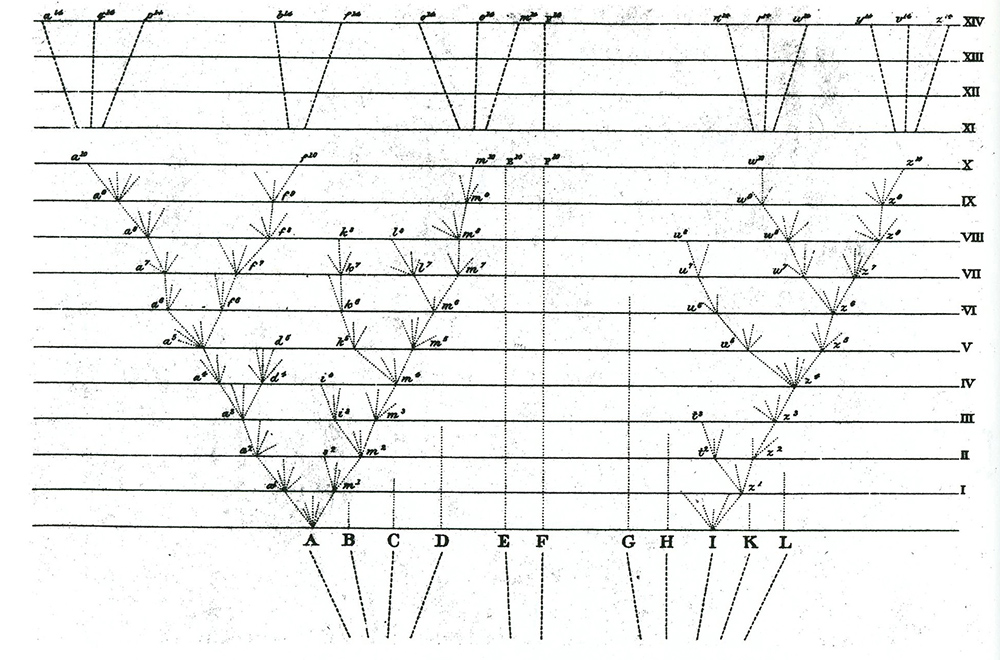

・ダーウィンは、フィンチの例を通じて、生存競争の中で特定の環境に適応した種が新しい種となり、競争を繰り返すことで生物の多様性が生まれる過程を系統樹として説明した

・彼は自らの理論に対する批判を受け入れ、「中間的な種や化石が見られない理由」について考察し、化石の保存条件や生存競争の結果として、中間種が絶滅する可能性を指摘した

・1861年に発見された始祖鳥の化石は、ダーウィンの理論を支持するものであり、彼が予見していた中間種の存在を実証する重要な証拠となった。

⑲アリはなぜアブラムシの甘蜜をもらうのか

・ダーウィンは、アリがアブラムシから甘露を受け取ることで栄養を得る一方、アブラムシはアリによって捕食者から守られるWIn-WInの関係を示し、これは自然淘汰の結果であると考えた

・繁殖を行わないワーカーの存在について、ダーウィンは、彼らが女王アリの子孫を育てることで、自身の遺伝子を次世代に残す確率を高めると主張した

・この考えは後にハミルトンによって血縁選択説として解明されることになる

⑳生物の分布と進化論のアップデート

・ダーウィンは、生物が広範囲に分布している理由を解明するために、種の発祥地は一つであると主張した

・植物が海を渡る可能性を探るため、種子を海水に浸す実験を行い、多くの種子が発芽できることを確認した。また、鳥が種子を運ぶことで、長距離移動が可能になることを示した。

・彼の研究は、生物の分布と進化の理解を深め、現在の生物学の基礎を築く重要な役割を果たしている

㉑種の起源では避けてきた人間の由来

・ダーウィンは人間の起源についての考察を『人類の由来と性に関する淘汰』で展開し、人間の情動や行動の起源を理解する必要性を強調した

・彼は、人類が一つの共通の祖先から進化するという「単起源説」を支持し、当時の政治的・宗教的背景による多起源説を自然科学の立場からの反論した

・また、オランウータンやゴリラ、チンパンジーに注目し、人間と動物の関係を探求した・特に、ゴリラやチンパンジーが解剖学的に人間に近いことを示し、アフリカが人類の発祥地であるとする仮説を立てた

・この仮説は後に、ミトコンドリアDNAの研究によって支持されることになる

㉒ダーウィンと心理学の始まり

・ダーウィンは『人間と動物における感情の表出』で、人間と動物の感情の表現が共通していることを示し、文化を超えた普遍性を探求した

・彼は人間行動の三原則を示した

①快・不快の原則:欲望を満たす行動が繰り返される

②反対の原則:特定の感情が異なる行動を引き起こすことがある

③神経の構造による動作の原則:神経系の興奮が衝動的な行動を引き起こす

・彼の研究は現代心理学の基礎を築き、ポール・エクマンなどがその重要性を評価している

㉓性に関する淘汰の謎

・ダーウィンは『人間の由来と性に関する淘汰』で、性淘汰が進化の一部であるとし、オスの闘争とメスの選択が重要な役割を果たすことを示した

・メスがオスを選ぶ過程は当初理解されにくかったが、ダーウィンは無意識の選択が進化に影響を与える可能性を提唱した

・性淘汰の理論は最初は受け入れられなかったが、ダーウィンの発表の後、100年ほど経ってから一般的に認識されるようになった

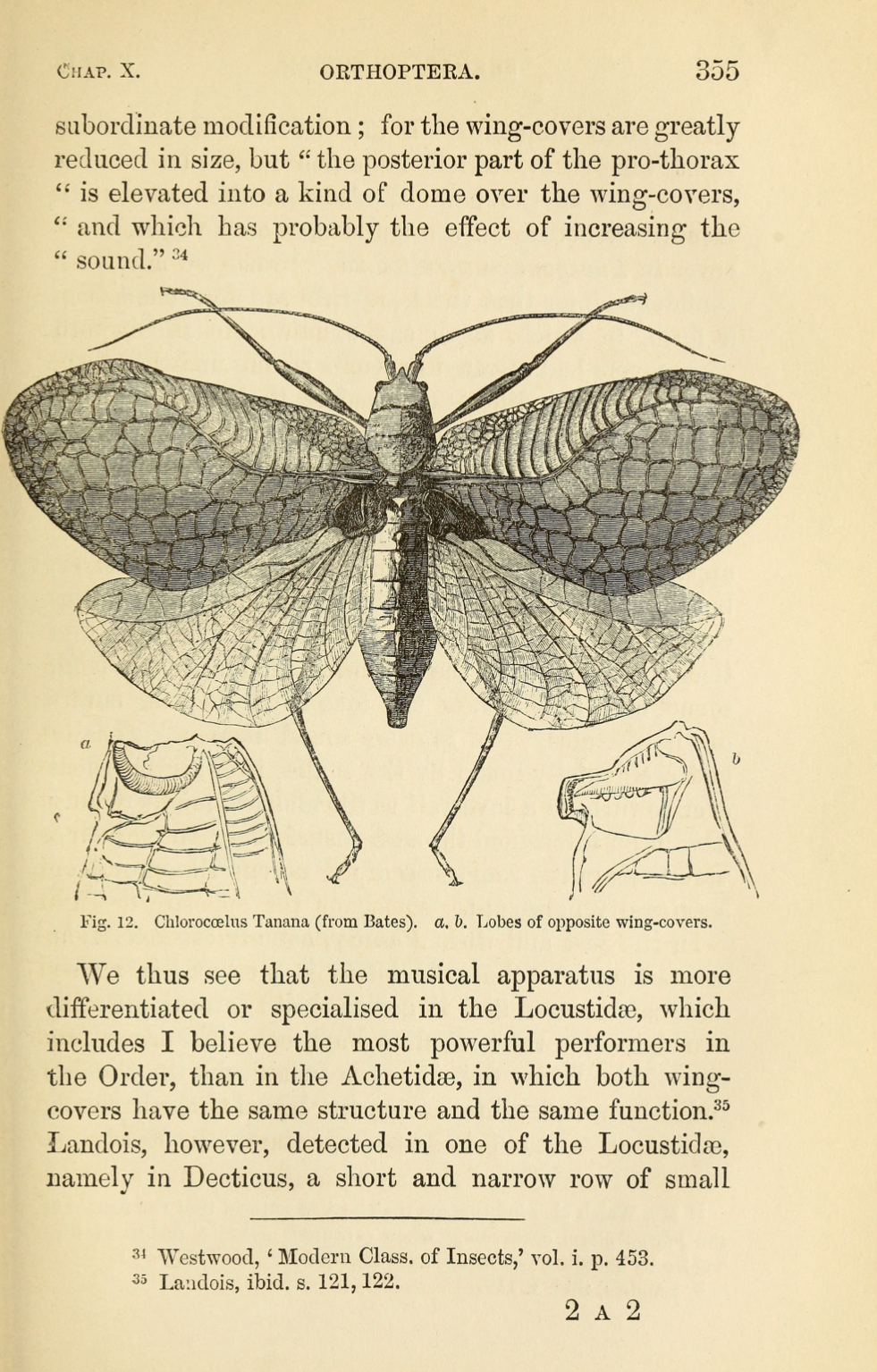

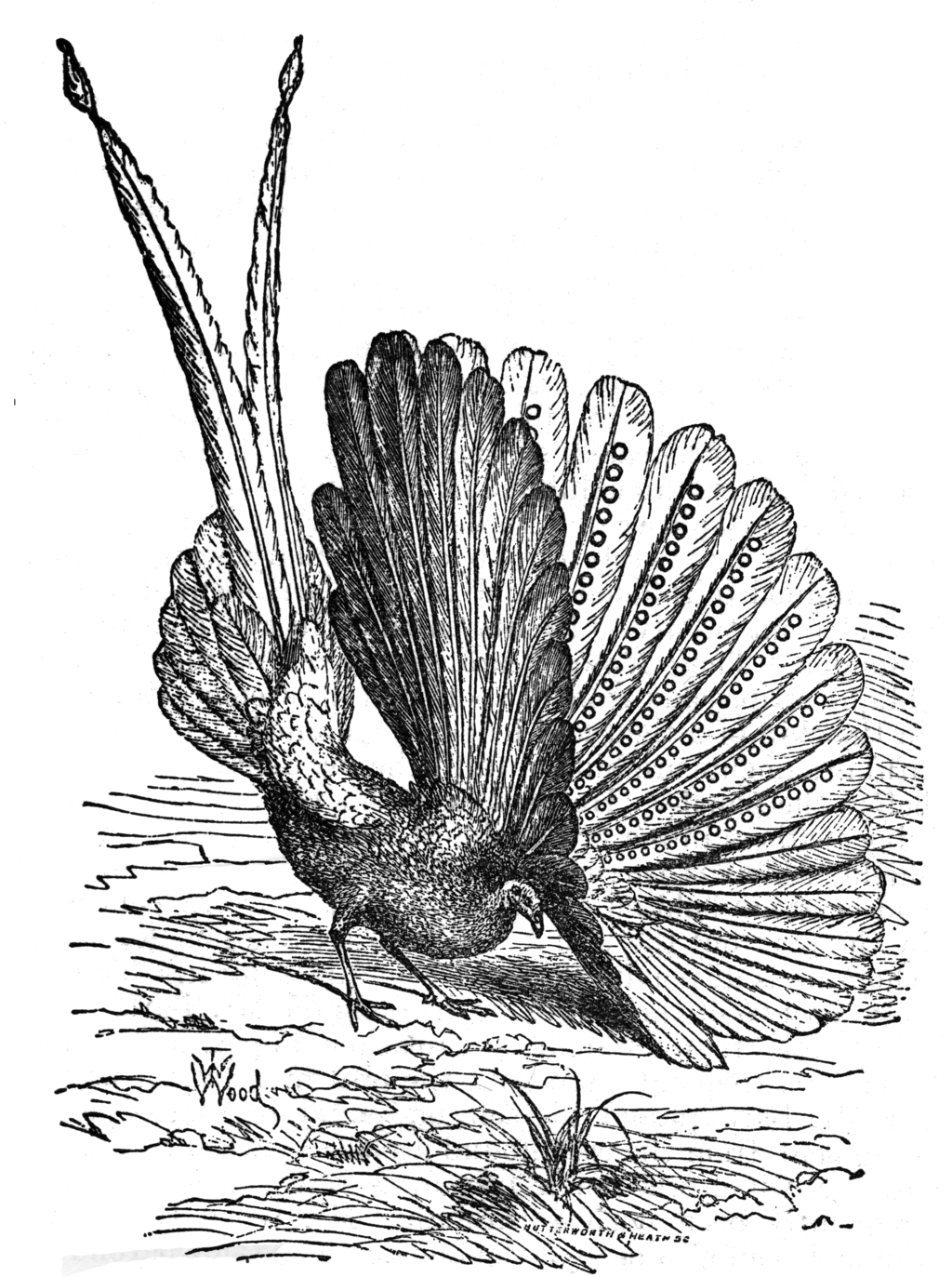

㉔どうして派手な模様の鳥がいるのか

・ダーウィンは、オスの派手な羽と地味なメスの特徴を持つセイランを研究し、性淘汰の例として注目した(オスは求愛行動で羽を広げ、メスにアピールする)

・進化論者アルフレッド・ウォレスは、セイランのオスが求愛時に頭が羽で隠れるため、特別な頭部飾りが進化しなかったと指摘した

・また、ウォレスはメスに審美眼がないとし、ダーウィンの性淘汰を否定した

・現代では、オスの派手さは性淘汰によるもので、メスの地味さは天敵から逃れるための自然淘汰の結果と考えられている

㉕擬態するチョウと淘汰の謎

ダーウィンは、オスが派手でメスが地味なチョウの例を挙げ、性淘汰を支持した一方、ウォレスはメスが派手でオスが地味な種の例を挙げ、自然淘汰を主張した

・イギリスの博物学者ヘンリー・ベイツは、毒のあるチョウが警戒色を持つのに対し、毒のないチョウがそれを模倣する「ベイツ型擬態」を発見した

・このことからウォレスは、メスが擬態することが多いと観察し、これが彼の自然淘汰説の根拠になった

現在の研究では、メスが狙われやすいため擬態する傾向が強いとされ、オスは飛ぶ速度が速く、擬態の必要がないという意見が一般的となっている

・しかし、派手な模様のオスが存在する理由については、性淘汰によって進化した可能性があると考えられており、ダーウィンとウォレスの理論には、どちらも正しい部分があるとされている

㉖ジョサイア・ウェッジウッド2世によるミミズ

・ダーウィンは『人間の由来と性に関する淘汰』を出版した後も生物研究を続け、1881年に『ミミズと土』を発表した

・ジョサイア・ウェッジウッド2世から、石灰や石炭殻が自然に地中に消えていく現象を聞き、ミミズの活動がその原因ではないかとダーウィンに伝えた

・彼は、ミミズが土を運ぶ量について疑問を持ち、ルーシー・ウェッジウッドの助けを借りてミミズの糞塊を一年間観察した

・1871年にダウン村の牧草地を掘り起こしたところ、石灰の層が18cm深くなっていることが確認され、土壌におけるミミズの重要性が強調された

㉗(終)晩年のダーウィンとウェッジウッドの『ダーウィンリリー』

・ダーウィンは晩年に体力を失いながらも研究を続け、1882年に73歳で亡くなった

・進化論は生物の発生や地球の起源に関わる問題を探るきっかけとなり、化石や地層の証拠がその理論を強化していった

・しかし、進化論と創造論との間では未だに議論が続いている

コメント