【前回記事】

無意識の選抜

前記事で取り上げた『飼育栽培下での変異』は、人が意図的に動植物を交配したことによる変化でしたが、本来彼が取り上げたかったものは“自然淘汰”による進化です。

自然淘汰を考える上で彼が重要視したのは、長い時間の中で少しずつ変化していく過程でした。

動植物をたくさん飼育していると、その中に“奇形”や“風変わり”と言える突然変異した個体が現れます。

この変異種が品種改良に役立つ可能性もありますが、育種家はこの偶然を狙うことはまずありません。

病気に強い品種同士を掛け合わせて、さらに病気に強い品種を……、結実の良い品種同士によってより収穫量の多い品種を……。

といったように狙った性質が確実現れる方が好ましくあります。

この人為的な選抜は自然界の自然淘汰のプロセスとは異なっています。

自然界には、「もっと甘さに特化した果実が欲しい、もっと肉の多い猪が欲しい」といった欲望を再現するシステムが備わっていないからです。

しかし、「人間と自然界では仕組みが違うのだ」といった単純な話ではないとダーウィンは考えました。

彼は、二つの淘汰には“無意識の選抜”という共通点があると主張しています。

一度、理想の品種が出来上がったら人間はどうするでしょうか。

おそらく永久に交配し続けようとするよりも、種を売りに出したり、栽培上の注意点や特性を見つけたりと、その系統を維持することを優先するでしょう。

全ての種を繁殖に回すことはできないことから、その中から有能そうな個体を“無意識に選抜”しているはずです。

他にも、種子の発芽タイミングがずれているより揃っていた方が収穫しやすかったり、品質を一定に保つことができます。

また、収穫のタイミングがずれていたとしても、しっかり成長した個体は元気な種子を残しやすく、未熟な個体や成長しすぎた個体の種子は次の世代の種子を残しにくくなります。

こういったことが何世代も続くことは、人間の手による変化であっても意識外の変化であるため、自然淘汰のプロセスに近いと言えそうです。

自然条件下での変異

ここまで、“飼育栽培下での変異”についてまとめきました。

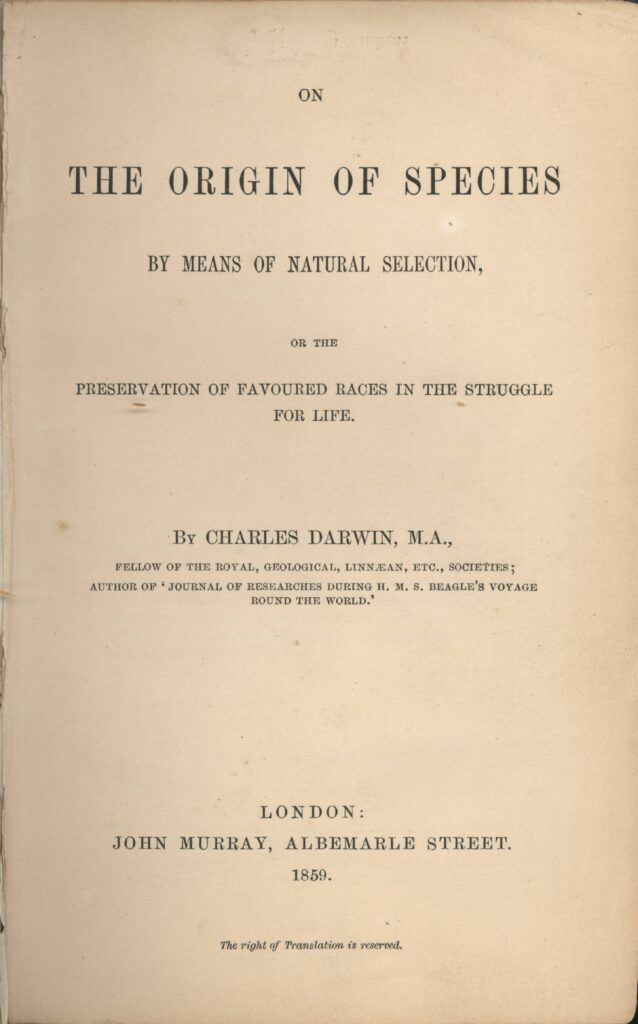

ここからは、種の起源第二章『自然条件下での変異』についての内容になります。

自然の中では種がどのように変わっていくのかについて、ダーウィンの考えについて触れていきます。

まず彼は、種とは何かについてを考えました。

まだ素人の博物学者が、馴染みのない生物グループの研究を始める場合に当てはめて、持論を述べています。

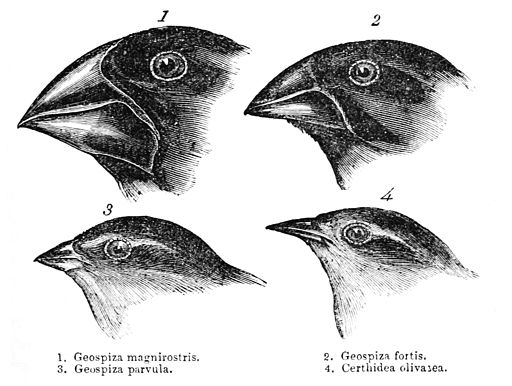

例えば、同じ種に属しているが別々の地域に分布しており、特徴が異なるものを“亜種”と読んで区別しています。

しかし、地域ごとの亜種を見てみると、原種とは異なった特徴がグラデーションのように少しずつ変化し、やがて別の種に変わってしまいます。

一体原種と比べてどれだけ特徴がかけ離れていれば、別の種として区別できるのでしょうか。

ダーウィン自身もこれには困ったようで、「種と亜種の明確な境界はいまだに定まっていない」と述べています。

つまり、その種を研究した博物学者が結果をもとに恣意的に決めるしかなかったのです。

実際、彼がイギリスの植物学者の分類を参考にしようとしたところ、人によって種数が異なることを指摘しています。

ある人は細かく種類分けしていたの対し、またある人は大きなくくりでまとめて一つの種として分類していたのです。

これらを踏まえてダーウィンは、「全ての博学者が納得するような種の定義など存在しないのだ」と断言しています。

生物学的種概念

とはいえダーウィンは種の分類を諦めてはいませんでした。

彼は、種を分けることは困難としながらも、それぞれが違うものと言うための定義をしたためていました。

「二つの集団が交配して生まれた子どもにほんの少しでも不妊の兆候があれば、それは通常別の集団と見なされる。

二つの集団が同じ地域に住んでいながらも交配することなくずっと存続してきたのであれば、別種とするのに十分な証拠と認められる」

つまり、交配したことで種の存続に何らかの不具合がある場合や、同じ環境で長く生活しているにもかかわらず交配が起こらなかった場合は、それらを別々の種として見なして良いということです。

現在でも彼の考えを踏襲した“生物学的種概念”という定義があります。

これは、「お互いに交配し、子孫を残せる生物の集団」、かつ「他の似た生物集団とは交配ができない」という基準で“種”を分類しようというものです。

これは、生物を分ける上で広く使われている定義ですが、化石など、既に絶滅してしまった生物の分類ができないことや、無性生殖しかしない生物には当てはまらないという欠点もあります。

しかしながら、やはりダーウィンの洞察力は、並の博学者ではたどり着けないほどの境地に達していたことを感じます。

コメント