【前回記事】

エマとの結婚

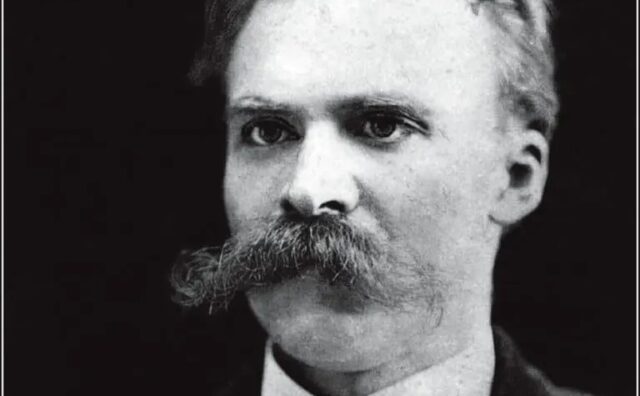

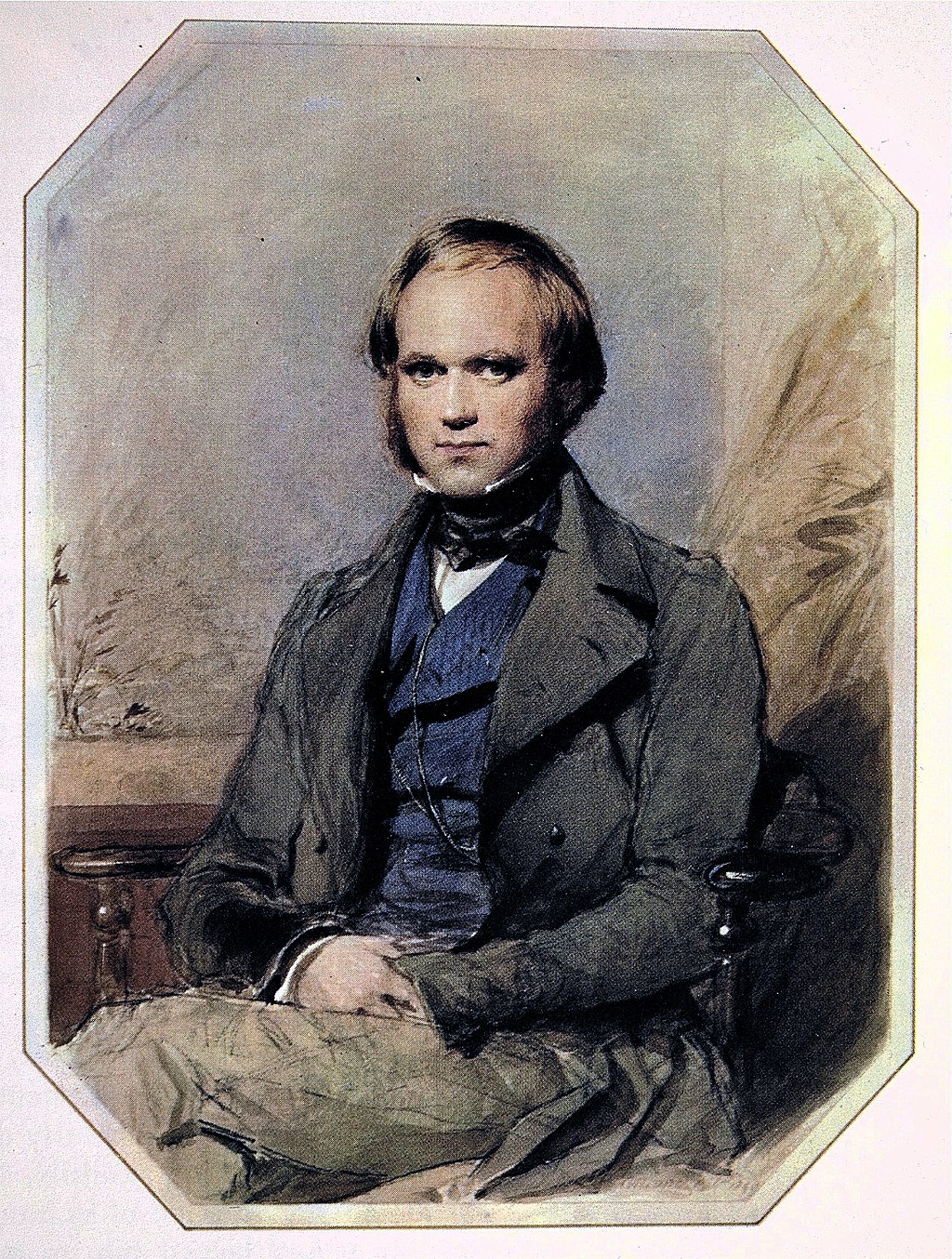

ダーウィンが秘密裏に進化論を整えていたころ、彼もついに結婚を考えるようになりました。

この時にははっきりと相手は決まっていませんでしたが、かねてから親交が深く、ビーグル号の乗船を後押ししてくれたジョサイア・ウェッジウッド2世の娘、エマと惹かれ合ったのは必然のように思えます。

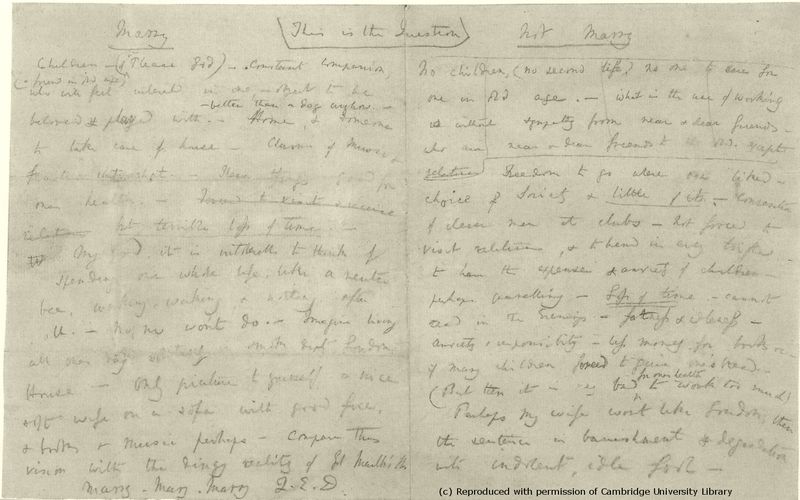

ダーウィンは結婚にあたり、そのメリットとデメリットを箇条書きでまとめています。

「結婚した場合、子どもができる、愛し、愛される、家事を任せられる、音楽や女性(の話の上手さ)を楽しめる、訪問の対象や他人との人間関係を強制されることによって(文字の上に取り消し線が引かれている)時間が損失される、子どもたちを育てる費用が必要……」

「結婚しない場合、子どもがいない(第二の人生がない)、老後の面倒を見る人がいない、好きな場所に行く自由がある、クラブでの賢い男性との会話の機会が増える、親戚を訪問することを強制されない……」

ある程度要約したり順番を入れ替えていますが、このように考えていたようです。

そして彼が導き出した結論は……。

「去勢されたミツバチのように働き、働き、そして結局何もしない人生なんて耐え難い。煙にまみれたロンドンの家で、一日中孤独に暮らすことを想像してみよ。そして柔らかいソファーと妻、心地よい火、本や音楽を想像してみよ。結婚、結婚、結婚Q.E.D.(証明完了)」

こうして自問自答しながら、ダーウィンはエマとともに人生を歩むことを決めました。

1838年11月、彼はエマにプロポーズ。

翌年の1月29日、セント・ピーター教会にて式を挙げ、ウェッジウッド家とダーウィン家ともに二人の結婚を祝福しました。

結婚後のダーウィン夫妻

結婚にあたって両家から莫大な財産は分け与えられたことで、ダーウィンは働く必要がなく、神の創造論に背く研究を秘密裏に行うことができました。

1842年ごろにはこれまでの研究の体系立てた“スケッチ”と呼ばれる原稿を完成させており、これが“進化論”の雛形となっていきます。

しかし、ダーウィンはこの研究を誰にも、身内にさえ知られまいとしていました。

というのも、家族や友人たちは篤い信仰心の持ち主ばかりで、進化論という宗教観に背いた理論を公表することで傷つかせることになるだろうと考えていたからです。

また、メディアからの攻撃も容易に想像できるため、自分や周りの人たちを巻き込みたくなかったのです。

そのため、彼が他の研究者と話す際は自分を偽って話を合わせていたそうです。

そういったストレスが重なったからか、彼は慢性的な頭痛や眩暈、吐き気などに襲われるようになっていきます。

エマは妊娠中でありながらも、そんなダーウィンを優しく看病する日々を送っていました。

大都市ロンドンでの暮らしに憧れていたダーウィンでしたが、次第に人付き合いが億劫になり、社交場に出ることも控えるようになりました。

そして何より、身ごもっているエマにロンドンの煤煙は良くないと考え、空気の綺麗な田舎への移住を決意します。

1842年9月には、ロンドンの中心から20キロほど離れたダウン村に引越しました。

エマも、「この場所ならみんなで幸せ暮らせそうね」と気に入ってくれました。

ちなみにダーウィンはエマと過ごす時間を大切にしていて、学校の時間割りのようなスケジュールを組んで、エマのピアノや本の読み聞かせなどやってもらっていたそうです。

動き出す進化論

ダウン・ハウスからロンドンへは馬車などで通うことができたものの、人付き合いが負担なダーウィン次第に都市に足を運ばなくなっていきました。

その代わり、頻繁に手紙を書くことによって研究者との交流は続いていました。

文通相手の一人に8歳年下のジョセフ・フッカーという人物がいます。

彼はイギリスの植物学者で、ダーウィンが世界の植物について尋ねることができる良い研究仲間でした。

フッカーもビーグル号で世界を渡ったダーウィンのことを尊敬しており、「植物学音痴」と自らを謙遜するダーウィンの質問に真摯に返答していました。

ある時フッカーは尊敬する植物学音痴から「これは殺人を告白するようなものだが……」という旨の手紙を受け取った、続けてそこには「種は(神が創ったような不変なものではなく)変化するものだと確信している」と記されていました。

おそらくダーウィンが自らの立場(自然淘汰説)を誰かに打ち明けたのは、このフッカーが初めてだと考えられています。

しかし、フッカーでさえもダーウィンの説には否定的であるどころか、第一の批判者になりました。

意見が決裂したかに思えた二人でしたが、むしろフッカーがダーウィンに資料を送り、ラマルクの要不要説の合理性や自然淘汰説の矛盾となりそうな点を議論しあう仲になっていきます。

フッカーへの告白の翌年には、「スケッチ」だった進化論が「エッセイ(試論)」へと進歩しました。

論文のような、他人にも分かるような形式で執筆されていましたが、やはりこのときも出版はしませんでした。

その代わり、最愛の妻であるエマには一度読んでもらい、病弱な自分に万が一のことがあったら出版してもえるよう伝えていました。

エッセイを読んだエマの感想は「実際に進化している所をみたことがないからよく分からない」だそうです。

コメント