私たちの生活において、アルコールは特別な日のお祝いから日常のリラックスタイムまで、さまざまな場面で親しまれている存在です。

その一方で、たとえ少量の飲酒であっても、体に深刻な影響を及ぼすことが明らかになっています。

脳や心臓、肺、筋肉などの主要な臓器はもちろんのこと、消化器系や免疫系に至るまで、アルコールは全身にわたって多岐にわたる悪影響を及ぼすとされています。

とりわけ見過ごせないのは、飲酒が「がん」の発症リスクを確実に高めるという科学的な事実です。

参考研究)

・The IARC Perspective on Alcohol Reduction or Cessation and Cancer Risk(2023/12/27)

アルコールはがんの主要な原因のひとつ

アメリカでは、アルコールが予防可能ながんの原因として第三位に位置付けられています。(15th Report on Carcinogensより)

毎年、約10万件のがん症例と2万件のがんによる死亡が、飲酒に起因するものと推定されています。

このような事実にもかかわらず、一般の人々の間では「飲酒とがんの関係」についての認識が広まっているとは言えません。

2019年に実施された調査によると、アメリカの成人のうち、飲酒ががんリスクを高めることを知っていた人は50%未満であることが判明しています。

1980年代から指摘されていた「アルコール=発がん物質」説

アルコールとがんの関係は今に始まったことではありません。1980年代にはすでに、研究者たちの間で、アルコールが発がんに関与する可能性が疑われていました。

その後の数十年間にわたる疫学的研究によって、口腔、咽頭、喉頭、食道、肝臓、大腸、直腸、そして乳がんなど、複数のがんと飲酒の間に因果関係があることが明確に示されました。(Alcohol metabolism and cancer riskより)

さらに、慢性的な飲酒や過度な飲酒は、膵臓がんとも関係があるとされています。(Risk of pancreatic cancer by alcohol dose, duration, and pattern of consumption, including binge drinking: a population-based studyより)

2000年には、米国国家毒性プログラム(National Toxicology Program)が、「アルコール飲料の摂取は、人に対して発がん性があることが明白である」と公式に結論付けました。

さらに、2012年には世界保健機関(WHO)傘下の国際がん研究機関(IARC)が、アルコールを「グループ1の発がん物質」に分類しました。(The IARC Perspective on Alcohol Reduction or Cessation and Cancer Riskより)

これは、アスベストやタバコと同様、人に対して発がん性があることを示す最も高いレベルの分類です。

このように、CDC(米国疾病予防管理センター)やNIH(米国立衛生研究所)といったアメリカの主要な公衆衛生機関も、アルコールが複数のがんの明確な原因であると公式に認めています。

「少量なら大丈夫」は間違い

私たちが日常的に耳にする「少しなら体に良い」「赤ワインは健康に良い」などの言説は、もはや科学的な根拠を欠いていると言わざるを得ません。

アメリカの食事ガイドラインでも、1日あたり1杯未満のアルコールであっても、がんのリスクが高まると明記されています。

つまり、「安全な飲酒量」は存在しないということが、研究によって明らかになっているのです。

それでも、多くの人々がこの情報を知らず、あるいは軽視している現実があります。

2023年の全米薬物使用・健康調査では、12歳以上のアメリカ人のうち79%以上、実に約2億2,400万人が一度は飲酒を経験していることが報告されています。(Alcohol Use in the United States: Age Groups and Demographic Characteristicsより)

COVID-19のパンデミック以前から、アメリカにおけるアルコール消費は増加傾向にあり、今や飲酒は深刻な公衆衛生上の課題となっています。

アルコールはどのようにがんを引き起こすのか

がんとは、体内の細胞が制御不能に増殖し、腫瘍を形成する現象です。

では、なぜアルコールがそのような事態を引き起こすのでしょうか。

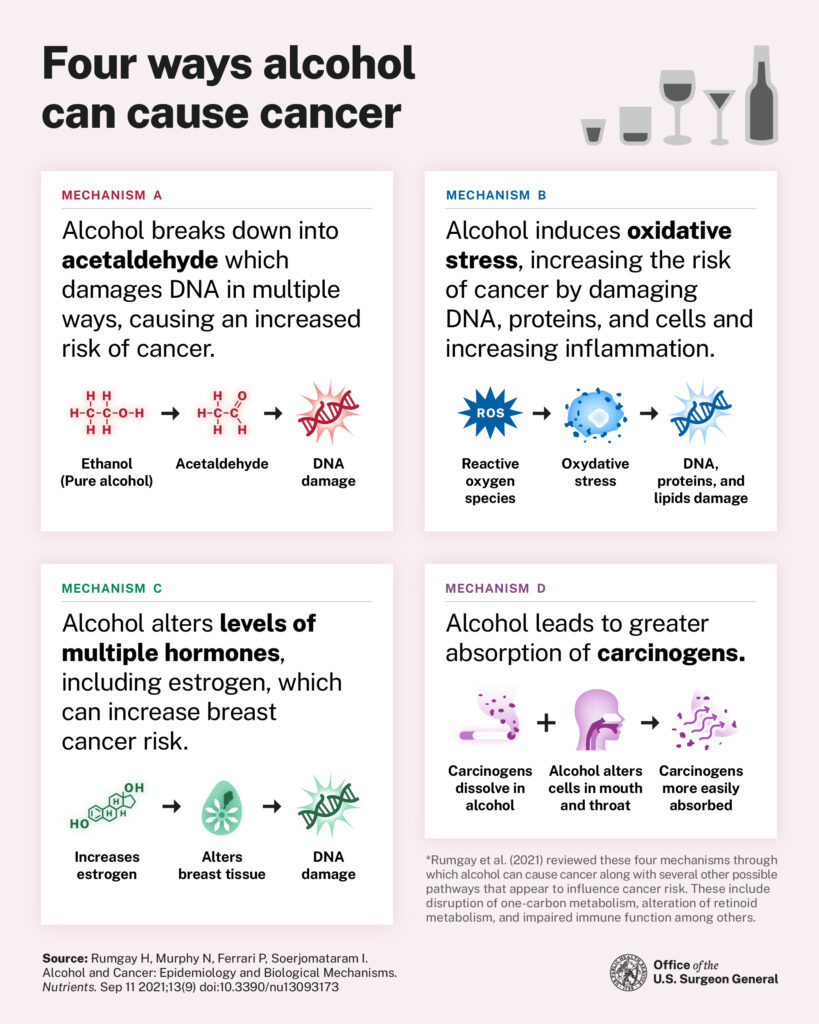

2025年に発表された米国公衆衛生局長官(US Surgeon General)の報告書では、アルコールががんを引き起こすメカニズムとして、次の4つの経路が明らかにされています。(Alcohol and Cancer Risk 2025より)

Alcohol and Cancer Risk 2025より 1. アルコール代謝によるアセトアルデヒドの生成

2. 酸化ストレスとそれに伴う炎症の促進

3. ホルモンバランスの変化

4. タバコ煙など他の発がん物質との相乗効果

アルコールが体内で分解される過程で生じるアセトアルデヒドは、それ自体が強い発がん性を持つ物質です。

また、一部の遺伝子変異を持つ人々は、アルコールを急速に分解することで体内に高濃度のアセトアルデヒドを蓄積しやすく、結果としてがんリスクが大きく高まることが知られています。

また、アルコールはフリーラジカル(活性酸素)と呼ばれる不安定な分子の生成を促進します。

これらの分子は細胞のDNAやタンパク質、脂質を破壊し、酸化ストレスを引き起こします。

このようなフリーラジカルが、細胞内で異常なタンパク質の蓄積を引き起こし、慢性的な炎症を誘発しながら腫瘍の形成を助長するのです。

さらに、アルコールはエストロゲンなどのホルモンバランスを崩すことでも、がんリスクを高めます。(Rapid nongenomic estrogen signaling controls alcohol drinking behavior in miceより)

とくに女性においては、中程度の飲酒でもエストロゲン濃度が上昇し、乳がんリスクが高まることが分かっています。

加えて、アルコールはエストロゲンの調節に必要なビタミンAの吸収を妨げるため、ホルモン異常がさらに加速する可能性もあります。

喫煙との併用も大きな問題です。飲酒はタバコの発がん物質の吸収を助け、口腔、咽頭、喉頭のがんリスクを著しく高めます。

喫煙そのものも、炎症を促進し、DNAを傷つけるフリーラジカルを発生させるため、アルコールとタバコの併用は、最悪の相乗効果をもたらすと言えるでしょう。

「飲まない」ことこそが最善の選択

「どれくらいなら飲んでも大丈夫か」という疑問に対して、専門家の多くは「まったく飲まないことが最も安全」と答えます。

CDC(米疾病予防管理センター)やアメリカの食事ガイドラインでは、女性は1日1杯、男性は1日2杯までを「制限の目安」としていますが、この基準はあくまで「容認できる上限」であって、「安全量」ではありません。

さらに、現時点では、個人の遺伝的要因や生活習慣、食事、既往歴などをもとに、飲酒によるがんリスクを正確に予測する方法は存在していません。

だからこそ、すべての人にとって「リスクゼロ」は存在せず、飲酒習慣そのものを見直すことが、最も確実な予防策となるのです。

まとめ

・アルコールは少量でもがんのリスクを高め、アセトアルデヒドや酸化ストレスによる発がん性は国際的にも認定されている

・代謝物の毒性、ホルモン変化、酸化ストレスなど、複数の経路を通じて細胞に深刻なダメージを与える

・「飲まないこと」が最も確実ながん予防策であり、自分の飲酒習慣を見直すことが重要

コメント