世界で10億人以上が抱える「肥満」の問題。

その最大の原因は、運動不足ではなく食事の内容にあるかもしれません。

2025年6月にアメリカ・デューク大学から、「肥満という世界的な病気の拡大は、主に摂取エネルギーの増加(食べすぎに)よって引き起こされている」という研究結果が公表されました。

経済的に豊かな社会に暮らす人々は、比較的消費エネルギーが少ない傾向が見られるものの、その差は肥満の有病率の違いを説明するには不十分であるとされています。

この研究結果は、近年の「肥満の主な要因は過剰なカロリー摂取である」という通説とも一致しており、より健全な食生活への政策的な介入の必要性を改めて示唆しています。

今回のテーマは、そんな食べ過ぎと肥満の研究についてです。

参考記事)

・New study blames diet, not physical inactivity, for obesity crisis(2025/07/14)

参考研究)

・Energy expenditure and obesity across the economic spectrum(2025/06/14)

研究の背景と目的

肥満は、世界的に深刻な健康問題となっています。

世界保健機関(WHO)などの公衆衛生機関は、肥満の原因として「カロリー摂取の増加」と「身体活動の減少」の双方を挙げていますが、どちらがより影響を与えているのかについては議論の余地があります。

本研究は、「肥満の根本的な原因は何なのか」という疑問に対し、世界中の人々のエネルギー消費量を定量的に測定することで、肥満の主因を明らかにすることを目的として行われました。

研究の方法

この研究を主導したのは、デューク大学の進化人類学者であるHerman Pontzer氏です。

彼とその研究チームは、世界6大陸に暮らす数千人を対象としたエネルギー消費データベースを用いて、人々が日常生活で消費しているエネルギー量を分析しました。

このデータベースでは、「二重標識水法」という特殊な技術を用いてエネルギー消費量を測定しています。

この方法では、重い同位体でラベル付けされた水(酸素と水素)を被験者に摂取させ、数日後に尿中の重水素の量を測定することで、消費された酸素量を推定し、ひいては消費カロリーを算出します。

さらに、呼吸や体温維持などの「基礎代謝(Basal Energy Expenditure)」や食物の消化に必要なエネルギーを差し引き、身体活動によって消費されたエネルギー量を間接的に導き出しました。

研究の結果:消費エネルギーと肥満の関係性

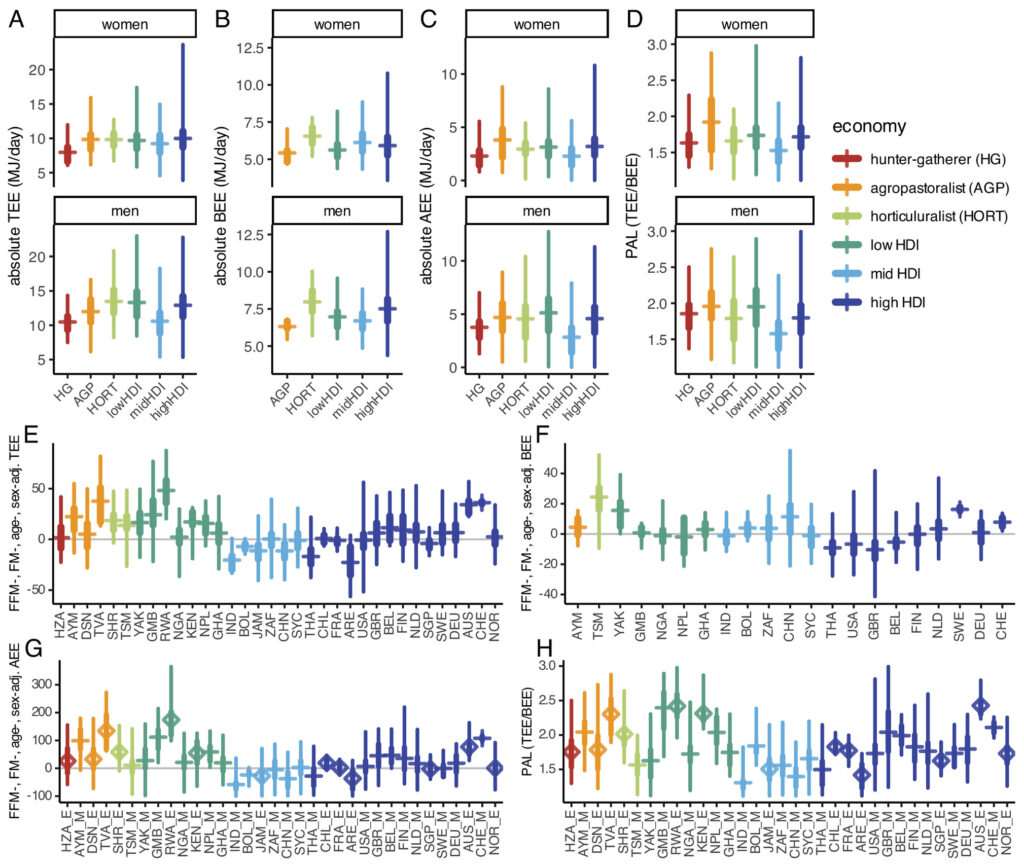

この方法を用いて、研究チームは世界34の異なる人口集団を対象に、年齢や体格などの要素で調整したうえで、一日の消費エネルギー量を比較しました。

その結果、経済的に発展した国々に住む人々の方が、総エネルギー消費量がわずかに少ないことが明らかになりました。

【比較対象】

・hunter-gatherer(HG)→ 狩猟採集民

・agropastoralist(AGP)→ 農牧民(農業と牧畜を行う人々)

・horticulturalist(HORT)→ 園芸農耕民(小規模な家庭菜園や耕作を行う人々)

・low HDI → 人間開発指数(HDI)が低い国

・mid HDI → 人間開発指数(HDI)が中程度の国

・high HDI → 人間開発指数(HDI)が高い国(先進国)

【上段の表:全体的な傾向(A〜D)】

男女別に、異なる生活スタイル・国の開発度でのエネルギー指標を比較

・A. TEE(総エネルギー消費量)

狩猟採集民(HG)や低開発国では高く、開発が進むにつれてやや低下

・B. BEE(基礎代謝量)

経済レベルに関係なく大きな差はない

・C. AEE(身体活動による消費エネルギー)

発展途上国や伝統的生活スタイルで高い傾向

・D. PAL(身体活動レベル;TEE/BEE)

高HDI国(先進国)ほどPALが低く、伝統的な生活スタイルの方が高い

【下段:国ごとの詳細比較(E〜H)】

脂肪量・除脂肪体重・年齢・性別で調整後の国ごとの比較

・E. TEE(総エネルギー消費量)

開発度が高い国(右側の青)は、エネルギー消費が少なめ

・F. BEE(基礎代謝)

比較的横ばいで、国による差は小さい

・G. AEE(身体活動による消費エネルギー)

伝統的生活(左側)で高く、先進国では低い

・H. PAL(身体活動レベル)

狩猟生活や低開発国では高く、先進国では明らかに低い

【表のまとめ】

・身体活動量(AEE・PAL)は、経済が発展するほど低くなる傾向がある

・しかし、基礎代謝(BEE)にはほとんど差がないため、肥満やエネルギー消費の違いは生活様式・活動量の違いによると考えられる

・この結果は、「運動不足よりも食事の質の方が肥満に影響する」という議論の根拠の一部にもなっている

上記の結果の例として、ロシア・シベリアのツバ人(Tuvan)などの農村部住民は、アメリカ合衆国の住民よりも多くのカロリーを消費しているといった傾向が見られました。

一方、この差は予想ほど大きなものではなく、エネルギー消費量の違いだけで肥満率の違いを説明するには不十分でした。

研究チームによれば、エネルギー消費の差が肥満との相関を説明できるのはわずか10%程度であり、残る90%は「過剰なカロリー摂取」に起因すると考えられるとのことです。

基礎代謝の役割と仮説

エネルギー消費量の差が小さい主な理由として、研究者たちは「基礎代謝の低下」を挙げています。

つまり、経済的に発展した国の人々は、呼吸や体温調節などの基本的な生命活動に必要なエネルギーの消費が比較的低いのです。

この点について、共同研究者であるイーロン大学のAmanda McGrosky氏は、「発展途上国の住民は病原体への暴露が多く、免疫活動が活発であるため、基礎代謝が高い可能性がある」という過去の研究結果を引用しています。

研究に対する外部専門家の評価

本研究に関わっていない研究者(第三者)たちも、この分析手法の客観性を高く評価してるようです。

コロンビア大学のJeff Goldsmith氏は、研究チームのアプローチについて「エネルギー消費と体脂肪の関係を分析する手法としては非常に信頼性が高い」と述べています。

しかし一方で、研究のサンプル構成が偏っていることを問題視する声もあります。

狩猟採集民や農耕民族などのサンプルが数十人程度しか含まれておらず、統計的な偏りがあるという指摘がなされました。

また、消化や基礎代謝に関するエネルギー量をすべての人々に一律に適用して推定している点についても、アーカンソー大学医療科学センターのAndrew Brown氏は、「多くの仮定が積み重ねられたモデルであり、実際には身体活動のわずかな変化が摂取カロリーに大きな影響を与える可能性がある」と慎重な見方を示しました。

「食事」の内容にはまだ謎が残る

本研究では、「エネルギーの摂取が肥満を引き起こす最大の要因である」と結論づけていますが、実際にどのような食生活が肥満を招くのかという点については、明確なデータは提示されていません。

研究チームが分析に使用したデータベースには、個々の被験者がどのような食品を摂取していたかの情報が含まれていないため、具体的な食習慣や食品の種類(例えば超加工食品など)との関連性を詳細に検証することはできませんでした。

それでも、超加工食品を日常的に多く摂取している社会に属する人々のほうが、体脂肪率が高い傾向にあるという観察結果は得られており、将来的にはこの点に関する研究が進められることが期待されています。

「運動」の重要性は否定されていない

研究チームの一員であるMcGroskyは、「今回の研究は運動の重要性を否定するものではない」と強調しています。

「身体活動は、全身の健康を保つうえで極めて重要。ただし、総エネルギー消費への影響は、従来考えられていたほど大きくない可能性がある」と述べています。

この研究は、肥満の最大の要因は運動不足ではなく、過剰なカロリー摂取であるとする主張に、客観的データをもって裏付けを与えるものとなりました。

ただし、食習慣や文化的背景の違い、サンプルの偏りなど、研究結果の解釈には慎重さが求められます。

今後は、どのような食生活や食品が肥満に与える影響が大きいのかという具体的な検証が重要となるでしょう。

まとめ

・経済的に豊かな社会における肥満の主因は、運動不足ではなく「過剰な摂取カロリー」であるとする研究結果が発表された

・研究は世界34の人口集団を対象としたエネルギー消費の比較に基づいており、エネルギー消費の差は肥満率の違いを10%しか説明できないとされている

・食事内容や食品の種類に関する詳細データは含まれておらず、今後の研究が待たれる

コメント