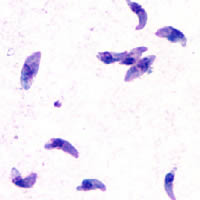

猫を最終宿主とすることで知られる寄生性の原虫Toxoplasma gondii(トキソプラズマ・ゴンディ)が、感染した宿主の脳内において深刻な神経機能の混乱を引き起こす可能性があることが、カリフォルニア大学リバーサイド校の研究によって明らかになりました。

この研究では、感染した神経細胞の数が少数であっても、脳内の神経間コミュニケーションが大きく妨害されることが確認されました。

実験には、マウスの脳細胞(生体由来および培養細胞の両方)が用いられ、T. gondiiに感染させた後の反応を精緻に解析した結果、これまで知られていた以上に、脳神経系におけるこの寄生虫の影響が甚大であることが浮かび上がってきました。

今回のテーマとして、以下に研究の内容をまとめます。

参考記事)

・Cat Parasite Can Seriously Disrupt Brain Function, Study Suggests(2025/06/24)

参考研究)

脳内通信の“郵便屋”を封じる寄生虫

研究の最大の発見は、「感染した神経細胞が放出する細胞外小胞(以下EVs: Extracellular Vesicles)の量が減少し、その中身の構成までもが変化していた」という点にあります。

EVsとは、タンパク質や核酸、代謝物などを内包する極小の脂質膜で覆われた構造で、細胞間の情報伝達を担う“郵便屋”のような存在です。

神経細胞はEVsを介してグリア細胞、特にアストロサイトと連携し、脳内の恒常性を維持しています。

しかし、T. gondiiに感染した神経細胞では、このEV放出が著しく減少しており、しかも送られるべき“手紙”の内容(つまり分子構成)も改変されていたのです。

この現象について、研究を主導したEmma Wilson博士(カリフォルニア大学リバーサイド校医学部所属の寄生虫免疫学者)は次のように述べています。

「EVシグナルの攪乱は、神経細胞とアストロサイトの間の情報共有を妨げ、結果的に脳内環境の維持機能を低下させる恐れがある」

つまり、この寄生虫はたとえ少数の神経細胞しか感染していなくても、脳全体の神経化学的バランスを変動させる力を持っているということになります。

猫を介した“脳ハイジャック”の実態

T. gondiiは、非常に広範な温血動物に感染可能であり、感染細胞として最も好むのは神経細胞です。

この原虫は血液脳関門を越えて脳内へと侵入し、神経細胞内に潜伏して長期間生存します。

その間、宿主に対して行動変容を引き起こす可能性があることは以前から指摘されてきました。

特に有名なのは、感染したネズミが「猫の尿の匂いを好むようになる」という現象です。

これによって、ネズミは猫に近づき、最終宿主である猫に捕食される確率が高まり、T. gondiiは自身の繁殖機会を得るという巧妙な戦略を取っているのです。

ただし、このような行動変容については因果関係が不確実であり、ヒトの場合は特に「行動」と「感染」との関連性を証明するのが難しいという課題が存在します。

ヒトの行動は極めて複雑であり、単一の要因で説明できないためです。

行動の問題ではなく、“物理的証拠”で示された危険性

今回の研究の特徴は、行動変化を示すのではなく、完全に物理的な証拠にもとづいた解析であるという点にあります。

研究チームはマウスの神経細胞をT. gondiiに感染させ、その細胞が放出するEVsの量や成分を未感染の細胞と比較分析しました。

その結果、以下の重要な生理的変化が確認されました。

• EVの放出量が著しく減少

• EVの内容物(タンパク質やRNA)が感染前後で変化

• アストロサイトにおける遺伝子発現に異常が発生

• 免疫関連遺伝子の発現が上昇

• 脳内の過剰グルタミン酸除去に関わるトランスポーターの発現が減少

特にグルタミン酸の除去機構の低下は、てんかん発作や神経損傷のリスクを高める要因となります。

これらは重症のトキソプラズマ症に見られる代表的な合併症です。

Wilson博士は、「T. gondiiは、我々がこれまで想定していた以上に、神経疾患や行動障害に影響を及ぼしている可能性がある」と指摘しています。

ヒトにも忍び寄る“静かな感染”

この寄生虫は人間にも広く感染しており、感染経路としては加熱不十分な肉類の摂取や、猫の糞便との接触が主な原因とされています。

地域によっては感染率が80%近くに達することもあり、アメリカ国内でも10〜30%の人々が感染していると推定されています。

多くの人々は感染しても無症状のまま人生を送りますが、免疫力が低下している人、乳幼児、高齢者、妊娠中の女性などにとっては深刻な健康リスクとなります。

実際、エイズ患者の脳におけるT. gondii病変の画像も本研究で示されており、重症化による神経障害の実例が示唆されています。

感染予防と今後の展望

感染を防ぐために最も効果的な対策は以下の通りです。

• 肉類を十分に加熱調理する

• 野菜や果物はよく洗う

• 猫のトイレ掃除の後は丁寧に手を洗う

また、Wilson博士は今後の研究について以下のような展望を語っています。

「私たちの脳には、T. gondiiに感染した神経細胞を認識し、それに対応する内在的な防御機構が存在する可能性がある。もしその仕組みを解明できれば、特にリスクの高かったグループに対して、より有効な予防・治療法を開発できるかもしれない」

この研究成果は、PLOS Pathogens誌に掲載されており、寄生虫感染と脳神経機能の関係性に新たな知見を加えるものとして注目を集めています。

まとめ

・T. gondii感染により、神経細胞の細胞外小胞放出が減少し、脳内通信が阻害されることが明らかになった

・その影響は少数の細胞感染でも脳全体に波及し、グリア細胞の機能や神経化学バランスにも異常をもたらす

・感染予防のためには、食材の衛生管理と猫との接触における注意が不可欠

コメント