目覚めの一杯として、長年多くの人々に親しまれてきたコーヒー。

近年ではその代替として、抹茶が健康志向の高い層を中心に注目を集めています。

抹茶は日本の伝統文化と深く結びついた飲料でありながら、世界的にも「スーパーフード」としてその名が知られるようになってきました。

抹茶には、一般的な緑茶や紅茶とは異なる製法と成分の特性があり、抗酸化作用、集中力の向上、リラックス効果など、さまざまな健康効果が期待されるとされています。

一方で、現在の研究状況では、その効果を確実に裏づけるエビデンスはまだ限られています。

抹茶は本当に朝の一杯として理想的なのでしょうか?

それとも、コーヒーに取って代わるほどのものではないのでしょうか?

今回のテーマは、研究から判明している抹茶の健康効果についてです。

参考記事)

・Is Matcha The New Morning Brew? Here’s What to Know About This Ancient Superfood.(2025/05/14)

参考研究)

・The therapeutic potential of matcha tea: A critical review on human and animal studies(2022/11/17)

抹茶と緑茶の違い:育て方と加工法が決め手

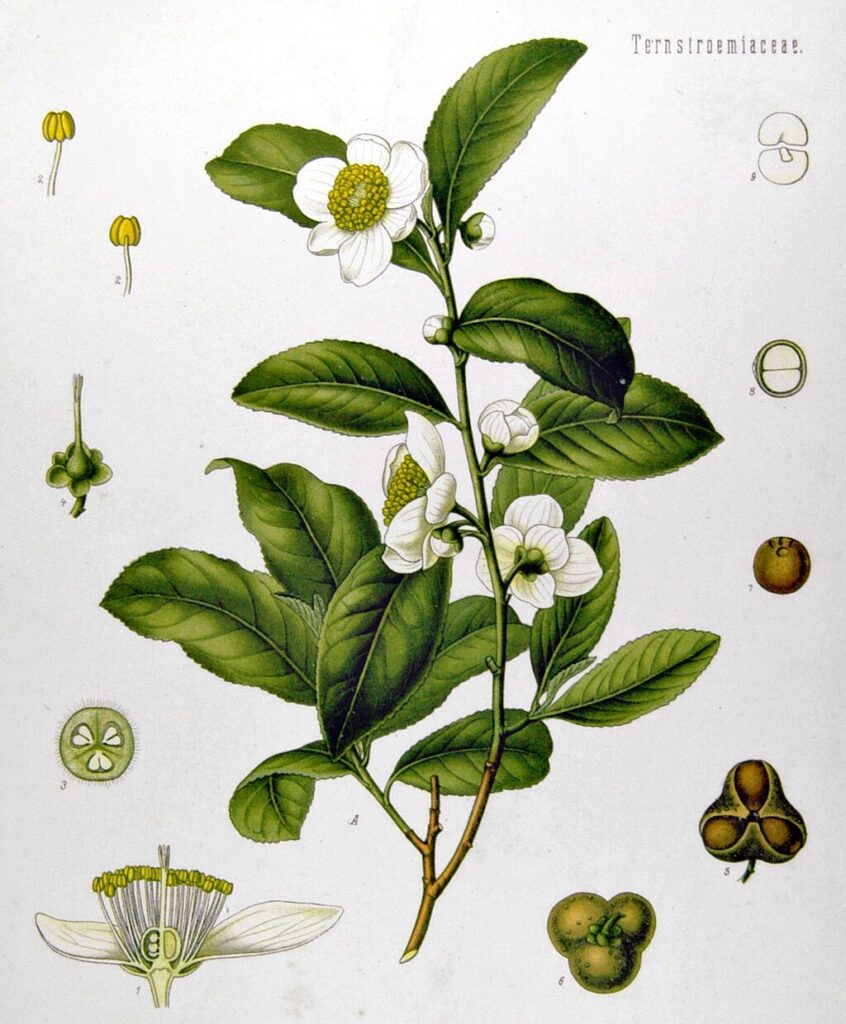

抹茶、緑茶、紅茶はいずれもカメリア・シネンシス(camellia sinensis;チャノキ)という同一の植物から作られています。

違いは栽培と加工の工程にあります。

抹茶は収穫前の約3〜4週間、遮光ネットなどで日光を遮りながら育てられます。この「覆下栽培」によって、茶葉はより多くのクロロフィル(葉緑素)とL-テアニンなどのアミノ酸を生成します。(Health Benefits and Chemical Composition of Matcha Green Tea: A Reviewより)

これにより、抹茶特有の旨味と甘味、深い緑色が生まれるのです。

その後、茶葉を蒸して乾燥させ、茎や葉脈を取り除いた「碾茶(てんちゃ)」を石臼などで細かい粉末に挽いたものが抹茶です。

抹茶は湯に溶かしてそのまま飲むため、茶葉をまるごと体内に取り込むことができる点が、抽出式の緑茶と大きく異なります。

ルーツは中国、文化が花開いたのは日本

抹茶と聞くと、多くの人が日本の茶道や和菓子との結びつきを思い浮かべることでしょう。

しかし、抹茶の起源は実は中国にあります。

宋代の中国では、粉末茶を点てて飲む習慣がありました。

この文化を12世紀に日本に伝えたのが、仏教の僧侶たちです。

彼らは長時間の座禅や瞑想において、集中力や精神の安定を助ける飲み物として抹茶を用いました。

その後、抹茶は禅宗の教えと結びつきながら日本独自の茶道文化を形成し、精神修養と芸術的所作を融合させた儀式としての地位を確立していくことになります。

今日では日本の伝統文化を代表する存在となり、世界でも高く評価されています。

「粉末茶」ならではの強み

緑茶と比較した場合、抹茶の最大の特長は「茶葉をそのまま摂取する」という点にあります。

通常の緑茶では、湯に溶け出した成分のみを摂取しますが、抹茶ではポリフェノールやビタミン、食物繊維なども含めて、茶葉に含まれる栄養を余すことなく摂取可能です。

特に注目されているのは、エピガロカテキンガレート(EGCG)と呼ばれるカテキンの一種です。

これは強力な抗酸化作用を持ち、がんや生活習慣病の予防、老化防止などに寄与する可能性があると考えられています。

また、抹茶に含まれるL-テアニンは脳内のアルファ波を増やし、リラックス効果やストレス軽減に寄与するとされ、精神面・身体面の両方に働きかける飲料として注目されています。

さまざまな健康効果の可能性とその限界

抹茶には以下のような多様な健康効果が期待されていると報告されています。

• 抗酸化作用による老化予防

• 抗炎症・抗菌作用による免疫の強化

• 脂肪燃焼・抗肥満作用

• 脳機能改善(記憶力・集中力・認知機能の向上)

• 心血管疾患のリスク低減

• 血糖値の調整と糖尿病予防

(Exploring the Health Benefits of Matcha: A Comprehensive Reviewより)

しかし、これらの多くは動物実験や細胞実験によるものであり、人間に対する効果については限定的なデータしか存在していません。

臨床試験の数も少なく、対象人数も限られていることから、現在得られている効果は「可能性がある」というレベルにとどまっています。

ロンドン・ウェストミンスター大学のAnthony Booker氏は、こうした状況を踏まえ、「抹茶の健康効果には大きな可能性があるが、現時点では科学的に確固たる結論を出すには早い」と述べています。

カフェイン含有量とその影響:コーヒーとの比較

抹茶にはコーヒーほどではないにしろ、緑茶より多めのカフェインが含まれています。

このため、朝の目覚めの一杯としても適しており、集中力や代謝の促進、気分の改善などに効果を発揮するとされています。

一方で、カフェインに敏感な人にとっては注意が必要です。

摂取量が多すぎると、不眠、不安感、血圧上昇、動悸などの副作用を引き起こす可能性があります。

コーヒーに関しては、1日3〜4杯程度が安全な上限とされており、研究も豊富に存在します。(Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomesより)

それに比べて抹茶は、1日1〜3杯が適量とされており、やや保守的な基準となっています。(7 Proven Ways Matcha Tea Improves Your Healthより)

これは、抹茶に含まれるカテキンやその他の成分が濃縮されているため、過剰摂取によるリスクを考慮したものと考えられます。

鉄分吸収と飲むタイミングの注意点

抹茶やコーヒーに含まれるタンニンやポリフェノールは、鉄の吸収を妨げる可能性が指摘されています。

特に、植物性食品に含まれる非ヘム鉄に対する影響が大きく、菜食中心の人や鉄欠乏傾向にある人にはリスクとなり得ます。

そのため、抹茶やコーヒーを飲む際は、食事の前後2時間を空けることが推奨されます。

これにより、鉄の吸収を妨げるリスクを最小限に抑えることが可能です。

また、抹茶はカフェインを含む飲料であるにもかかわらず、「jitter-free(神経が過敏にならない)」な飲み心地があることも評価されている点の一つです。

これは、前述のL-テアニンの作用によるものです。

このアミノ酸は神経系を落ち着かせ、カフェインによる興奮状態を緩和する働きがあるとされ、特に不安感が出やすい人や、コーヒーで動悸が起こる人にとっては理想的な選択肢となります。

また、抹茶は酸性度も比較的低く、胃腸にやさしい飲み物として、胃酸過多や逆流性食道炎を抱える人にも適している可能性があります。

抹茶かコーヒーか、選択は目的と体質次第

抹茶とコーヒーは、どちらも健康に好影響をもたらす可能性を持った飲料です。

ただし、成分構成や作用は異なるため、自分の体質や生活スタイルに合わせた選択が重要です。

研究の進行度という点ではコーヒーの方が一歩リードしているものの、抹茶には独自の強みとポテンシャルがあり、適量を守れば日常生活における健康維持のサポートとなる飲料と言えるでしょう。

まとめ

・抹茶は茶葉をまるごと摂取するため、緑茶よりも高濃度の栄養成分を取り入れることが可能

・L-テアニンのリラックス効果により、カフェインの過敏な作用を抑える効果がある

・鉄分吸収への影響を避けるため、抹茶やコーヒーは食事の前後2時間を避けて飲むのが理想的

コメント