グルカゴン、アドレナリン、コルチゾール……、血糖値を上げるホルモンは数あれど、血糖値を下げるホルモンと言えばインスリンのみとされています。

インスリンは、主に膵臓のランゲルハンス島(のβ細胞)で作られるホルモンとして知られており、糖尿病についての勉強では基礎中の基礎として学ぶ事柄です。

糖尿病に関する医療現場や教育でも、「インスリン=膵臓由来のホルモン」という理解が根強く浸透しています。

長年の知見から、膵臓以外にも骨髄や脂肪組織などからも産生されることが分かっていますが、近年の研究によって、人間の脳でもインスリンが産生されていることが明らかになってきました。

この事実は、糖尿病の専門家の間でもまだ十分に知られていないものの、私たちの健康や老化、食欲、認知機能に対して深い意味を持つ可能性があります。

この脳内インスリンの存在は実は1970年代後半にすでに発見されていたにもかかわらず、長らく注目されてこなかったという経緯があります。

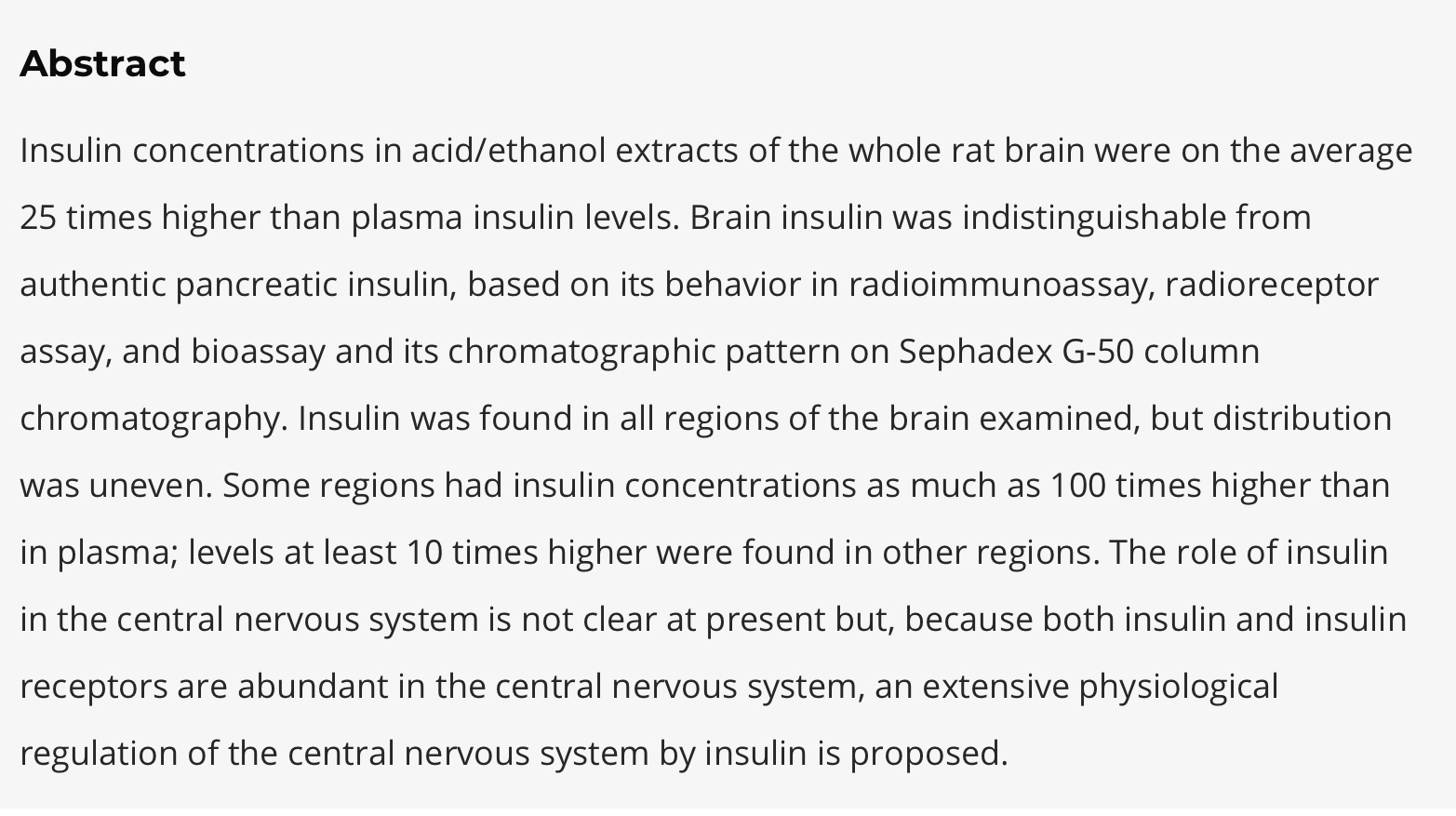

1978年に発表された研究では、ラットの脳内におけるインスリンの濃度が血漿中の少なくとも10倍、部位によっては100倍にもなることが示されました。(Identification of insulin in rat brain.より)

Identification of insulin in rat brain.より引用 【要約】

ラットの脳内のほとんどの領域から、血漿インスリン濃度と比べて平均25倍、部位によっては100倍のインスリン濃度が検出。

クロマトグラフィーなどの分析によって、本来膵臓から分泌されるインスリンと同じ作用があることが示された。

こういった発見に至った当時の科学者たちですが、「脳でインスリンが作られる仕組み」が確認できなかったことを理由に、脳内のインスリンはすべて膵臓から運ばれたものだという仮説に立ち戻ってしまったのです。

それから約30年、脳のインスリン産生は科学の表舞台から姿を消していました。

しかし現在では、脳内にも特定の細胞が独自にインスリンを作っていることが次々と明らかになりつつあります。

今回のテーマは、そんなインスリンについての新しい発見に関わる研究まとめです。

複数の脳細胞がインスリンを産生する:驚きのメカニズム

現在の研究では、少なくとも6種類以上の脳細胞がインスリンを産生していることが確認されています。

そのうちいくつかはヒトとげっ歯類の両方で確認されており、他の細胞は今のところげっ歯類のみでの発見にとどまっています。

その中でも最初に注目されたのが「ニューログリアフォーム細胞(neurogliaform cell)」です。

この細胞は学習や記憶を司る脳の領域に存在し、産生するインスリン量が周囲のグルコース濃度に応じて変動するという膵臓のβ細胞と同様の特性を備えています。

これが意味するのは、脳細胞も血糖値に反応してインスリンを調節している可能性があるということです。

また、同じ領域には「ニューロプロジェニター細胞」と呼ばれる、生涯を通じて新しい神経細胞を作り続ける細胞が存在し、これらもインスリンを産生していることが確認されています。

嗅覚を司る「嗅球」にもインスリンを産生する類似の細胞が存在しており、嗅覚や認知とインスリンの関連性を示唆しています。

ただし、これらの領域で産生されるインスリンが具体的にどのような働きを持つのかについては、まだ明らかになっていません。

成長を制御する脳インスリン:ストレスとの関連性

2020年に発表された研究では、視床下部にあるストレス感知ニューロンがインスリンを作り、成長に影響を及ぼしていることが報告されました。(Insulin synthesized in the paraventricular nucleus of the hypothalamus regulates pituitary growth hormone productionより)

視床下部は、代謝や成長、体温調節、食欲などをコントロールする中枢領域であり、ヒトの脳内で最も高濃度のインスリンが検出される部位でもあります。

この研究を行った科学者たちは、マウスにストレスを与えると、視床下部でのインスリン産生が減少し、結果として成長ホルモンの分泌も低下し、体の成長が妨げられることを示しました。

視床下部で作られるインスリンは下垂体に働きかけ、成長ホルモンの安定的な分泌を促進する役割を果たしているのです。

この事実は、インスリンが単なる血糖調節ホルモンではなく、脳内での発育制御にも関与していることを意味します。

脳脊髄液の産生部位「脈絡叢」でもインスリンが作られる

2023年に実施されたマウスを対象とした研究では、脳脊髄液を生成する「脈絡叢(みゃくらくそう)」の上皮細胞もインスリンを産生していることが明らかになりました。(AAV5-mediated manipulation of insulin expression in choroid plexus has long-term metabolic and behavioral consequencesより)

ヒトの脳では、脈絡叢によって1日に約500mlの脳脊髄液が生成され、この液体は脳全体を循環して保護・栄養供給に重要な役割を果たしています。

また、この脈絡叢から分泌されるインスリンが視床下部の神経回路を「再配線」し、食欲を抑制することが確認されました。

この研究によって、脳内インスリンが食行動に直接影響を与える可能性が強く示唆されたのです。

さらに2022年の研究でも、延髄(後脳)に存在するインスリン産生ニューロンがマウスの摂食量を減少させることも確認されており、複数の脳領域でインスリンが食欲制御に関与していることが明らかになってきました。

血糖は制御しないが、脳の健康には不可欠

このように、脳で産生されるインスリンは血糖値を直接コントロールするわけではないことが分かっています。

膵臓由来のインスリンとは異なり、脳内インスリンは脳の外へは移動せず、脳内で局所的に作用することが前提となっているのです。

では、脳内インスリンの役割とは何か。それは主に、脳の加齢による機能低下を防ぐ役割にあると考えられています。

例えばアルツハイマー病では、脳がインスリンに対して抵抗性を示すため、「三型糖尿病」や「第三の糖尿病」とも呼ばれることがあります。

これは、脳がグルコースを効率よく利用できなくなり、エネルギー不足から認知機能が著しく低下することを意味します。

実際に、インスリンを鼻から吸入することでアルツハイマー病患者の認知機能が改善したという報告もあり、脳インスリンの補充が有望な治療法となる可能性が注目されています。

ただし、すべての研究で効果が見られたわけではなく、特に女性では脳脊髄液中のインスリン濃度が高いと認知機能が低下するという報告も存在します。

このように、脳内インスリンは多面的な働きを持ち、まだ多くの謎が残されています。

今後の課題と未来の展望

現在、科学者たちの間では「脳のインスリン産生が進化的に先だったのか、それとも膵臓のβ細胞が先だったのか」という根本的な問いが議論されています。

この問いに対する答えは、ヒトの進化や代謝制御、神経発達に関する理解を一変させる可能性があります。

今後、より詳細な研究が進むことで、インスリンに対する私たちの理解が再定義され、教科書の記述も更新されていくことが期待されます。

まとめ

・脳には少なくとも6種類以上のインスリン産生細胞が存在し、認知や食欲、成長などに関与している可能性がある

・視床下部や脈絡叢、延髄といった特定の脳領域で、局所的なインスリンが生理機能を制御している

・アルツハイマー病との関連や将来的な治療法として、脳内インスリンの研究は極めて重要なテーマになりつつある

コメント