植物のストレス応答に関わるホルモン「アブシジン酸(Abscisic Acid, ABA)」が、ヒトにおける血糖および脂質代謝の調整に働きかけ、二型糖尿病や代謝症候群の予防・改善につながる可能性が、ジェノバ大学を中心とする研究チームにより明らかにされました。

これまで植物にのみ存在すると思われていたこの物質が、ヒトの体内にも自然に存在し、食後の血糖応答に影響を及ぼしているという知見は、糖尿病治療の新たな選択肢として注目を集めています。

以下に研究内容をまとめてます。

参考研究)

研究の背景:アブシジン酸の“哺乳類での役割”

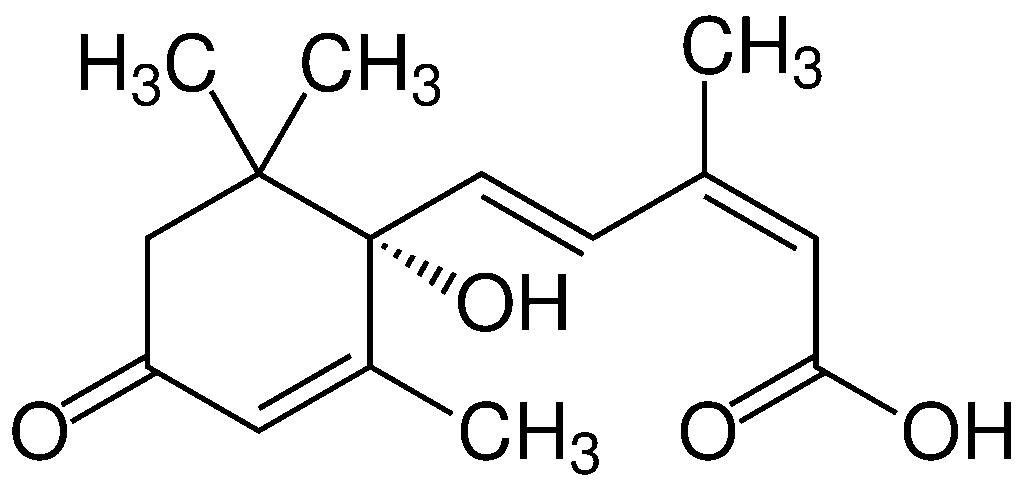

アブシジン酸はこれまで、植物において乾燥ストレス時の気孔の閉鎖や、発芽抑制などに関与する重要なホルモンとして知られてきました。

しかし近年の研究では、ABAが哺乳類の体内でも生成され、特に白血球や膵臓のβ細胞、筋肉細胞などで重要な代謝作用を担っている可能性が浮上しています。

この研究では、ABAが食後の血糖上昇に反応して分泌され、インスリンとは異なる経路を通じて筋肉細胞でのグルコース取り込みを促進することで、血糖の恒常性維持に寄与しているという仮説を立て、それを実証することを目的としました。

研究内容:ヒトにおけるABA摂取と血糖・脂質の関係

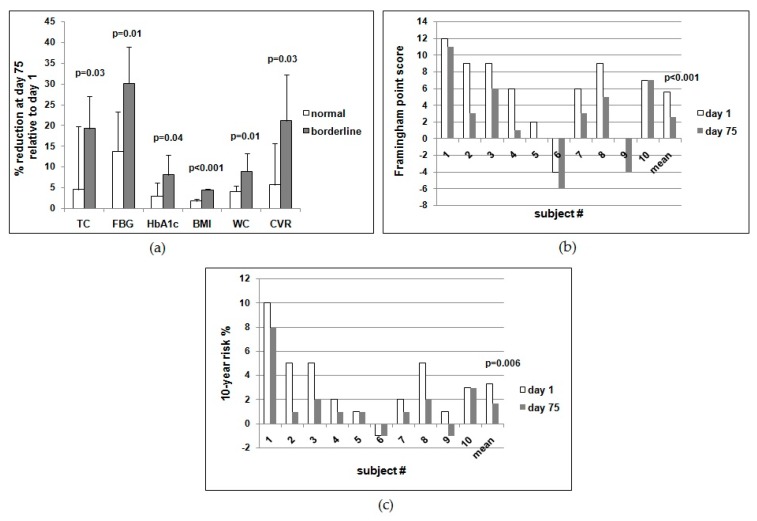

研究の第1フェーズでは、10人の健康な成人ボランティアに対して、体重1kgあたり1μgという微量のABAを含む食品サプリメントを、1日1回、75日間継続して摂取してもらいました。

この用量は、植物由来の自然食品に含まれる量とほぼ同等であり、実生活において摂取可能な範囲を想定しています。

75日後に測定された代謝指標では、以下のような有意な改善が確認されました。

1Chronic Intake of Micrograms of Abscisic Acid Improves Glycemia and Lipidemia in a Human Study and in High-Glucose Fed Miceより (表:1日目と75日目の比較)

• 空腹時血糖値(Fasting Blood Glucose)が平均9.5%低下

• 糖化ヘモグロビン(HbA1c)が減少し、長期的な血糖コントロールが向上

• 総コレステロール(Total Cholesterol)が改善

• 体格指数(BMI)が減少し、肥満傾向の改善も示唆

さらに、糖負荷試験による血糖変化の分析では、食後の血糖曲線の面積(AUC)が有意に小さくなり、食後高血糖の抑制効果が明確に現れました。

驚くべきは、これらの変化が非常に低用量のABA摂取によって達成された点です。

これは、ABAが内因性の代謝調節物質として機能していることを強く示唆するものであり、副作用のリスクが極めて低い点も大きな利点です。

動物実験での再現性:高糖質環境下でも効果を発揮

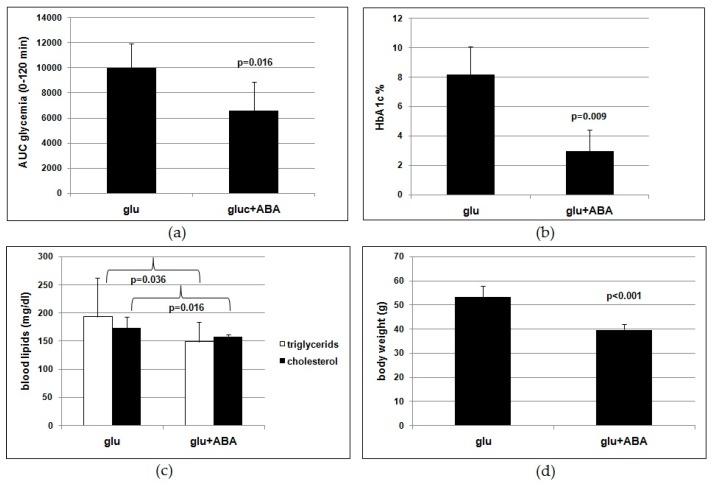

第2フェーズでは、CD1マウスを対象に、ヒトと同様のABAを4か月にわたり投与しつつ、高糖質食を与えるという条件下で実験が行われました。

これは、実際に代謝異常が進行しやすい環境を模したものであり、より臨床的な意義の高い結果が得られました。

ABAを摂取したマウス群では以下のような結果が現れました。

1Chronic Intake of Micrograms of Abscisic Acid Improves Glycemia and Lipidemia in a Human Study and in High-Glucose Fed Miceより (表:マウスにおけるグルコース食とグルコース+アブシジン酸食の比較)

• HbA1cと総コレステロール値の有意な低下

• 体重増加の抑制

• 高血糖状態の抑制と、血糖の恒常性維持

また、注目すべき点として、ABAはインスリン分泌を誘導せずとも血糖を改善しており、これはインスリン抵抗性を持つ患者層における有効性の可能性を示しています。

ABAは“第二の血糖ホルモン”となり得るか?

今回の研究結果により、アブシジン酸は単なる植物ホルモンにとどまらず、ヒトを含む哺乳類の血糖調節においても重要な役割を担っている「内因性ホルモン」として位置づけられる可能性が高まっています。

実際に、ABAは食後に自然に分泌され、G-Protein Coupled Receptor 120(GPR120)を介して代謝反応を調整する働きが示唆されています。

これはインスリン経路とは異なる仕組みであり、糖尿病治療の多様化・個別化に資する画期的な知見となります。

今後の研究では、以下のような課題に取り組むことで、ABAを代謝治療に応用するための道筋がさらに明確になるとしています。

• より大規模で長期的な臨床試験によるエビデンスの蓄積

• 異なる年齢層・体質・既存疾患を持つ人々への影響の検証

• ABAを含むサプリメントや機能性食品の開発

現時点では、ABAは食品に含まれる自然由来成分として安全性が高く、既存の薬物療法に代わるものではなく補完的な介入手段としての実用化が期待されています。

糖尿病や代謝症候群の発症リスクが高まる現代において、アブシジン酸は新たな「生活習慣病予防因子」として、極めて重要なポジションを築いていく可能性を秘めていると言えるでしょう。

まとめ

・植物ホルモン「アブシジン酸(ABA)」が、ヒトの血糖および脂質代謝に有意な改善効果を示すことが、University of Genovaによる研究で実証されました。

・ABAはインスリンと異なる経路で作用し、極めて低用量でも血糖値・コレステロール・BMIの改善に寄与する

・今後は臨床応用に向けた更なる研究が必要ですが、安全性と実効性の面から、補完的な代謝改善手段として極めて有望と考えられる

コメント