近年、健康的な腸内環境を維持することの重要性が広まり、プロバイオティクスを含む食品やサプリメントがますます人気を集めています。

プロバイオティクスは、腸内の細菌や微生物に影響を与える生きた微生物のことです。(米国立衛生研究所:Probioticsより)

これらは、ザークラウトやキムチ、ヨーグルト、味噌、納豆などの発酵食品に自然に含まれています。

また、これら微生物の栄養源となる一部の糖や食物繊維などをプレバイオティクスと呼んで区別しています。

プロバイオティクスが摂取されることで、消化器官の健康が促進され、炎症性腸疾患(IBD)や過敏性腸症候群(IBS)といった消化器系の疾患に関連する症状の軽減に役立つとされています。

しかし、プロバイオティクスがすべての人に適しているかどうかは不明確であるため、使用には注意が必要です。

……と注意点を前置きした上で、今回はそんなプロバイオティクスの種類や特徴についてをテーマとし、関連する研究を示しながらまとめていきます。

参考記事)

・Health Benefits of Probiotics(2023/08/29)

プロバイオティクスの主な種類と特徴

プロバイオティクスは多くの種類があり、それぞれ異なる効果を持っています。

サプリメントに含まれる主なプロバイオティクスの種類としては、以下のものがあります。

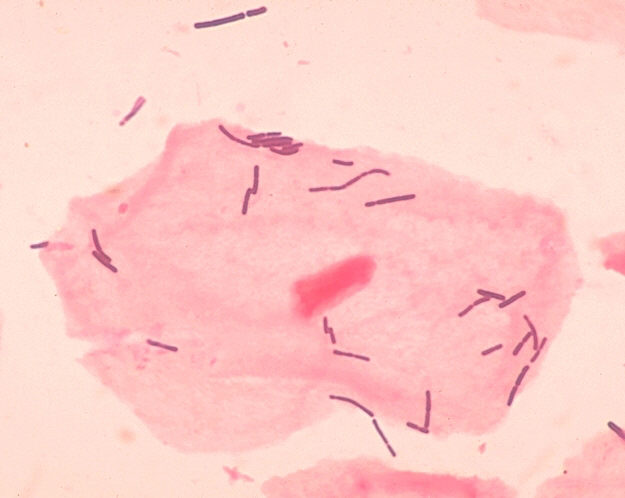

1. ラクトバチルス(Lactobacillus)

特徴:

ラクトバチルス属の細菌は、乳酸を生成し、腸内のpHを下げることで有害な細菌の増殖を抑える効果があります。

主な効果:

• 下痢の予防・軽減

• 乳糖不耐症の症状改善

• 腸内フローラのバランス調整

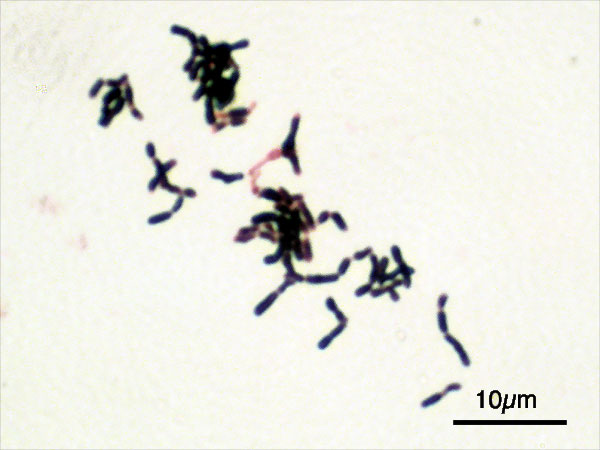

2. ビフィドバクテリウム(Bifidobacterium)

特徴:

ビフィドバクテリウム属(別名ビフィズス菌)は、主に大腸に存在し、腸内の健康を維持する役割を担っています。

主な効果:

• 便秘の改善

• 腸内の炎症抑制

• 免疫機能の向上

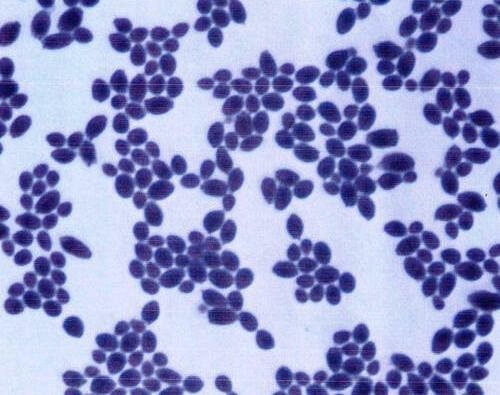

3. サッカロミセス・ブラウディ(Saccharomyces boulardii)

特徴:

これは酵母(イースト菌)の一種で、特に抗生物質による下痢の予防に有効とされています。

主な効果:

• 抗生物質による下痢の予防

• 腸内の病原菌の抑制

• 腸内バリア機能の向上

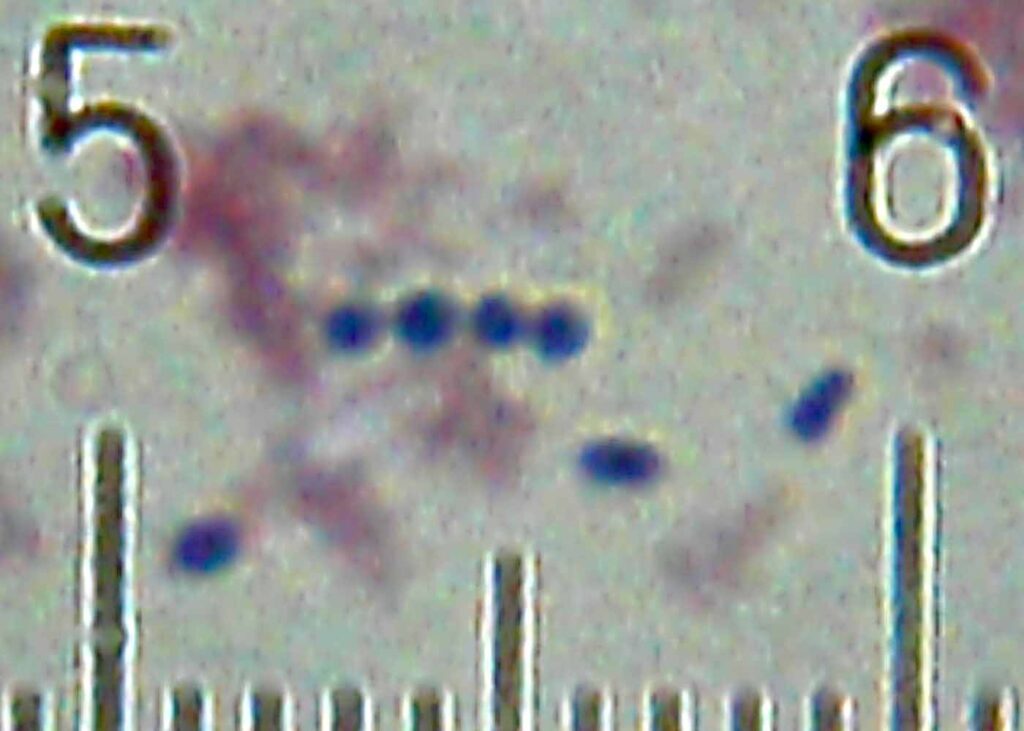

4. ストレプトコッカス・サーモフィルス(Streptococcus thermophilus)

特徴:

この細菌は、ヨーグルトなどの乳製品の発酵に使われるプロバイオティクスの一種です。

主な効果:

• 乳糖不耐症の症状緩和

• 腸内の善玉菌の増殖促進

プロバイオティクスの健康効果

プロバイオティクスは、腸内環境を整えることでさまざまな健康上の利点をもたらします。

以下に、それぞれの効果と参考にされた研究を紹介します。

1. 消化器系の病状の症状を改善

プロバイオティクスは、腸内環境を整えることで腸内細菌のバランスを回復し、腸の炎症を抑え、腸のバリア機能の強化が期待されます。

研究によると、以下の病状に効果が期待されています。

• 過敏性腸症候群(IBS): 59件の研究レビューでは、プロバイオティクスの摂取により、ガス、膨満感、便通の異常が有意に改善されたと報告されています。

特に、単一株を高用量で8週間未満の短期間使用すると、より効果的でした。

(Efficacy and Safety of Probiotics in Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysisより)

• セリアック病: 170人の子供を対象とした研究では、グルテンフリーの食事とプロバイオティクスサプリメントを併用した場合、下痢の頻度が27%減少しました。

(Probiotics in Inflammatory Bowel Disease: Are We Back to Square One?より)

• 炎症性腸疾患(IBD): 一部の研究では、プロバイオティクスが炎症マーカーを低下させ、膨満感などの症状を改善する可能性が示されています。

2. 便秘や下痢の軽減

プロバイオティクスは、便秘や下痢の症状を軽減するのにも役立ちます。

• 急性下痢: 84件の研究レビューでは、プロバイオティクスが小児の急性下痢の期間を有意に短縮することが確認されています。

• 抗生物質関連の下痢: 抗生物質の使用による下痢を経験する人の割合は約30%とされていますが、ラクトバチルスやサッカロマイセス属の菌が予防に有効であることが示されています。

(Probiotics for the Prevention of Antibiotic-Associated Diarrheaより)

• 便秘の改善: 153人を対象とした研究では、特定のプロバイオティクスを4週間摂取することで、排便回数が増加し、便の質が向上しました。

3. 体重管理のサポート

一部の研究では、プロバイオティクスが体重管理に役立つ可能性が示されています。

• 肥満の人は腸内細菌のバランスが異なる

• プロバイオティクスが代謝を改善し、脂肪の蓄積を抑制する可能性がある

• ラクトバチルスやビフィドバクテリウム属の菌が体重減少に有効

4. 精神的健康の改善

プロバイオティクスは、「腸脳軸」を通じてうつ病や不安の症状を改善する可能性があります。

• 抗うつ薬と併用すると効果がある(7件の研究レビュー)

• 単独での使用での効果は不明

(The Gut-Brain Axis: Influence of Microbiota on Mood and Mental Health

より)

プロバイオティクスの摂取方法

プロバイオティクスの効果を最大限に引き出すためには、適切な摂取方法を守ることが重要です。

摂取量

• プロバイオティクスは「コロニー形成単位(CFU)」で測定される

• 最低1億~1000億CFUを摂取するのが推奨される

• 100CFU/gや100CFU/mlと記載されている場合、1gや1mlあたり100個の生きた菌が含まれていることを示す

• 例)

納豆1パック=10億〜100億CFU

味噌15g(味噌汁1人前)=22.5億〜67.5億CFU(輸入大豆の特性と味噌への加工適性評価より算出)

保存方法

• 冷蔵保存が必要なものと室温保存できるものがある

• サプリなどで購入する際には「CFU保証期限」を確認する

プロバイオティクスは、腸内環境を整えるだけでなく、全身の健康にも良い影響を与える可能性があります。

プロバイオティクスのポイントは生きた菌を取り込むことです。

適切な種類や摂取方法を選ぶだけでなく、自分に合った形で継続することが大切です。

高額なサプリメントも良いですが、日々の食生活に無理なく取り入れられる発酵食品はとても優秀です。

これを機に、納豆や味噌汁、糠漬けなど日本人の伝統的な食品を習慣的に意識してみてはいかがでしょうか?

まとめ

• プロバイオティクスは、腸内環境を整え、消化器系の健康をサポートする

• 特定の株は、IBSやIBD、体重管理、精神的健康の改善に有効とされる

• 適切な種類と摂取量を守り、習慣付けることが重要であり、医師と相談することが望ましい

コメント