近年注目を浴びているとなっているプチ断食や16時間断食。

カロリーを制限することで、サーチュイン遺伝子(抗老化遺伝子や長寿遺伝子とも)が活性化されると謳われており、その他体重や体型のコントロールを目的として行われることが多い食事スタイルです。

この断食によるカロリー制限ですが、河南省人民医院の研究者たちによって、「断続的なカロリー制限(Intermittent Energy Restriction)が脳と腸内環境に動的な変化をもたらす」という旨の研究結果が発表されました。

この研究は、脳と腸の相関や体重の維持に対して新しい視点を提供するとして報告されています。

今回のテーマとして取り上げていきます。

参考記事)

・Fasting-Style Diet Seems to Result in Dynamic Changes in Human Brain(2024/11/21)

参考研究)

・Dynamical alterations of brain function and gut microbiome in weight loss(2024/12/20)

食事制限と脳・腸内環境の変化

本研究では、肥満と診断された25人のボランティアを対象に、62日間にわたる間欠的エネルギー制限(IER)プログラムを実施しました。

このプログラムでは、特定の日にカロリー摂取を厳密に制限し、相対的な断食を行うという手法が取られました。

【食事プログラム】

・フェーズ1(4日間)

フェーズ2に入る前の比較のため、被験者はカロリーや食品の種類に制限のない通常の食事を行う

・フェーズ2(32日間)

通常のカロリー摂取量の2/3、1/2、1/3、および1/4の食事を各8日間ずつ行う

・フェーズ3(30日間)

一日おきにカロリー制限食(男性で600カロリー/日、女性で500カロリー/日)を行う

その結果、被験者は平均で7.6キログラム、つまり体重の約7.8%を減少させました。

しかし、それ以上に注目すべきは、肥満に関連する脳の活動領域と腸内細菌叢の構成が変化していた点です。

中国の第二医療センターと国立高齢者疾患臨床研究センターの健康研究者、ジャン・ゼン氏は以下のように述べています。

「この研究は、食事を制限することが人間の腸-脳-微生物叢(マイクロバイオーム)に変化をもたらすことを示している。体重減少中および減量後に観察された腸内細菌叢と脳領域の活動変化は連動していることが分かる。」

また、研究では、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を用いて脳活動もスキャンしました。

その結果、食欲や中毒に関わる重要な脳領域である下前頭眼窩回(inferior frontal orbital gyrus)に活動の変化が見られました。

また、便サンプルや血液測定を通じて分析された腸内細菌叢の変化も、この脳領域と直接関連していることが示されました。

例えば、特定の腸内細菌、Coprococcus comesやEubacterium halliiは、下前頭眼窩回の活動と負の相関があることが明らかになりました。この脳領域は、食欲抑制や意志力など、食行動に関連する意思決定機能を担っています。

腸と脳の密接な関係

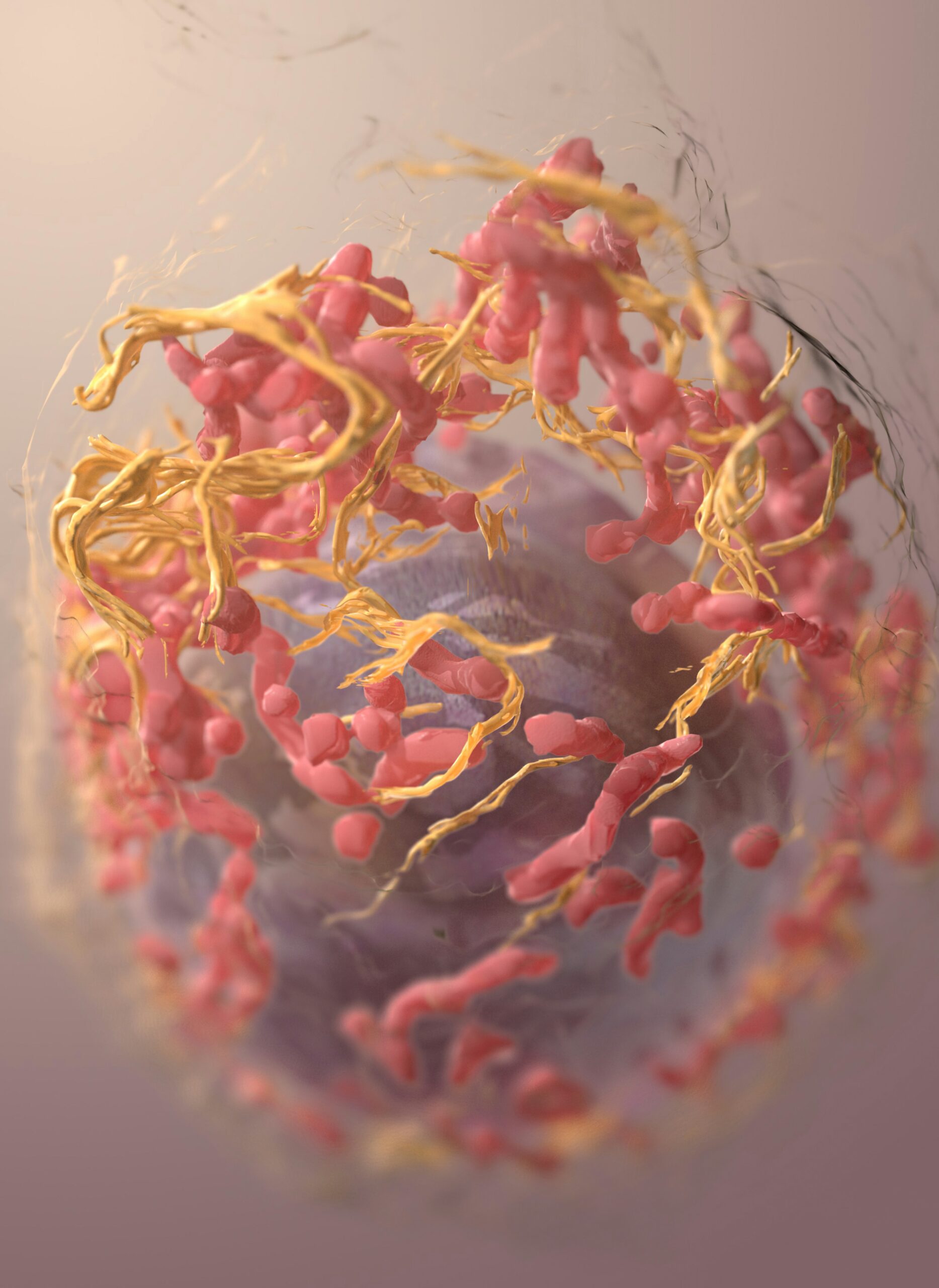

この研究は、腸内環境と脳の間にある双方向のコミュニケーションが肥満に与える影響について新たな知見を提供しました。

国家高齢者クリニックセンターの医科学者シャオニン・ワン氏は、この関係について以下のように説明しています。

「腸内細菌叢は脳と複雑な双方向のコミュニケーションを行っていると考えられている。微生物叢は神経伝達物質や神経毒を産生し、それが神経や血液循環を通じて脳に届ける。一方で、脳は食行動を制御し、食事から得られる栄養素が腸内細菌叢の構成を変える。」

腸に効率的に栄養を届けるために後から脳が発達した、という考え方がしっくりきますね。

腸内細菌が脳に影響を与える具体的な方法として、次のようなプロセスが挙げられます。

・腸内細菌が産生する神経伝達物質(例:セロトニンやドーパミン)が血液を介して脳に届く

・栄養素の代謝によって生成される物質が腸-脳軸を通じて脳に作用する

・脳が神経系を通じて腸に指令を出し、食欲や代謝を調整する

このように、腸と脳は切り離せない関係にあります。この関係性を理解することで、肥満を予防・治療するための新しいアプローチが開ける可能性があります。

世界的な肥満問題

世界では現在、10億人以上が肥満とされています。

この深刻な健康問題は、心血管疾患やがん、糖尿病など、数多くの合併症のリスクを高めています。

そのため、肥満の予防と治療は公衆衛生上の重要な課題です。

今回の研究は、脳と腸の関係が肥満に与える影響を深く探ることで、この課題への新しい解決策を提示する第一歩となります。

今後の研究課題

この研究は重要な知見をもたらしましたが、さらに詳細な解明が必要です。

中国科学院の生物医学科学者リミン・ワン氏は、次のように述べています。

「次に解明すべき課題は、肥満患者における腸内細菌叢と脳のコミュニケーションの正確なメカニズムである。特に、減量中や体重維持中にどの腸内細菌叢や脳領域が重要なのかを明らかにする必要がある」

研究では、今後の追及するテーマとして、以下を掲げています。

1. 腸内細菌叢と脳のどの部分が肥満改善に直接関与しているのか

2. 減量中に特定の腸内細菌がどのような役割を果たしているのか

3. 長期的な体重維持に有効な腸内細菌の組成や食事内容は何なのか

研究者たちは、腸と脳のつながりをさらに解明することで、より効果的な肥満治療法の開発を目指しています。

まとめ

・断続的カロリー制限は、体重減少だけでなく、腸内細菌と脳活動にも変化を引き起こしている

・腸-脳-微生物叢の相互作用は、意思決定や食欲制御に重要な役割を果たし、特定の腸内細菌が脳の特定領域と密接に関連している

・今後の研究では、腸内細菌と脳の関係をさらに解明し、肥満の予防と治療に役立つ新しい戦略を開発することが期待されている

コメント