【前回記事】

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

今回のテーマは、“科学とラテン語”についてです。

科学とラテン語

〜引用&要約〜

前回までにラテン語と宗教についてまとめていきました。

今回からは新しい領域として、“科学との関係性”について本書を参考に紹介していこうと思います。

では早速以下から……。

ラテン語はローマ帝国が滅亡した後のヨーロッパでも学者同士が話し合う際や本を書く際に使用されました。

ラテン語が使われ続けていた要因としては、言語の統一化があると考えられていま。

ヨーロッパにはドイツの学者もいればフランスやイタリアの学者もいるため、相互にコミュニケーションをとるための共通言語があった方が都合が良かったのです。

研究書がラテン語で書かれることが多かった理由については、、当時の西ヨーロッパにおいては大学ではラテン語が使われていたことが要因です。

こういった背景から、多くの書物がラテン語で書かれる中、イタリアの詩人ダンテ・アリギエリは自らの著書「神曲」を“イタリア語”で書きました。

ダンテ・アリギエリ(1265~1321年)

この本は多くのイタリア人に親しまれるだけでなく、語学的にも大きな転換期を迎えるきっかけとなり、後の標準イタリア語の基礎を作ったとされています。

「ダンテの“神曲”」については、別の記事にてまとめているので、あらすじが気になる方はぜひ!

↓

さて本題に戻りますと、書物はラテン語統一されていたのに対し、話す言葉はそれぞれの国によって異なるという現象が起こっていました。

これは、日本において、江戸時代までの学術書が「漢文」で書かれていたことに似ています。

現代のヨーロッパではラテン語で学術書が書かれることはほとんどありませんが、18 世紀頃まではごく普通のことでした。

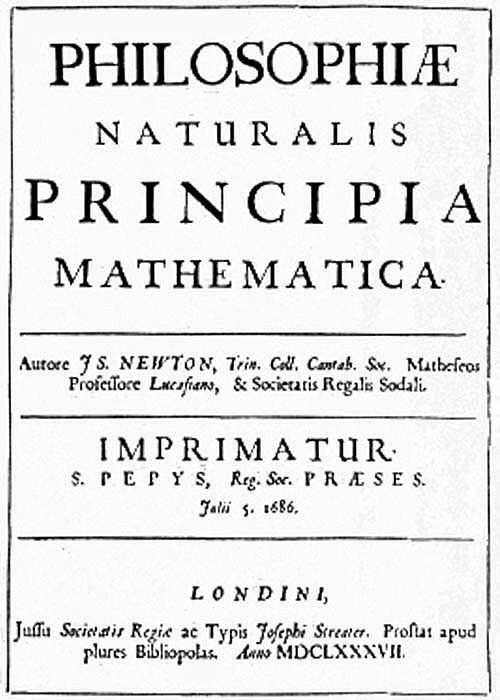

ラテン語で書かれた科学に関する学術書として、“プリンキピア(プリンシピア)”があります。

これは、慣性の法則や重力、光学で有名な歴史的自然哲学者“アイザック・ニュートン ”による学術書です。

アイザック・ニュートン (1643~1727年)

「プリンキピア」というのは元のタイトルから抜粋したもので、ラテン語の元のタ イトルは Philosophiae Naturalis Principia Mathematica(自然哲学の数学的諸原理)と言います。

Principia(プリンキピア)は「原理」という意味のラテン語に当たります。

ではここで「プリンキピア」に記されている慣性について記されている文章を見ていきます。

Principia(プリンキピア)初版の扉

「Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.」

「あらゆる物体は、それに加えられた力によって状態を変えることを強いられない限り、静止の状態あるいは直線上の一様な運動の状態を続ける。」

ここで注目したいのは“quiescendi(静止の)”と“movendi(動かすことの)”という単語です。

quiescendiという単語は、“quiesco(静まる、休息する)”という動詞の動名詞で、quiescoは英語の“quiet(静かな)”の語源でもあります。

movendiに関しては“moveo(動かす)”の動名詞で、moveoは英語の“move(動かす、動く)”の語源です。

ちなみに、英語の motor(モーター)の語源は、ラテン語のmotor(動かす人) からきています。

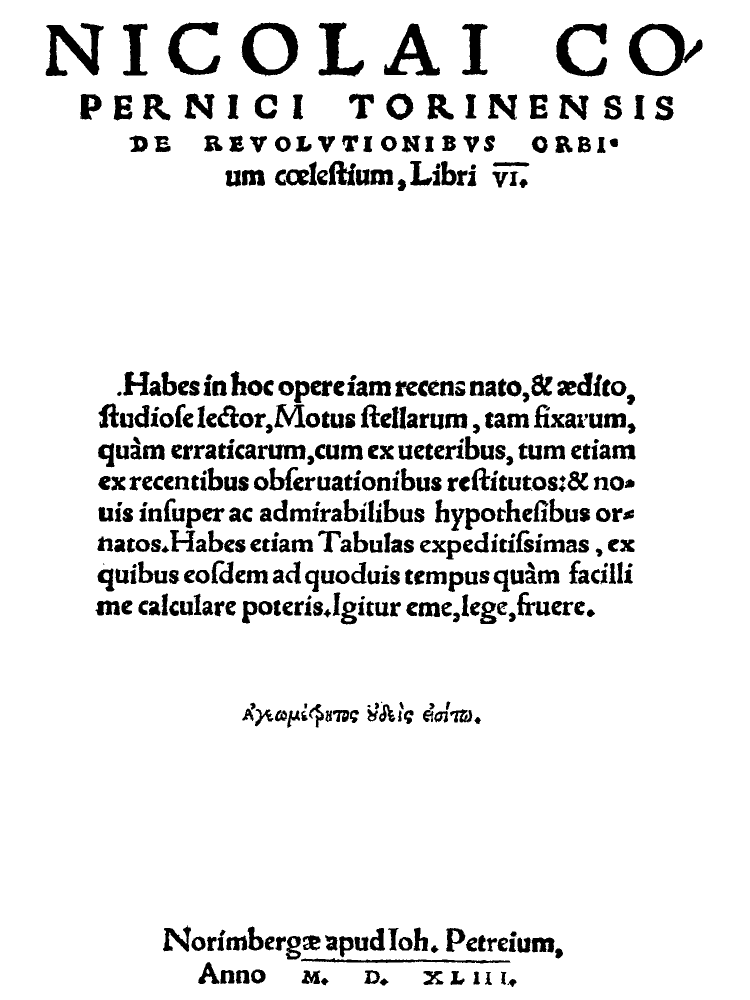

ニュートンよりずっと前、コペルニクスによる学術書「天球回転論」もラテン語で書かれました。

ニコラウス・コペルニクス(1473~1543年)

この本は、 当時人々に広く信じられていた天動説に疑問を呈した内容となっており、地動説が確からしいことを世に広めた本として有名です。

この本の中で、コペルニクスは以下のように書いています。

天球回転論 初版の扉

「Proinde non pudet nos fateri hoc totum quod Luna praecingit, ac centrum terrae per orbem illum magnum inter caeteras errantes stellas annua revolutione circa Solem transire, et circa ipsum esse centrum mundi, quo etiam Sole immobili permanente, quicquid de motu Solis apparet, hoc potius in mobilitate terrae verificari.」

「したがって、私は次のことを認めても恥ずかしいとは思わない。すなわち、月が取り囲む全てのものおよび地球の中心は、他の惑星たちの間をあの偉大な天球に沿って年周回転で太陽のまわりを移動すること。そして、太陽の近くに宇宙の中心が存在すること。さらにその太陽は不動のままであり、太陽の運動と見えるものが何であろうと、それはむしろ地球の可動性において真とされること。」

ここで注目すべきは、コペルニクスが宇宙の中心を太陽そのものではなく「太陽の近く」と書いたところです。

なぜこのように記したかについては、「コペルニクスによる観測ではそのように見られたため」や「天体の軌道が完全な円を描くわけではないため」などと考えられています。

コペルニクスの地動説は「太陽中心説」とも呼ばれること がありますが、ここで引用したように太陽が中心とは文面にはっきり書いていません。

はっきりと主張しているのは「太陽は静止している」ということです。

なので、「『コペルニクスは太陽静止説を唱えた』と書く方がより正確である」という人もいます。

〜引用&要約ここまで〜

ニュートンとコペルニクス……。

歴史に大きく影響を与えた人物が出てきましたね。

今回は動きに関する歴史的な科学についてのラテン語を知ることができました。

特に地動説については、「薄々気づいていたけど、いったら処罰される……」といった風潮も相まって、中々世間に好評されなかった概念です。

この点について描かれた漫画、「チ。ー地球の運動についてー」もとても面白いので、書店や古本屋などで見かけた際には是非手にとってほしい本です。

この漫画を楽しむ前提知識についても以前のブログでまとめたので、気になる方は是非!

↓

コメント