【前回記事】

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

今回のテーマは、“ルターと95か条の論題”についてです。

ラテン語で書かれた「95か条の論題」

〜引用&要約〜

これまでしばらくキリスト教の話題が続きましたが、一言でキリスト教と言ってもカトリックとプロテスタント、あるいは正教会などに宗派が分かれています。

キリスト教の歴史においてカトリックからプロテスタントが分かれた宗教改革は特に大きな出来事であり、きっかけはラテン語で書かれた一つの文章でした。

それが「95か条の論題」です。

時は16世紀、ローマ教皇レオ10世の時代。

ローマ教皇レオ10世

サン・ピエトロ大聖堂の再建の費用など、多額のお金を必要としていたカトリック教会は、市民に対して人間の罰を免じる「贖宥状」を販売して利益を得ていました。

本来、教えの信仰によって罰を免じるという教義なはずなのに、一枚の免状によってその必要がないに等しくなるというのはおかしな話です。

しかし、教会にとって贖宥状はお金を集める手段としてありがたいものでした。

一方、金で罰を逃れられると教会が認めてしまっていることに疑問を持つ聖職者も存在し、強く抗議したのが聖職者のマルティン・ルターでした。

聖アウグスチノ修道会時代のルター

彼は、贖宥状を売って罰を免じるカトリック教会を批判するために、1517年10月31日、「95か条の論題」について記した文章をドイツのヴィッテンベルクにある教会の扉に貼り付けました。

ここで注意しておくべきは、「95か条の論題」は、ルターが一般の人々に向けて書いたものではないということです。

あくまで聖職者に宛てて書いたもので、主な内容は「腹宥状について議論したい話題」についてです。

今日まで伝わっているラテン語の原文では、論題のリストの前に、このような公開討論会への招待が書かれています。

「Amore et studio elucidandae veritatis haec subscripta disputabuntur Wittenbergae, praesidente R.P. Martino Luther, Artium et S.

Theologiae Magistro eiusdemque ibidem lectore Ordinario.

Quare petit, ut qui non possunt verbis praesentes nobiscum deceptare, agant id literis absentes. In nom nomine domini nostri Iesu Christi. Amen.」

「真理への愛、そしてその真理を探究したいという熱情から、下記のことについて、文学と神学の修士でありこの地の神学正教授である司祭マルティン・ルターの司会で、ヴィッテンベルクにて討論を行いたい。

これに参加して直接見解を述べることが不可能であれば、その場にいなくても書面で参加してほしいと願う。

われらの主イエス・キリストの名によって。アーメン」

この前書きからも分かるように、ルターは直接問題点を民衆に訴えたわけではないのです。

そもそもラテン語は、知識層の使うものであり、一般庶民など民衆は聖書すら読むことができませんでした。

だから、贖宥状についても、「カトリック教会がいうならば……」と疑問を挟む余地はなかったのです。

厳密に言うと、ドイツ語訳聖書もあるにはあったのですが、広くは読まれていませんでした。

ドイツ語訳聖書が広く読まれるようになったのは、この一件の後にルターがドイツ語の聖書を訳し直して普及したからです。

また、この「95か条の論題」についても、ドイツ語に翻訳されてから広く知られることになります。

「95か条の論題」には何が書かれているのか

95か条の論題を貼り出すルター

では、「95か条の論題」にはどのようなことが記されていたのでしょう。

95の論題全てを扱うわけにはいかないので、ここでは代表的な2点を紹介します。

・論題27(贖宥状の販売を批判していると考えられる文章)

「Hominem praedicant, qui statim ut iactus nummus in cistam tinnierit evolare dicunt animam.」

「『お金が箱に投げ入れられチャリンと音を立てればすぐに魂が(煉獄)から飛び去るのだ』と語る人たちは、 (神の教えでなく)人間的な教えを宣(の)べ伝えている」

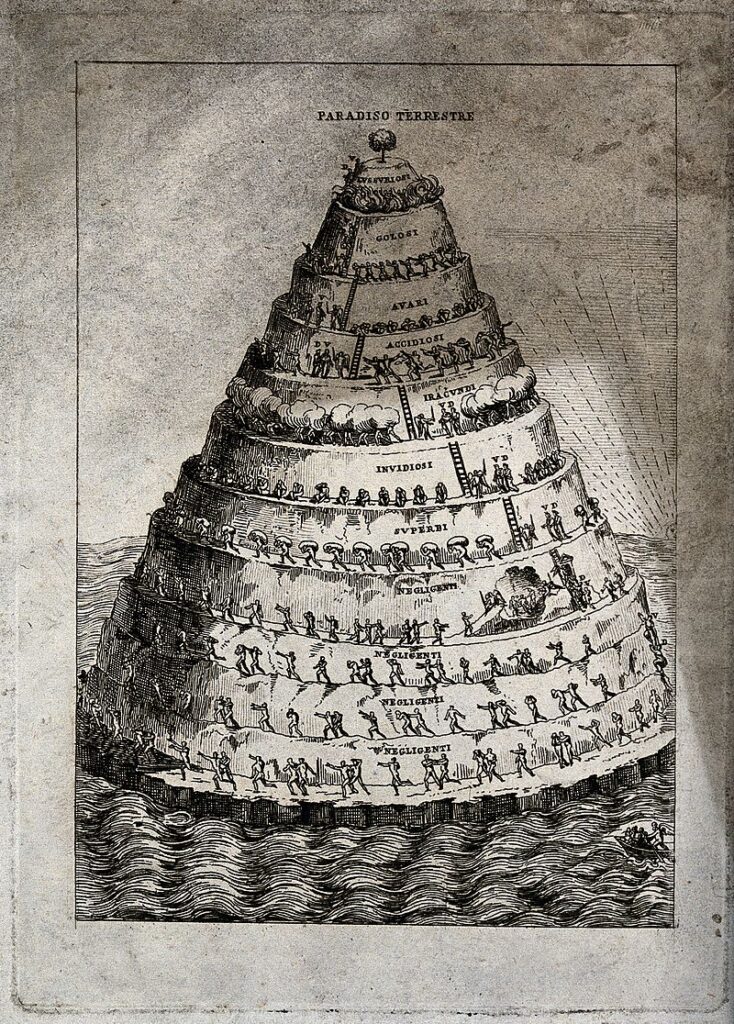

煉獄というのはカトリックにおいて想定されている世界で、そこでは罪の償いがまだ終わっていない死者の霊魂が天国(至福の状態)に導かれるまで、残っている償いを果たすために苦しみの中に置かれると考えられています。

煉獄の山

有状が売られていた当時は、一般の人々は死んだら魂はまずは煉獄で苦しみを受けることになると恐れていました。

その恐怖から逃れるために一部の人は、「贖宥状を買えば罪の償いをしなくて済みますよ」と説く説教師の口車に乗せられ、贖宥状を購入するようになったと考えられます。

「95か条の論題」の主な問題提起が贖宥状の販売にあることが強く読み取れる文章です。

また、この「95か条の論題」で直接的に批判されたのは教皇ではなく、履宥状で罰が免じられると説く聖職者です。

・論題42(聖職者に対する批判)

Docendi sunt christiani, quod Papae mens non est, redemptionem veniarum ulla ex parte comparandam se operibus misericordiae.

「キリスト教徒たちは、教皇は『お金で許しを買うことと憐れみの行いは全く別物である』と考えていると教えられるべきである」

もちろん裏に教皇を批判したいという気持ちがあったと想像できなくはないですが、少なくとも「95か条の論題」を読む限りではルターは教皇を直接相手にしたかったのではないことが読みとれます。

敬虔な信者であったルターは、教皇に象徴されるようなカトリック教会の体制を潰したいわけではなく、あくまで末端で展開されている教えがおかしいことを主張しているのです。

つまり、この時点でのルターの意図は、あくまでも教会に対する問題提起と見るべきであり、組織を健全化したいという思いがあったととるべきだと思います。

ところが、このルターの行動は結果的に旧体制側を怒らせてしまい、 教会の権威と対決することになりました。

実質死刑宣告に近い破門まで宣告されてしまい、これを機にルターを擁護する派閥なども生まれ、“プロテスタント”が誕生することになるのです。

〜引用&要約ここまで〜

時の政治や道徳観を司った“宗教”という価値観が、お金儲けに走ってしまった例ですね。

聖書の内容がラテン語で書かれていたということから、ある程度教育にお金をかけられる人や聖職者などでないと、記されている内容を把握できなかったということも面白い点ですね。

だからこそ、聖書の教えを伝えてくれる司祭などに需要があったり尊敬されたことでしょう。

ルターと宗教改革については以下にまとめているので、歴史の背景をのぞきたい方はどうぞ!

↓

コメント