【前回記事】

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

今回のテーマは、“クリスマスソングとラテン語”についてです。

クリスマスソングとラテン語

〜引用&要約〜

日本においてキリスト教の信者は全人口の数パーセントかいませんが、クリスマスやイースターなどキリスト教のイベントを取り入れている不思議な国です。

サンタクロースやツリーの飾り、プレゼントの贈り合いなどは誰しも行ったことがある行事だと思います。

今回はそんなクリスマスについてのラテン語のについて、本書からまとめていきます。

「グロリア・イン・エクセルシス・デオ」というラテン語のフレーズをご存じでしょうか。

クリスマスの時期になると街中やCMなどでよくこのフレーズを耳にします。

この歌詞が含まれる歌は、カトリックでは「あめのみつかいの」、プロテスタントだと「荒野の果てに」という題名のついた聖歌です。

日本語訳で歌われる際も、「グロリア・イン・エクセルシ ス・デオ」の部分は、フランス語の原曲同様、ラテン語のまま歌われています。

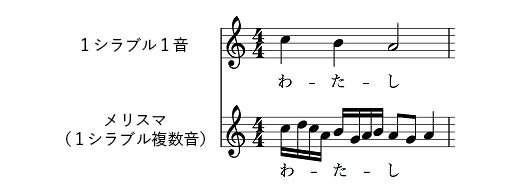

ちなみに、この歌ではgloriaのgloという音節に多くの音符があてられています。

このような1音節に複数の音階を含む多くの音符をあてる旋律法を、専門用語で「メリスマ」と言います。

音楽の小部屋 より

語源は古典ギリシャ語の“mélisma”で、「歌・旋律」と訳されます。

ラテン語「グロリア・イン・エクセルシス・デオ」を解説します。

gloriaは「栄光」、in excelsisは「高きところに」、Deo は「神にとって」という意味になります。

“excelsis”は、古代ローマ時代の発音では「エクスケルシース」で、「エクセルシス」と読むのは後の時代のラテン語の発音です。

このフレーズは「新約聖書」内の「ルカによる福音書」の2章14節が元になっています。

「いと高き所には栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。」 (ルカによる福音書2章14節 新共同訳より)

このフレーズは天使と天の大軍が、神を賛美して言ったものです。

ここに登場する天使は、イエス・キリストがベツレヘム(ダビデの町)で誕生した際に、ベツレヘムの近くで羊の群れの番をしていた羊飼いたちの前に現れたと福音書に書かれています。

聖書には続けてこう記されています。

「暗く寂しい夜、凍える寒さに耐えながら、野犬や羊泥棒に注意を払い、羊飼い達は夜通し羊の群れの番をしていました。

彼らには安らぐ家もフカフカのベッドもありません。仕事柄あちこちを行きめぐる羊飼いは邪魔者扱い、住民の対象からさえ外されていました。

礼拝に出ることも、定められた戒めも十分には守れない彼らは宗教的には「罪人」とみなされて差別されました。

それは羊飼い達にとって何より辛く、悲しく、悔しいことでした。

そんな羊飼い達にその夜、主の天使が現れ、彼らの周りを主の栄光がまばゆく照らしました。

それは羊達の小さな命を守るために働いている彼らを暗闇の中から映し出し、決して罪人ではない、御心にかなう者だと祝福し、世界の民全体に与えられる大きな喜びを告げるためでした。

そのために「今日、ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになった」と天使は伝えました。羊飼い達はどんなに嬉しかったことでしょう。」

そしてその天使は、ダビデの町にて救いの主が生まれたことを羊飼いたちに告げ、話し終わったら突然、天の大軍が加わり、神を賛美して先ほどの言葉を発したのです。

これで、このフレーズがクリスマスの歌に入っているのも 納得できるのではないでしょうか。

つまり、イエスの誕生の際に言われた言葉なので、クリスマスにぴったりなのです。

グロリア・イン・エクセルシス・デオ

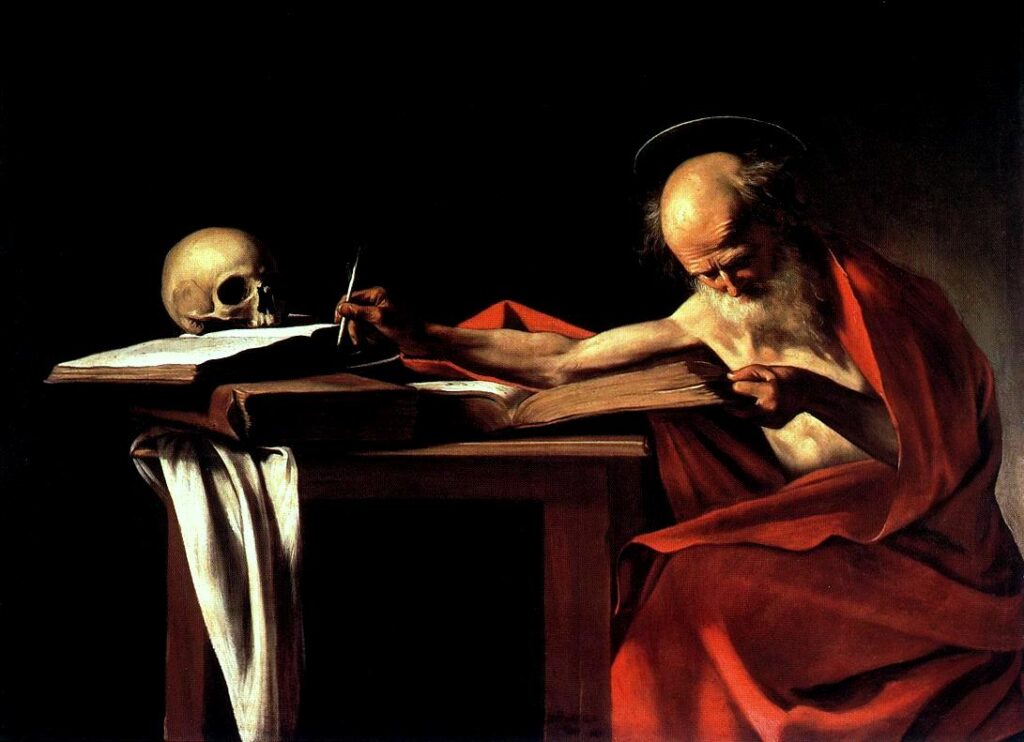

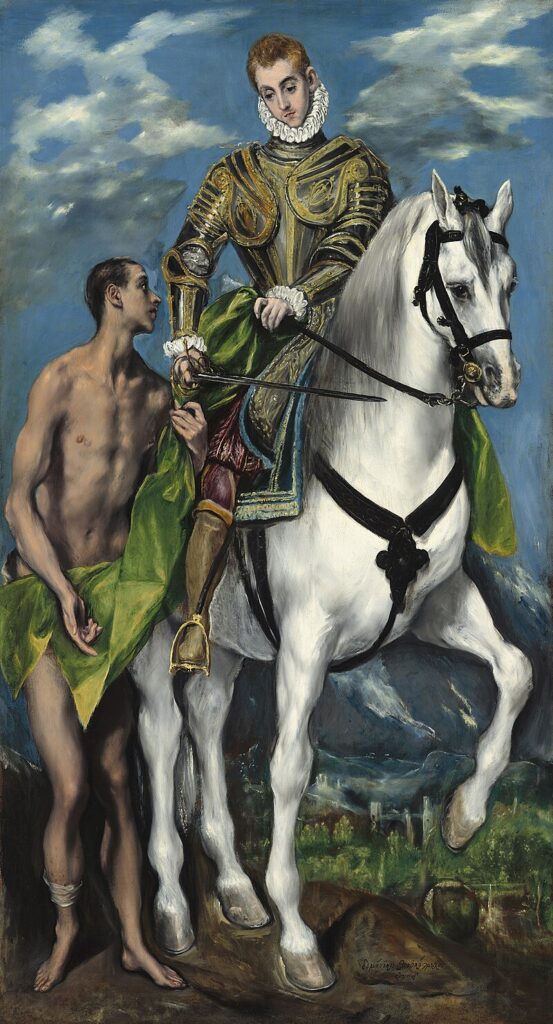

カラヴァッジョ作「ウルガタ(古ラテン語聖書)を執筆する聖ヒエロニムス」

ところで、「グロリア・イン・エクセルシス・デオ」には、 ラテン語のマニアックな問題が絡んでいます。

中世ヨーロッパで広く使われた、ヒエロニムスによるラテン語訳聖書(ウルガタ)を見ると、該当部分のラテン語訳は「Gloria in altissimis Deo」となっています。

つまり“excelsis”が“altissimis”になっているのです。

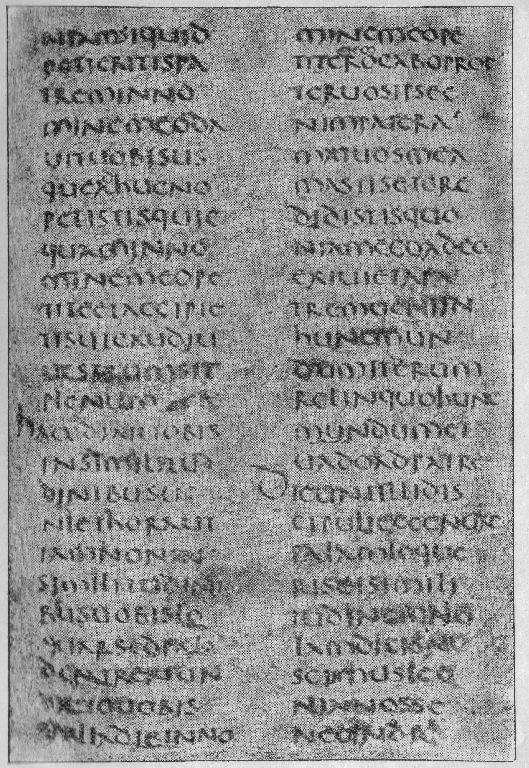

excelsisを採用した訳は、ウルガータよりも古い、いわゆる古ラテン語訳聖書(Vetus Latina)に確認できます。

古ラテン語訳聖書(Vetus Latina)の一部

altissimisとexcelsisを訳し分けるとすると、altissimis は「いと高きところに」、excelsisは「全く高きところに」です。

ここで理解しておけばいいのは、altissimisが最上級の形ということです。

原文のコイネーギシャ語ではhupsístoisと書かれており、これは形容詞の最上級を表すため、本来は最上級であることを反映させているaltissimis の方が、元のギリシャ語の文法に忠実な訳語であると言えそうです。

時代を経てaltissimisとexcelsisの訳の微妙な違いが生まれたのですね。

これもまた、言語が生きて成長しているように感じる例です。

〜引用&要約ここまで〜

クリスマスにもこんなラテン語が隠れていたのですね。

クリスマスソングなどの中身について、普段はほとんど意識することはありませんでしたが、聖書の内容なども踏まえてみると、キリストの誕生を祝う日ということに納得がいきます。

日本人にとってはただの一イベントでしかない場合がほとんどですが、グローバル化が進む昨今ではた知識も必要になっていくのだろうなぁと感じます。

コメント