の続き…。

以前の記事ではプラトンの人生について大まかにまとめていきました。

この記事ではいよいよ彼の哲学や考え方に触れていきます。

イデア論

プラトンはその人生の中で独自の哲学観を作り上げてきました。

その代表的なものがイデアという概念や、そこから考えられた洞窟の比喩です。

【イデア(イデア論)】

イデアとは、この世界の理の外に“イデア”が存在していて、この世界はイデアの一部を表しているに過ぎないという考え方です。

プラトンの考えるイデアは永遠不変のもので、例えば三角のイデアは三角という以外に特徴はありません。

今この世界にある三角のものは、“三角のイデアの一部を限定的に模倣してるに過ぎない”というのが彼の考えです。

また彼は、

「生きるということは、イデアを思い出しているに過ぎない」

と主張しました。

私たち人間の魂は、肉体が存在するはるか以前から世界の理の外に存在していて、そこでイデアというものを知っていました。

肉体を持って生まれることで“イデアを知っていた”という認識が消え、生きていく中で色々なイデアの片鱗に触れることで、本来覚えていたイデアを思い出しているに過ぎないと考えたのです。

【洞窟の比喩】

「人間は、地下にある洞窟で生活しているようなものである。」

「その洞窟は、入り口の奥行が長く、そこから光が洞窟の幅いっぱいに奥まで差し込んでいる。」

「そこに住む人々は、子どものころから足と首を縛られ固定されており、正面しか見ることがきない。」

ーーーーープラトン『国家』より

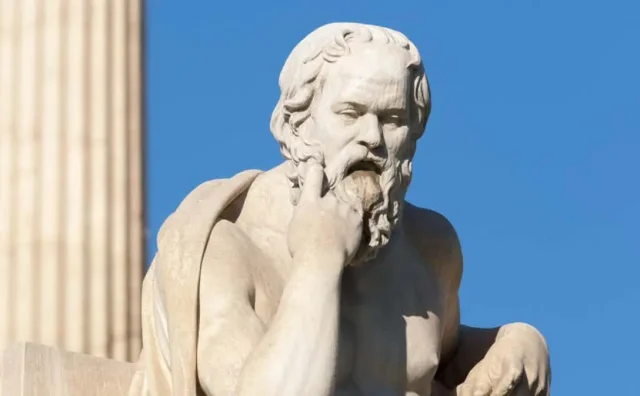

プラトンは自身が著した『国家』に、師であるソクラテスを登場させています。

『国家』は、ソクラテスと弟子たちの対話形式で描かれています。

その中でソクラテスは、この世界は洞窟に閉じ込められた人々が、壁に映し出された物の影しか見ることができない状況に似ていることを説明しています。

洞窟に閉じ込められた人というのが、世界に大勢いる“無知な人々”を表しています。

この無知な人々は、語感で認識できる色や形、音などの仮の姿しか見えていません。

もし洞窟を抜けることができたならば、この無知な人々は世界の明るさに目を閉じずにはいられないでしょう。

そして物事の本当の姿に戸惑うかもしれません。

やがて洞窟にいたころの限られた世界しか知らない人々や知らなかった自分を哀れむでしょう。

洞窟に残った人々に、外の世界の真実を伝えようものなら、こいつは頭がおかしくなったと、受け入れてもらうことは非常に難しいかもしれません。

プラトンはこのように、目で見たり肌で感じたりすること以外に真実があるのではないかと考えたのです。

西洋哲学の歴史とはプラトンへの注釈に過ぎない。

自分たちが見ている影の正体は何なのか…

この洞窟の外にある真実は何なのか…

そもそもそれを見ている自分とは何なのか…

プラトンの登場以降、真の姿を探求する“哲学”が発展し、知の爆発や科学にまで発展していきます。

イギリスの哲学者アルフレッド・ノース・ホワイトヘッッドは「西洋哲学の歴史とはプラトンへの注釈に過ぎない」とまで言いました。

一哲学者の考えではありますが、プラトンは後世の哲学者にもこう思わせるほど、哲学に人生をかけ仕上げていった人物だったのです。

コメント