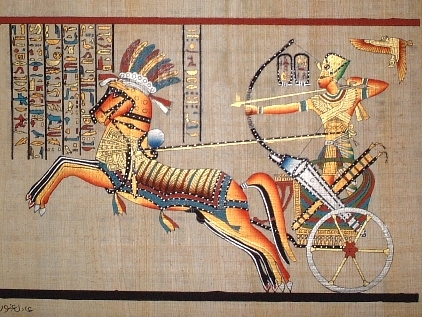

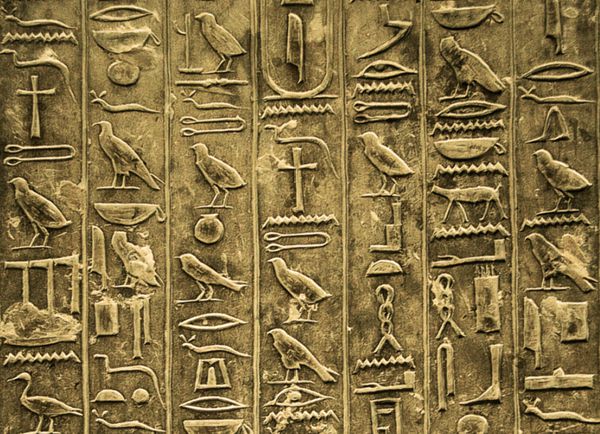

神話

神話

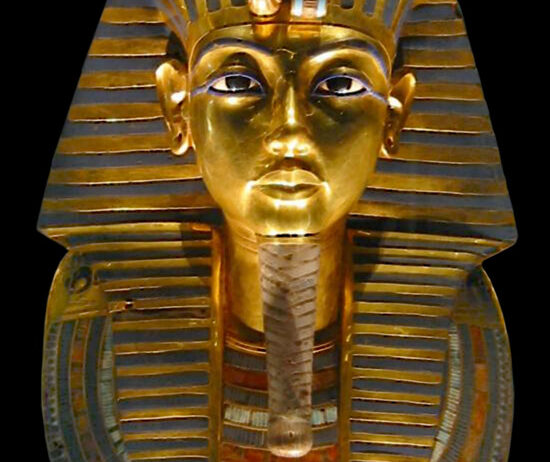

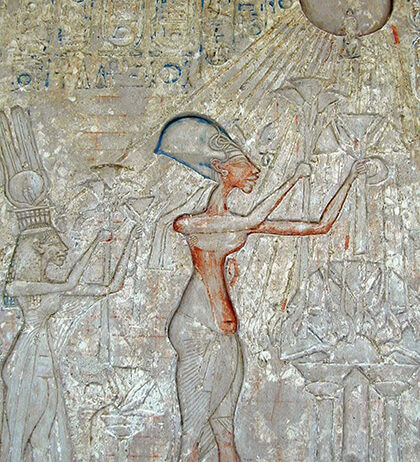

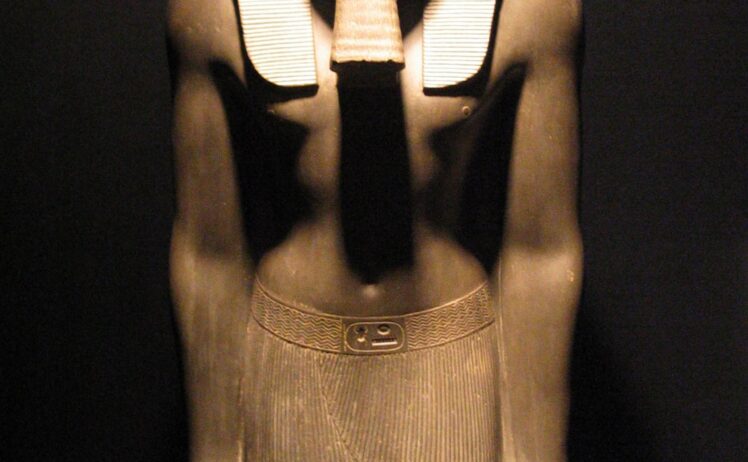

【記事まとめ】エジプトの神々と死生観

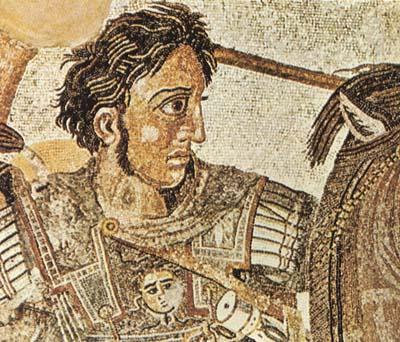

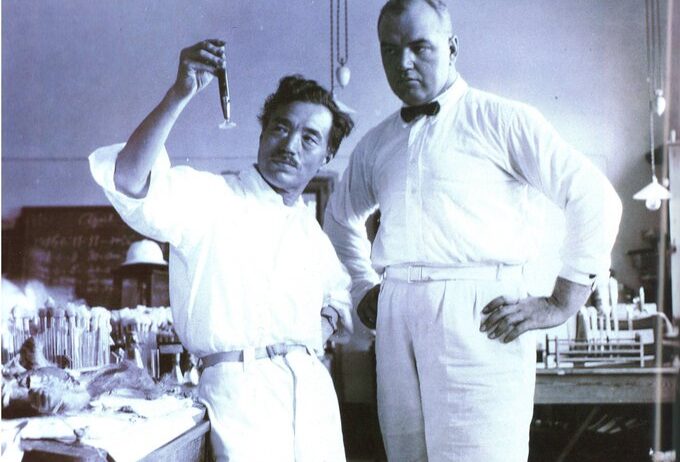

歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

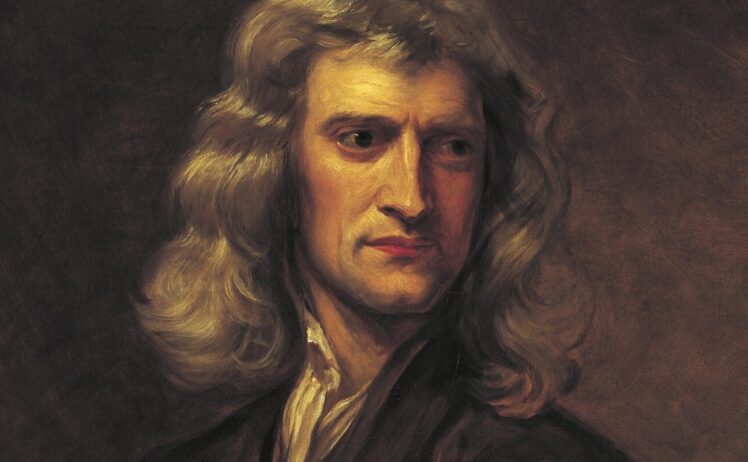

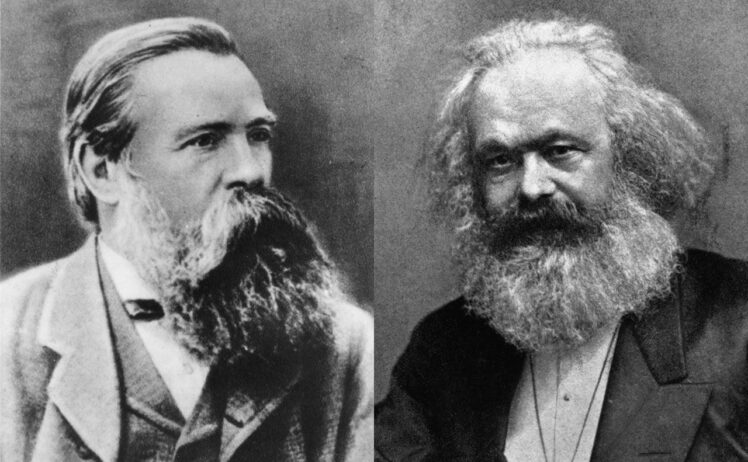

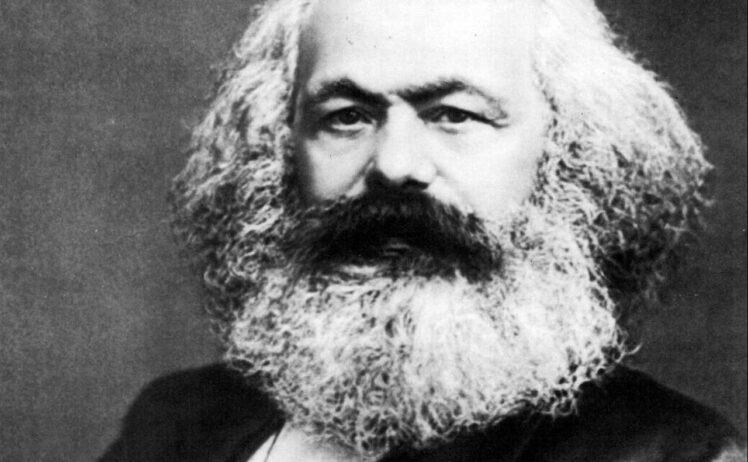

歴史  哲学

哲学  哲学

哲学  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

歴史  歴史

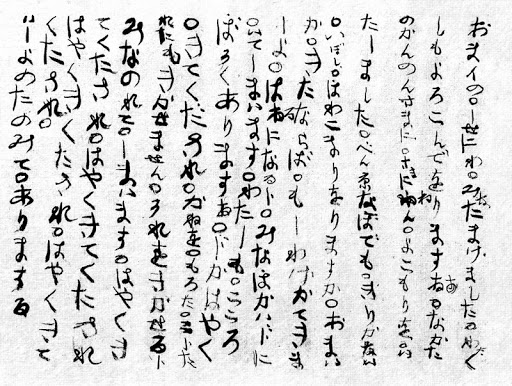

歴史