医療従事者の多くは、がんの患者がしばしば深刻な無気力感に苛まれている状態を目にすることが多いといいます。

しかしこの現象は、「死に繋がる病気を抱えているのだから、気分も落ち込んで当然だろう」という短絡的な考え方ではないことが、ワシントン大学の研究で明らかになってきました。

今回の記事テーマとしてまとめていきます。

参考記事)

・Cancer’s Devastating Effect on a Brain Circuit Could Destroy Will(2025/04/11)

参考研究)

・A neuroimmune circuit mediates cancer cachexia-associated apathy

研究の背景:がん悪液質と無気力

がんの進行にともなって多くの患者が陥る状態に、「がん悪液質(cachexia)」という症候群があります。

これは、どれほど十分な栄養を摂っていても、筋肉が急速に減少し、極度に痩せ細ってしまう現象で、進行がん患者の約80%にみられると報告されています。(厚生労働省 「がん性悪液質の概念と最近の動向」より)

この症状の特徴のひとつに、「これまで好きだったことにまったく興味が持てなくなる」「日常の些細なことさえ億劫に感じる」といった、深い“無気力(アパシー)”があります。

これまでは、多くの医師がこの無気力を「身体が衰弱したことによる自然な心理的反応」と捉えてきました。

しかし、ワシントン大学の神経科学・精神医学教授であるAdam Kepecs氏らの研究チームは、そうした考え方に疑問を抱きました。

「もし、無気力ががんの副次的な結果ではなく、がんそのものが脳に働きかけて引き起こす現象だとしたら?」

この問いに答えるため、彼らは動物実験を通じて、がんがどのように脳の神経活動を変化させ、動機や意欲に影響を及ぼすのかを徹底的に調べました。

炎症が脳の「やる気スイッチ」を切る

研究チームは、がん性悪液質のマウスモデルを用い、がんが進行する過程で脳内のどの部位が、どのように変化するのかを細胞レベルで可視化する手法を取りました。

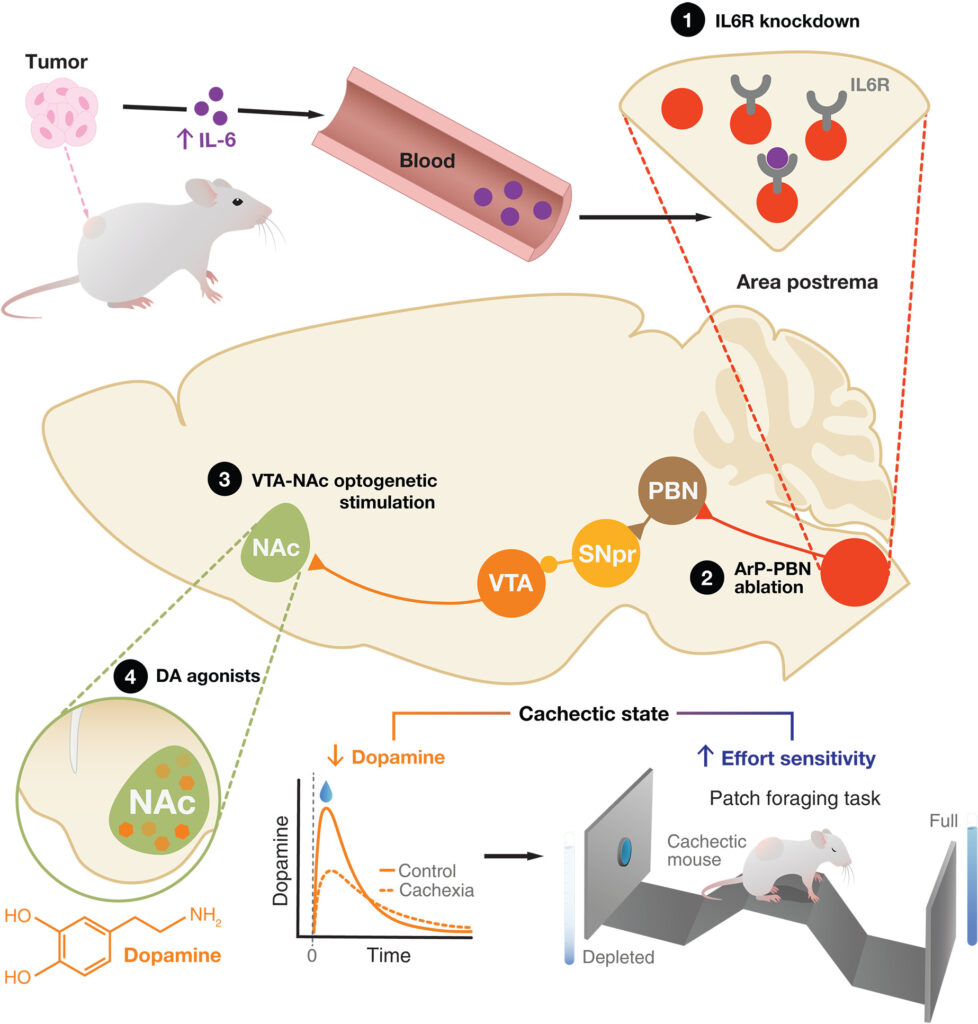

その結果、がん細胞が体内で放出するサイトカイン(主に免疫系細胞から分泌されるタンパク質)と呼ばれる炎症性分子が、血流に乗って脳へ届き、特定の部位であるarea postrema(延髄の後部領域)に作用することが明らかになりました。

このarea postremaは、通常の脳部位とは異なり、血液脳関門(blood-brain barrier)が存在しないため、血中の物質に直接アクセスできる「炎症センサー」のような役割を果たしているのです。

ここが炎症性サイトカインを感知すると、脳内のネットワークに電気的な信号が伝達され、「やる気」や「報酬追求」に深く関わる部位であるnucleus accumbens(側坐核)におけるドーパミンの放出が抑制されることが確認されました。

ドーパミンは単なる「快楽ホルモン」ではなく、「目標に向かって努力する意欲」や「報酬を得るためのエネルギー投入の意思決定」に不可欠な神経伝達物質です。

がんがこの回路に介入することで、患者は「報われるはずの努力さえ、どうでもよく感じる」状態に陥ってしまうのです。

行動実験で示された「やる気の崩壊」

Kepecs氏らは、こうした脳内変化が具体的に行動にどう反映されるのかを検証するため、行動経済学の原理を応用した二つの実験課題をマウスに与えました。

1つ目は、「餌を得るために鼻でボタンを押す」というタスクで、餌を得るごとに必要な動作回数が増えていく設計です。

2つ目は、「水が減っていく2つの水飲み場を交互に行き来する」という課題で、一つ目よりも多くの行動力が求められるよう工夫されています。

がんが進行しているマウスは、「簡単な報酬」には反応するものの、少しでも負荷のかかる作業になるとすぐに諦めるという傾向が明確に表れました。

同時に、ドーパミン濃度のリアルタイムモニタリングにおいても、努力の放棄に比例してドーパミンが著しく減少していく様子が観察されました。

この結果は、がんが身体だけでなく脳内の報酬系回路そのものに影響を与え、努力を「割に合わない」と判断させるよう誘導していることを意味しています。

がんが進行していても、「意欲」は回復できる可能性

最も希望を感じさせる成果は、がんによる無気力が「不可逆的」ではないということが証明された点にあります。

研究チームは以下のような方法で、がん悪液質に陥ったマウスの「やる気」を回復させることに成功しました。

• area postremaの「炎症感知神経細胞」を遺伝子操作で無効化する

• ドーパミンを直接的に刺激して分泌を促す

• 特定のサイトカインをブロックする薬剤を投与する(既存の関節リウマチ治療薬に類似)

驚くべきことに、がんそのものは進行を続けていても、これらの介入によってマウスは再び意欲的に課題に取り組むようになったのです。

つまり、「意欲の低下」は不可避ではなく、神経回路を調整することで回復できる可能性があるということを意味します。

無気力を捉え直す:心と身体の境界線を越えて

この発見は、がんだけでなく、自己免疫疾患(例:関節リウマチ)や慢性炎症性疾患、感染症、うつ病などに伴うアパシー(無気力)にも応用可能な示唆を含んでいます。

もともとこのような無気力反応は、人類の進化の過程で「急性感染症から回復するためにエネルギーを温存する」ための仕組みとして機能していた可能性があります。

しかし現代社会において、慢性的な炎症が長期に続く状況では、この仕組みがむしろ有害に働き、患者のQOL(生活の質)を著しく低下させてしまっているのです

Kepecs氏らの研究は、「心」と「身体」の区分がいかに人工的であるかを浮き彫りにしています。

がんは身体だけでなく、心や意欲、行動すらも直接的に操作しうるという事実が、今回の研究によって証明されたと言えるでしょう。

まとめ

・進行がんによる無気力は、がん細胞が脳内の炎症センサーを刺激し、ドーパミンを抑制することで引き起こされる可能性がある

・努力や意欲の喪失は脳内の神経回路の変化によるものであり、薬物や遺伝子操作によって回復が可能

・このメカニズムはがんに限らず、うつ病や慢性炎症性疾患など、他の多くの病態に共通している可能性がある

コメント