英国の国民的健康研究プロジェクト「Our Future Health」のデータを用いた大規模研究により、慢性的な炎症性疾患を抱える人は、そうでない人と比べて、抑うつや不安、双極性障害といった感情障害を経験するリスクが明確に高いことが示されました。

エディンバラ大学によって行われたこの研究は、1,560,000人を超える成人の健康データを解析し、自己免疫疾患(関節リウマチ、クローン病、潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデス、多発性硬化症など)を持つ人と、それらを持たない人との間で、精神的な健康状態にどのような違いがあるのかを明らかにしたものです。

その結果、リスクは最大で1.86倍に達し、特に女性においてその傾向が顕著であることも分かりました。

以下に研究の内容をまとめます。

参考研究)

・Affective disorders and chronic inflammatory conditions: analysis of 1.5 million participants in Our Future Health(2025/06/10)

研究の背景──なぜ慢性炎症が心に影響を与えるのか?

慢性的な全身性炎症が精神疾患の発症と関連しているという仮説は、過去の数多くの研究で支持されてきました。

血中CRP(C反応性タンパク:CRP)やサイトカイン(インターロイキン-6:IL-6など)といった炎症マーカーの上昇が、うつ病などの発症と相関するという知見もあります。

このような背景のもと、本研究では自己免疫疾患を「慢性炎症の指標」として捉え、それらを持つ人々における感情障害の有病率を分析しました。

本研究では、6つの自己免疫疾患(関節リウマチ、バセドウ病、炎症性腸疾患、ループス、多発性硬化症、乾癬)のうち、少なくとも1つを持つ参加者を「自己免疫疾患」に分類しました。

対象者は自己申告によって「過去に医師から診断されたことがある」と答えた人々で、感情障害の診断歴および現在の抑うつ・不安症状についても自己報告に基づいて評価しています。

研究方法

研究では、英国の「Our Future Health」プログラムに登録した22歳以上の成人1,563,155人を対象に解析が行われました。

うち、37,808人が自己免疫疾患を持つ人々で、残りは比較対象となる非疾患群でした。

【評価項目】

• 生涯にわたる感情障害の有病率(抑うつ、双極性障害、不安障害のうちいずれかの自己申告)

• 現在の抑うつ症状:PHQ-9(9項目うつ病質問票)で10点以上

• 現在の不安症状:GAD-7(7項目不安障害質問票)で8点以上

また、統計的な補正として、性別・年齢・人種に加え、社会経済的要因(世帯収入)、親の精神疾患歴、慢性疼痛、社会的孤立(人と会う頻度)なども考慮した分析が行われました。

主な結果──感情障害のリスクは「ほぼ倍」

本研究では、自己免疫疾患を持つ人々が、そうでない人と比べて、一貫して感情障害のリスクが高いことが明らかになりました。

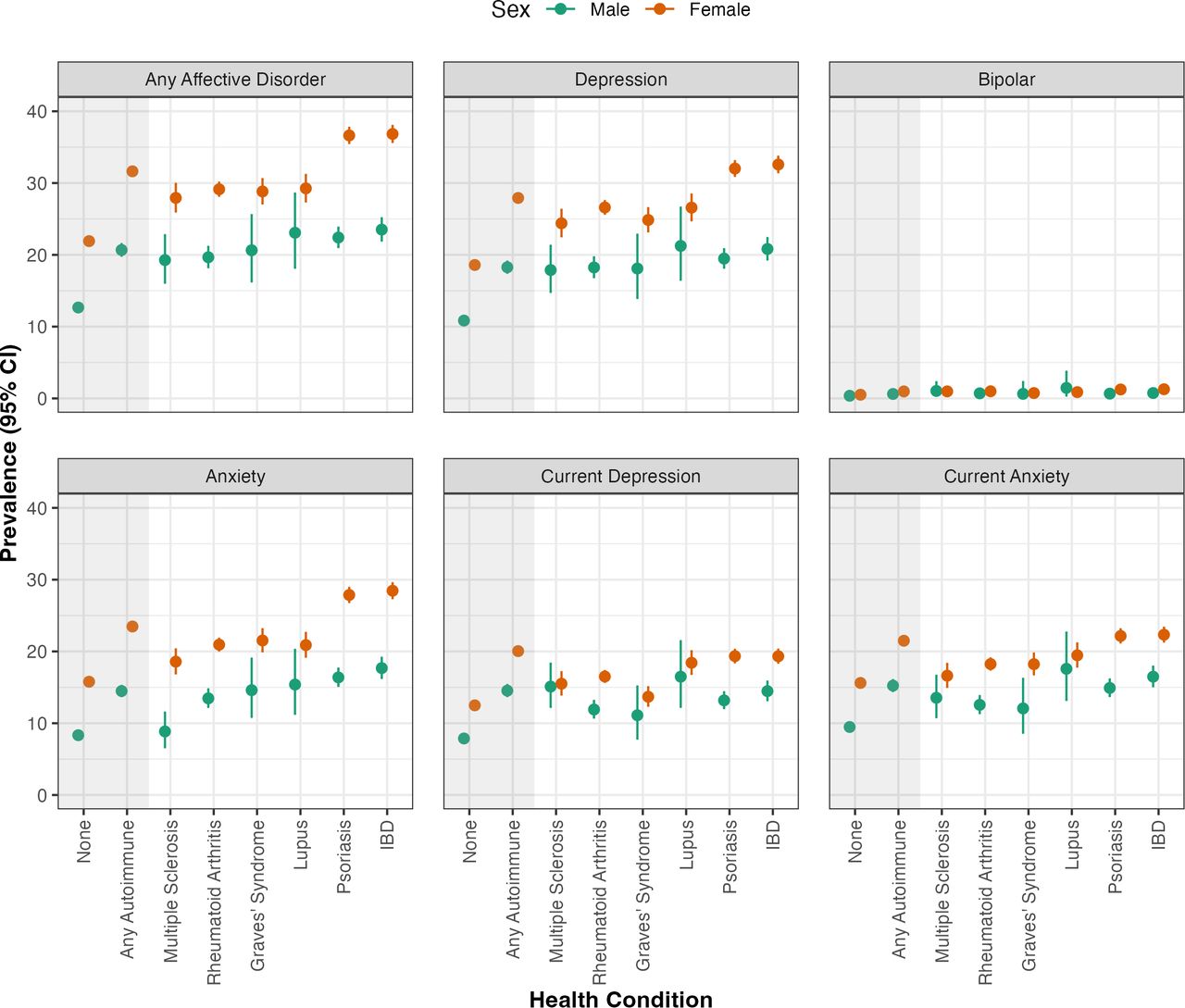

Affective disorders and chronic inflammatory conditions: analysis of 1.5 million participants in Our Future Health 表2より

【生涯有病率(自己申告)】

• 感情障害全体:28.8%(疾患あり)対 17.9%(疾患なし)

• うつ病:25.5% 対 15.1%

• 不安障害:21.2% 対 12.4%

• 双極性障害:0.9% 対 0.5%

【事象の有無を比較した比(オッズ比)】

• 調整なし:OR = 1.86(95%信頼区間 1.82–1.90)

• 年齢・性別・人種で調整:OR = 1.75

• さらに社会経済因子や親の病歴なども調整後:OR = 1.48

つまり、多くの因子を考慮に入れても、感情障害のリスクは依然として48%高いという結果が得られました。

女性に特有の傾向──性差の重要性も示唆

分析の中で特に注目されたのが、女性において感情障害のリスクが著しく高いという点です。

疾患の有無にかかわらず女性の方が有病率は高く、自己免疫疾患を抱える女性では、実に約3人に1人が感情障害を経験しているという結果になりました。

この差について著者らは、ホルモン、免疫系、社会的ストレス要因などの影響が複雑に絡んでいる可能性を指摘していますが、明確な機序は今後の研究課題です。

「関連」はあっても「因果」は未確定

この研究は観察研究であり、「慢性炎症が感情障害を引き起こす」ことを直接証明しているわけではありません。

以下の点に注意が必要です。

• 炎症そのもの(CRPやサイトカインなど)は測定されていない点:自己免疫疾患を炎症の指標として扱っている

• 自己申告によるデータである点:診断の信頼性には限界がある

• 感情障害の診断や重症度、治療状況の詳細は不明な点:現在治療中なのか、過去の軽症エピソードなのかは区別されていない

これらの点から、結果は「関連の存在を示唆するが、因果関係を証明するものではない」と受け止める必要があります。

しかし、本研究は、自己免疫疾患など慢性炎症を伴う病気において、感情障害のスクリーニングが重要であることを強く示唆しています。

特に女性に対しては、心のケアを統合した包括的な治療モデルの構築が求められます。

今後は、炎症マーカーを含む生物学的な追跡調査や、因果関係を検証する縦断的研究が求められます。

医療の現場では、「身体と心はつながっている」という認識をもとに、両面から支援を行うべき時代に入っていると言えるでしょう。

慢性炎症を防ぐには?──食事と運動の実践が鍵

慢性炎症は、感染症とは異なり、目立った症状がなくても長期的に体の内部で静かに進行することがあります。

こうした状態は、自己免疫疾患だけでなく、動脈硬化や糖尿病、認知症、そして今回のような感情障害のリスクをも高めることが知られています。

そのため、日常生活において慢性炎症を抑えるライフスタイルの実践が非常に重要です。特に、食事と運動は、その中心的な要素です。

食事のポイント:抗炎症性食品を意識する

食事における最も基本的な方針は、「炎症を引き起こしやすい食品を避け、抗炎症性のある食品を積極的に摂る」ということです。

【炎症を促進しやすい食品】

• 精製糖・加工糖(例:清涼飲料水、菓子パン、グミ、シロップなど)

• トランス脂肪酸(マーガリン、ショートニング、ファストフード)

• 過剰な加工食品(加工肉、インスタント食品)

• アルコールの多量摂取

これらの食品は、腸内環境を悪化させ、免疫系の過剰反応を引き起こす原因になります。

【身近な抗炎症効果のある食品】

• オメガ3脂肪酸(サバ、イワシなどの青魚)

• 食物繊維が豊富な野菜・果物(特にブロッコリー、ケール、ベリー類)

• 発酵食品(納豆、味噌、糠漬けなど)

• ポリフェノールを含む食材(緑茶、カカオ、コーヒーなど)

特に、腸内細菌叢のバランスを整えるような食品を意識的に摂取することで、免疫系の暴走を防ぎ、全身の炎症レベルの低下や安定化させることが期待されます。

運動の役割:過度でなく「継続」がカギ

運動もまた、炎症を抑えるうえで非常に効果的です。

運動により血流が促進され、抗炎症性サイトカインの分泌が増え、炎症性物質(IL-6やTNF-αなど)の蓄積が抑えられることが知られています。

特に推奨されるのは以下のような運動です。

• 有酸素運動:ウォーキングやサイクリングなどを週150分程度継続する

• 筋力トレーニング:週2回程度の軽度なレジスタンス運動(ダンベル、スクワットなど)

• ストレッチやヨガ:自律神経のバランスを整え、炎症反応を抑える効果が期待されます

重要なのは「やりすぎないこと」です。

マラソンや過負荷の筋力トレーニングなど過度な運動は、逆に免疫力の低下やその他の炎症を引き起こすことが多いため、自分の体力に合った軽~中程度の運動を、無理なく継続することがポイントです。

その他の生活習慣

慢性炎症には、ストレスや睡眠不足も大きく関係しています。ストレスホルモン(コルチゾール)の慢性的な上昇は免疫系を刺激し、体の炎症反応を高めてしまいます。

日々のストレス対策として、瞑想、入浴、趣味の時間などを取り入れることも大切です。

また、質の良い睡眠を確保することで、ホルモンバランスや免疫の働きが安定し、炎症が抑えられます。

就寝前のスマホ使用を控え、決まった時間に寝る習慣づけが推奨されます。

まとめ

・自己免疫疾患など慢性炎症を抱える人は、感情障害の有病率が有意に高く、最大で1.86倍のリスク上昇がみられることが確認された

・女性は特に高リスクであり、今後の臨床的対応では性差を考慮したスクリーニングと支援が重要

・因果関係は未解明であり、炎症の直接的な測定や診断の客観性には課題が残るため、今後の精緻な研究が必要

コメント