「大人になると物覚えが悪くなる」といった言葉はどこかで聞いたことがある文言かと思います。

これまでの研究から、「人間は生涯にわたって新しい脳細胞(ニューロン)を作り出している」ことが分かっており、歳をとっても脳の記憶力や物事の定着に大きな問題はないではないかと考えられています。

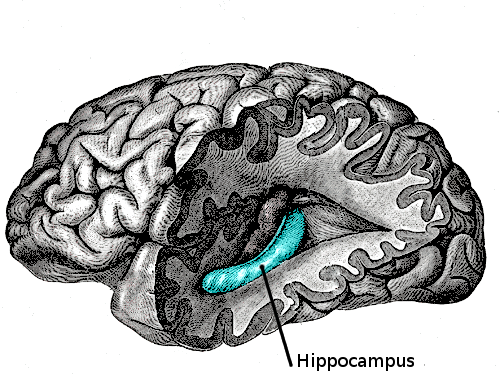

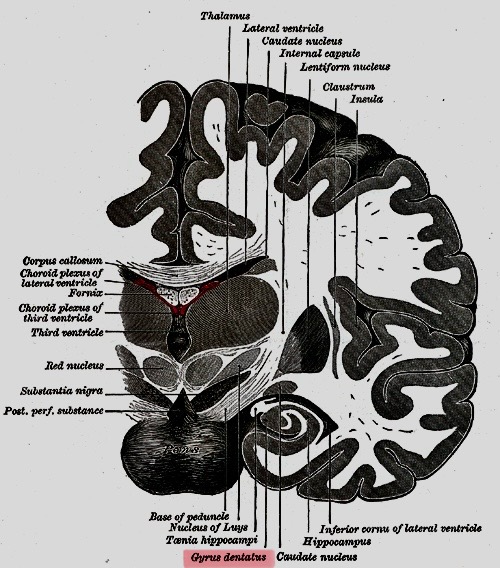

一方、神経新生(neurogenesis)が記憶に関わる特定の脳領域、特に海馬(hippocampus)でも続いているのかどうかについては、研究者の間で長年にわたり議論が続いてきました。

このたび、スウェーデンのカロリンスカ研究所およびチャルマース工科大学の研究チームは、その論争に明確な答えを与える新たな証拠を提示しました。

彼らの研究によると、人間の海馬の一部である「歯状回(dentate gyrus)」では、成人後も新たな神経細胞が形成され続けていることが確認されたのです。

今回のテーマとして、以下に研究の内容をまとめます。

参考記事)

・Brain’s Memory Center Never Stops Making Neurons, Study Confirms(2025/07/07)

参考研究)

・Identification of proliferating neural progenitors in the adult human hippocampus(2025/06/03)

歳をとっても脳は新しい細胞を生み出している

これまでの研究では、神経新生が子ども時代に活発である一方で、成人後も続いているかどうかについては、肯定的な報告と否定的な報告が混在していました。

中には新たなニューロンの存在を示す証拠を見つけながらも、それらの細胞がどこから来たのかまで突き止めることができなかった研究もあります。

今回カロリンスカ研究所らが実施した研究では、RNA解析を用いて、死亡後の脳組織から取得した細胞の性質を詳しく調べました。

解析対象は最大78歳までの人々で、年齢ごとの比較も実施されています。

研究の主導者である分子生物学者Jonas Frisén氏は次のように述べています。

「この発見は、人間の脳がどのように機能し、加齢とともにどう変化していくかという理解において、非常に重要なパズルのピースになる」

神経前駆細胞の存在を確認

研究チームは、海馬の中でも記憶形成・感情制御・学習に深く関わる「歯状回」に着目しました。

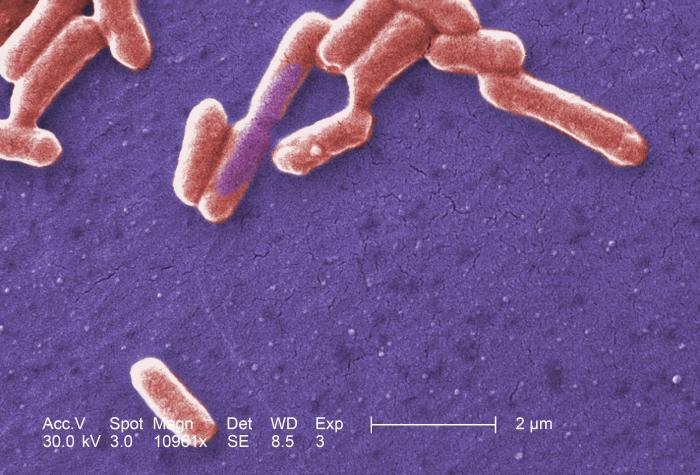

ここで得られたサンプルから、新たな神経細胞の前段階である「神経前駆細胞(neural progenitor cells;以下NPCs)」が活発に機能していることが明らかになりました。

NPCsは、まだ分化していない「幹細胞」のような存在で、そこから新しいニューロンが生まれるとされています。

この研究では、NPCが実際に新たな神経細胞を生み出している証拠が見つかり、しかもそれが成人後も継続していることが確認されました。

さらに興味深いのは、ヒトのNPCと、マウス、ブタ、サルといった動物のNPCの間に共通点が見られたという点です。

これは、動物実験から得られた知見がヒトにも応用可能である可能性を示唆するものであり、今後の研究にとって非常に重要な意味を持ちます。

機械学習を活用し、細胞の成長段階を解析

今回の研究では、機械学習アルゴリズムを用いて、細胞の分化段階を分類しました。

つまり、最初の白紙状態の幹細胞から、未熟な神経細胞へと変化していく過程をデータ的に追跡したのです。

このアプローチによって、過去の研究では不明だった「新しいニューロンがどこから来たのか」という疑問に答えることができました。

Frisén氏は次のように述べています。

「今回、私たちはそれらの細胞の起源を特定することに成功した。これにより、成人の脳でも海馬で新たなニューロンが継続的に形成されていることが確認できた」

神経新生は年齢とともに減少──個人差も存在

研究では、年齢が上がるにつれて神経新生のスピードが全体的に減少することも確認されました。

ただし、すべての人に同じようなペースで減少するわけではなく、個人差が大きいことも明らかになっています。

この個人差は、脳の可塑性(プラスティシティ)、つまり脳が新しい情報を学習・適応する能力にも関係している可能性があります。

学習能力、性格、さらにはアルツハイマー病やうつ病などの疾患リスクにも、この神経新生の違いが関わっている可能性があると考えられています。

ただし、この研究では精神疾患や神経変性疾患との直接的な因果関係については検討しておらず、今後の研究課題であると明記されています。

再生医療への可能性──治療法開発に期待

Frisén氏は、今回の発見が神経変性疾患や精神疾患に対する再生医療の発展に貢献する可能性があることも示唆しています。

実際、神経新生を促進するような治療法が開発されれば、アルツハイマー病やパーキンソン病、うつ病などの治療に大きな革新をもたらすかもしれません。

本研究は、人間の脳がどのように加齢とともに変化し、どのように再生能力を保持しているのかを知る上で、極めて重要な知見を提供していると言えます。

今後のさらなる研究と、それに基づく治療法の発展が待たれます

まとめ

・ヒトの海馬では、成人後も新たなニューロンが形成されていることが確認された

・神経新生の起源細胞(神経前駆細胞)を特定し、個人差の存在も判明

・将来的に、再生医療や神経疾患の治療法開発への応用が期待されている

コメント