デジタル環境したことで、タイパ(タイムパフォーマンス)という言葉が浸透してきた現代。

ポッドキャストや講義動画、はたまた映画などを通常より速い再生速度で視聴・聴取することは、もはや珍しいことではありません。

特に若年層では、1.5倍速や2倍速での視聴が当たり前の習慣になりつつあり、かくいう自分も映画のようなストーリー性のある動画は通常の再生速度で視聴するものの、講義動画などは1.75倍速で再生することが多いです。

アメリカ・カリフォルニア州の学生を対象にしたある調査では、実に89%の学生がオンライン講義を再生速度を変えて視聴していると回答しました。

また、スピード視聴の一般化に関する報道も年々増加しており、こうした視聴習慣は教育現場でも一定の注目を集めています。

確かに、早送りで動画を視聴することにはいくつかの利点があります。

限られた時間でより多くのコンテンツを消化したり、同じ内容を短時間で複数回復習したりすることが可能になります。

とくに学習においては、視聴時間を短縮できれば、その分、知識の定着や問題演習に割ける時間が増えるという利点があります。

さらに、スピード視聴によって注意力が維持されやすくなり、「気が散る」ことを防げるという意見もあります。

しかしながら、こうした利便性の裏に潜む“記憶への影響”という懸念も存在します。

今回はこの問題について、最新のメタ分析の結果と専門家の意見をもとに紹介します。

以下に研究の内容をまとめます。

参考研究)

・Increasing Video Lecture Playback Speed Can Impair Test Performance – a Meta-Analysis(2025/04/08)

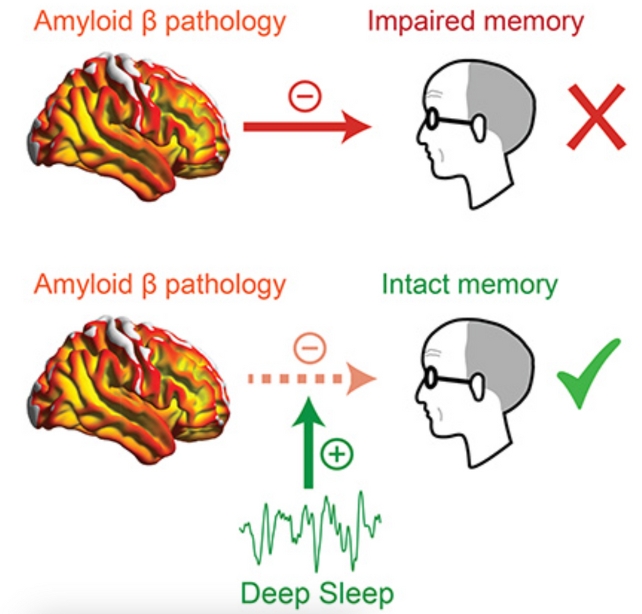

記憶形成には3つの段階がある

人が情報を記憶する際、脳内では「符号化」「保持」「想起」という3つの段階が進行します。

とりわけ最初の段階である「符号化」では、耳から入ってくる音声を瞬時に理解し、文脈に沿って意味づけを行う必要があります。

通常、英語話者の会話速度では1分あたり約150語程度が目安とされています。

日本語ではアナウンサーのが1分間に話す文字数がおよそ300字とされており、漢語・カタカナ語・助詞などを含めると、1分間に現れる単語の平均数2〜3文字とされています。

ここから、文字数300を単語数2で割ると、英語同様に1分あたり約150語程度と考えられます。(この単語数を前提として話を進めます。)

この単語数を2倍(300語/分)や3倍(450語/分)まで上げても、理論的には「意味の把握」は可能だとされています。

ただし、「理解できるかどうか」ではなく、「記憶として定着するかどうか」は別問題です。

ワーキングメモリの限界と情報の“あふれ”

音声情報はまず「ワーキングメモリ(作業記憶)」と呼ばれる脳内の一時記憶装置に保存されます。

この記憶のシステムは、短期間に情報を整理し、長期記憶へと送る中継地点のような役割を果たします。

しかし、このワーキングメモリには処理できる情報量に限界があります。

大量の情報が一気に流れ込むと、その処理能力を超えてしまい、「認知的過負荷(cognitive overload)」が発生します。

その結果、情報の取りこぼしや記憶への定着失敗が起こるのです。

一度に沢山の指示をされると間違えてしまいがちなのはこのためです。

メタ分析が示す「早送り視聴の代償」

今回紹介するメタ分析では、講義動画を用いた24件の学術研究を対象に、再生速度と記憶成績の関係が検証されました。

対象者は無作為に2つのグループに分けられ、1倍速で講義を視聴するグループと、1.25倍〜2.5倍速で講義を視聴するグループとに分類されました。

視聴後、両グループは共通のテストを受け、その得点で記憶の程度を評価されました。

テスト形式には自由記述式と選択肢式の両方が用いられました。

その結果、再生速度が速くなるほど、テスト成績は悪化するという傾向が明確に示されました。

• 1.5倍速までの視聴では、記憶への影響はほぼ変わりない(ごくわずか)

• 2倍速以上になると、記憶成績の低下は中〜大程度に拡大した

ある学生グループの平均得点が75%だった場合、1.5倍速にすると平均スコアは約2ポイント低下し、2.5倍速にすると平均で17ポイントも成績が下がるという結果が見られました。

高齢者への影響はさらに大きい

また、このメタ分析に含まれる一部の研究では、高齢者(61〜94歳)と若年成人(18〜36歳)とで比較が行われました。

結果として、高齢者は早送り視聴による記憶への悪影響が、若年層よりも顕著であることが示されました。

これは、加齢に伴う記憶力の自然な低下を反映している可能性があります。

そのため、高齢者が講義などを視聴する場合には、通常速度あるいは0.75倍など、ゆっくりめの再生が推奨されると考えられます。

こうした結果の一方、「慣れによってスピード視聴の悪影響を克服できるのではないか?」という点も議論されています。

たとえば、若年層の中には日常的に2倍速以上で視聴している人も多く存在し、こうした「経験の蓄積」が、脳の情報処理能力を高め、認知的な負荷に強くなる可能性も考えられます。

しかし、現時点ではこの仮説を裏付ける科学的証拠は存在していません。

したがって、スピード視聴を続けることで脳が慣れるかどうかは未解明なのです。

同様に、高速視聴による脳機能や注意力への長期的影響についても、現在のところ確たるデータは得られていないことにも注意が必要です。

現時点では、2倍速に近いの高速視聴は、記憶の形成という点では短期的に負の影響があるということです。

記憶に悪影響がなくても「楽しさ」は減る?

仮に1.5倍速での視聴が記憶成績に大きく影響しなかったとしても、別の問題が浮上します。

それは、「視聴の満足感」が減少するという点です。

一部の研究では、再生速度が速いほど、視聴による学習の体験が「楽しくない」と感じられる傾向があると報告されています。

これが学習意欲の低下につながり、結果として「後回し」や「先延ばし」といった行動につながるおそれもあります。

一方で、習慣化すれば気にならなくなるという意見もあります。今後の研究により、視聴スタイルと学習効率・脳機能との関係がより明らかになることが期待されます。

まとめ

・早送り視聴は2倍速を超えると記憶への悪影響が顕著になる

・高齢者はスピード視聴の影響を若年層より強く受けやすい

・記憶成績だけでなく、「学びの楽しさ」にも影響する可能性がある

コメント