2020年9月30日、栄養学専門誌Nutrientsに掲載された論文にて、必須ミネラルの一つであるリン(phosphorus)と骨の健康維持や老化プロセスに与える影響に対するレビューが報告されました。

論文は、イェール大学に所属するJuan Serna氏およびClemens Bergwitz氏によって主導され、リンの代謝機構、生理的役割、そして過剰あるいは不足による健康リスクについて、最新の知見を交えて論じられています。

現代の食生活では、ハムやソーセージ、カップラーメンをはじめとする加工食品や砂糖入りの炭酸飲料やその他の清涼飲料水に多く含まれる「無機リン酸塩」の摂取が過剰になりやすい傾向にあります。

それに加え、高齢者や慢性疾患を有する人では、リンの代謝異常による健康リスクが懸念されています。

この物質の代謝バランスは私たちの健康、特に骨密度、腎機能、筋肉量、心血管の健康、さらには寿命そのものに影響を与える可能性があります。

ではこのリン(主に無機リン)が体にどのような影響を与えるのか……。

以下に研究の内容をまとめます。

参考研究)

・Associations of Dietary Calcium and Phosphorus With Vascular and Valvular Calcification: The ARIC Study(2024/05/20)

・Importance of Dietary Phosphorus for Bone Metabolism and Healthy Aging(2020/09/26)

リンの基本的な役割と分布

リンは、私たちの身体においてカルシウムに次いで二番目に多いミネラルです。

体内のリンのうち約85%は骨および歯の中のヒドロキシアパタイト結晶の形で蓄えられています。

これは骨の硬さと構造を支える主要な構成要素であり、残りのリンは細胞内に広く存在しています。

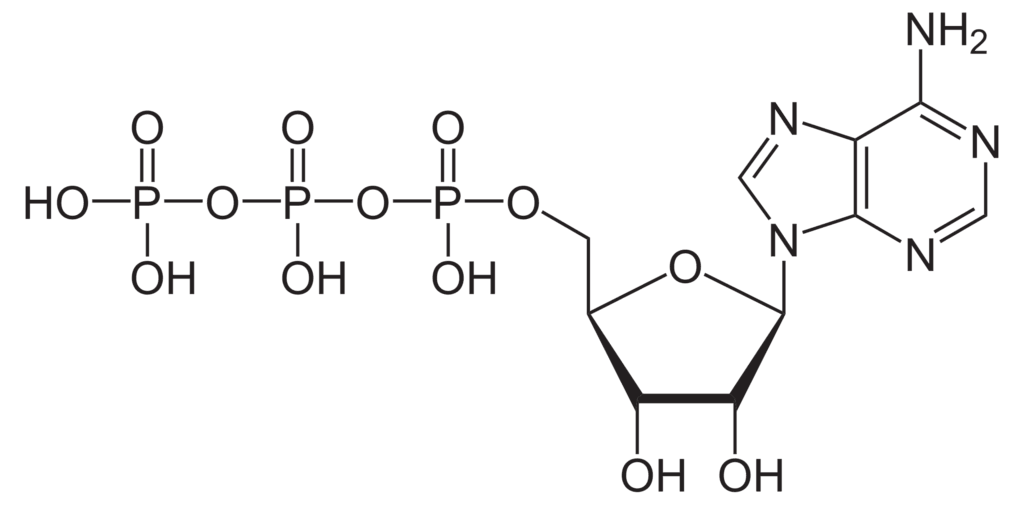

また、エネルギー通貨であるATP(アデノシン3リン酸)の構成やDNAやRNAの骨格構造の形成、リン脂質の合成などに関与しています。

このようにリンは、単なる骨の材料にとどまらず、生命活動の根幹を支える分子の構成要素として不可欠です。

食事で摂取されるリンの多くは、肉類、乳製品、ナッツ類などに含まれており、腸管で効率よく吸収されます。

吸収の主要経路は、以下の2つに分類されます。

・能動輸送

主に小腸に存在するNaPi-IIbというナトリウム依存性リン輸送体を介して行われる

ビタミンDがこの輸送体の発現を促進し、吸収効率を高める

・受動拡散

リン濃度の勾配に応じて、細胞間隙を通じて拡散する

このような仕組みにより、健康な個体ではおよそ60〜70%のリンが吸収されるとされ、加齢や疾患の影響によってこの割合は変動する

リンの恒常性を保つホルモンの働き

リンの血中濃度は極めて厳密に調整されています。

その恒常性を維持するために、次のようなホルモンおよび器官同士の連携プレイが不可欠です。

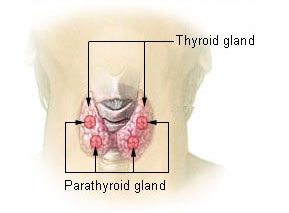

・副甲状腺ホルモン(PTH)

血中カルシウムが低下すると分泌され、腎臓においてリンの再吸収を抑制し、尿中への排泄を促進する

・活性型ビタミンD

腸管におけるリンの吸収を促進し、骨へのカルシウム沈着を助ける

・FGF23(Fibroblast Growth Factor 23)

骨細胞から分泌され、腎臓でのリン再吸収を抑制すると同時に、ビタミンDの活性化を抑える

これらのホルモンのバランスが崩れると、リンの過剰・不足が生じやすくなり、骨疾患や心血管障害のリスクが高まる可能性があります。

リン不足の影響:見落とされやすい危険信号

リン不足(低リン血症)は、主に以下のような状況で発生しやすくなります。

・栄養不良

・慢性アルコール依存

・糖尿病

・長期的な利尿剤使用

・慢性腎疾患

低リン血症は、筋力低下、骨軟化症、免疫機能低下、さらには呼吸不全に至る重篤な症状を引き起こすこともあります。

さらに高齢者では、胃腸の吸収能の低下や食事の偏りから、無自覚なリン不足に陥ることもあるため注意が必要です。

リン過剰のリスク:現代食がもたらす健康課題

現代の食生活では、インスタント食品や加工食品に広く使用される無機リン酸塩の摂取量が増加しています。

これらの添加物は、味の強化や保存性の向上などの目的で使用される一方、自然由来のリンに比べて吸収率が高く、血中リン濃度を急激に上昇させるという特徴があります。

このような「過剰なリン摂取」は老化促進を含め、以下のような様々なリスクを高める可能性が指摘されています。

・動脈硬化の進行

・心血管疾患の増加

・腎機能障害の悪化

・骨石灰化の不均衡

・早期老化の促進

特に腎機能が低下している人では、リンの排泄が困難となるため、過剰なリンの摂取は極めて危険です。

健康な腎機能を持つ人でも、慢性的にリンが高い状態が続くことで、骨代謝の異常が起こりやすくなります。

有機リンと無機リン:注意すべき食品

加えて留意すべき点として、リンの摂取量を単に「総リン量」で語るのではなく、その内訳が有機リンか無機リンかを区別する必要性があります。

肉類や魚、豆類など自然食品に含まれる有機リンは、一般的に腸管での吸収率が30〜60%程度にとどまります。

一方、食品添加物として加工食品に使用される無機リン(リン酸塩)は、そのほとんどが吸収され、90〜100%という極めて高い吸収率を示します。

つまり、同じリン1000mgを摂取したとしても、無機リンからの吸収量は有機リンの2倍近くに達することもあり、過剰摂取による生理的影響も無視できないものとなります。

この違いを考慮すると、加工食品に由来する無機リンの摂取量は、特に注意すべき対象です。

たとえば、一般的な清涼飲料水であるコカ・コーラ(500ml)には、リンが約100mg含まれているとされ、無機リンに換算すると1本あたり約90mg以上が体内に吸収されると推定されます。(Coke Phosphorusより)

また、市販のロースハム100gにはおよそ200〜400mgのリンが含まれており、その大半が添加物由来の無機リンであることから、1食でおよそ180〜360mg程度が実際に体内に取り込まれる可能性があります。(Amount of Phosphorus in Hamより)

さらに、インスタントラーメン1食あたりでも無機リンはおよそ60〜80mg、菓子パン1個でも40〜75mgが含まれているとされ、これらを組み合わせると容易に1日300〜500mg以上の無機リン摂取に達するのです。

健康な腎機能を持つ若年層においては、ある程度の排泄が可能ではあるものの、加齢や慢性疾患により腎機能が低下している場合、過剰なリンの排出が困難となり、血中リン濃度の上昇や血管石灰化、骨密度の減少などにつながります。

健康な成人でも1日に700〜1000mgが推奨量(上限は1日に4000mg)とされており、腎臓に疾患がある場合は、無機リンに関してはさらに厳格な制限が必要とされています。

したがって、リン摂取量の管理においては、食品中の「総リン量」だけでなく、どの程度が吸収されるか=実質的な体内負荷量を考慮した視点が重要になります。

とりわけ、無機リンの摂取源である加工食品や清涼飲料の摂取頻度が高い人は、日常的に「過剰摂取ラインを超えている」可能性が高いため、注意が必要です。

ラベル表示の義務がないため見えづらい栄養素ではありますが、健康的な老化と生活習慣病予防の観点から、無機リンの摂取を減らす意識が今後ますます求められていくでしょう。

今後の研究と臨床応用の展望

論文では、今後の研究課題として次のようなテーマを提起しています。

・遺伝的背景によるリン代謝の個人差

・リンと老化関連疾患(動脈硬化、アルツハイマー病など)との関係

・腸内細菌叢とリン吸収の関連性

・食事性リンの摂取ガイドラインの再評価

これらの課題に取り組むことによって、個々人に最適化されたリンの摂取量や予防医学的な介入が可能になると期待されます。

まとめ

・リンは骨構造、エネルギー代謝、細胞機能に不可欠なミネラルであり、適切な摂取が健康的な老化を支える

・過剰なリン摂取は動脈硬化や心疾患のリスク因子となり、特に加工食品由来の無機リン酸塩の影響には注意が必要

・高齢者や慢性疾患患者においてはリンの代謝が乱れやすく、血清リン濃度のモニタリングと栄養指導が重要

コメント