二型糖尿病は世界的に患者数が急増している慢性疾患であり、今後もその傾向は続くと予測されています。

そんな中、ISGlobal バルセロナグローバルヘルス研究所による研究から、「早い時間に朝食を摂ると、二型糖尿病の予防につながる可能性がある」とする興味深い結果が示されました。

これまで、糖尿病と食事内容の関係は数多く研究されてきましたが、本研究では食事の「質や量」だけでなく、「時間」に焦点を当てることで、より実用的な生活習慣改善のヒントが示されています。

以下に研究の内容をまとめます。

参考記事)

・Eating Early—Not Fasting Late Into the Day—Helped Lower Risk(2023/08/07)

参考研究)

朝食の時間が糖尿病リスクと関係する?──研究の概要と発見

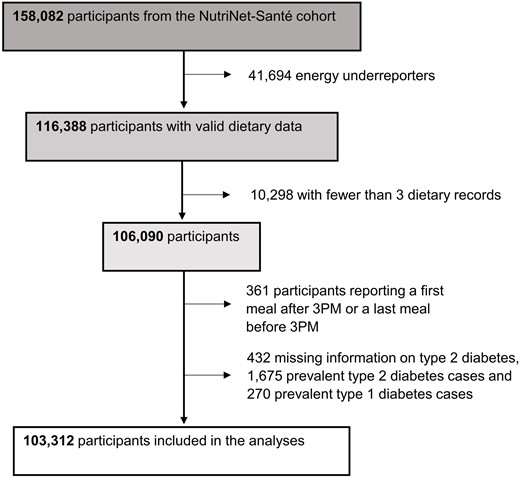

本研究では、フランスの10万人以上の成人(平均年齢約43歳、約8割が女性)を対象にした長期追跡調査が実施されました。

研究開始から2年間、参加者は24時間食事記録を提出し、朝食・夕食の摂取時間、1日の食事回数、夜間の絶食時間(最後の食事から翌日の最初の食事までの間隔)などが詳細に記録されました。

その後、平均7年にわたって追跡が行われ、期間中に963名が2型糖尿病を発症しました。

解析の結果、以下のような関係性が明らかになりました。

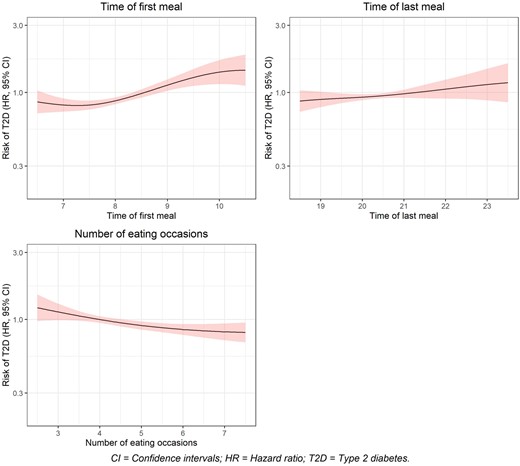

Associations of meal timing, number of eating occasions and night-time fasting duration with incidence of type 2 diabetes in the NutriNet-Santé cohortより • 朝食を午前8時前に摂っていた人は、午前9時以降に摂っていた人に比べて二型糖尿病の発症リスクが有意に低かった(左上)

• 夕食を午後9時以前に済ませていた人も、糖尿病リスクが低い傾向にあった(右上)

• 1日の食事回数が6〜7回と多い人は、2〜3回の人よりも発症リスクがわずかに低かった(左下)

また、「夜間絶食時間」が13時間以上であっても、朝食が遅い時間(たとえば午前10時)だった場合には、糖尿病リスクの低下にはつながらなかったことも報告されています。

つまり、絶食時間そのものよりも、朝の早い時間に最初の食事を摂ることが重要であると示唆されています。

なぜ早い朝食が有効なのか?──体内時計と食事の相互作用

研究を主導したAnna Palomar-Cros博士(公衆衛生学修士・博士)は、今回の研究成果を通じて「食事の時間と体内リズム(概日リズム)の関係が、二型糖尿病リスクと密接に関わっている」と述べています。

一般的に体内時計の話題は睡眠と関連して語られることが多いですが、食事のタイミングもまた、体内リズムに強く影響を与えるのです。

体内時計は光だけでなく、「食事の時間」によってもリセットされます。

そして、このリズムは、血糖値、インスリンの分泌、食欲制御、代謝効率といった生理機能に密接に関わっており、これらは午前中に最も活発になるとされています。

栄養士であり糖尿病ケア専門家であるMia Zhu氏も、「朝起きた直後に食事を摂ることでインスリンが分泌され、血中の糖を細胞内に取り込むプロセスが円滑に進む」と解説しています。

血糖値の急上昇は二型糖尿病の主要因であり、それを防ぐ意味でも起床後の早いタイミングで食事を摂ることは理にかなっているといえます。

インターミッテント・ファスティング(断続的断食)との関係

昨今、食事の回数や時間を制限する「インターミッテント・ファスティング(断続的断食)」が健康・ダイエット法として注目を集めていますが、今回の研究結果は朝食を遅らせるこの手法に警鐘を鳴らす内容とも捉えられます。

特に、「昼近くになってから初めて食事を摂る」という習慣は、二型糖尿病の予防には良い選択ではない可能性があるとPalomar-Cros博士は指摘しています。

絶食時間が長くても、それが朝遅くまで続いてしまうと、かえって代謝への悪影響が懸念されるということです。

食事の内容も重要──質とタイミングの両立が鍵

食事の「時間」が注目される一方で、当然ながら食事の内容=栄養の質も同様に重要です。

Palomar-Cros博士やZhu氏は、以下のような栄養面での工夫も同時に行うことを推奨しています。

• 非でんぷん性の野菜(ピーマン、ブロッコリー、きのこなど)を積極的に摂取

• 果物、全粒穀物(キヌアなど)、脂肪の少ないたんぱく質(鶏肉、豆腐、魚など)を取り入れる

• 砂糖入り飲料や超加工食品、トランス脂肪酸は可能な限り避ける

これらの食習慣の改善と朝食の時間の見直しを組み合わせることで、より実効性の高い二型糖尿病予防が実現できると考えられています。

調査の限界と今後の展望

この研究は大規模で信頼性の高いものである一方で、以下のような注意点も存在します。

• 参加者の約8割が女性であり、性別のバランスが偏っている

• 食事時間が季節や地域によってどう変化するかには今後の研究が必要

• ホルモンや代謝リズムの性差に関するさらなる検証が求められる

こうした点から、Palomar-Cros博士は「今回の研究結果を一般化するには、さらなる研究が必要」と慎重な姿勢も示しています。

しかしながら、朝食のタイミングを見直すことはすぐに実行可能な予防策として、今後広く推奨される可能性があります。

今すぐ始められる二型糖尿病予防のステップ

Zhu氏は、「たとえ朝食を食べる習慣がなかったとしても、まずは少量からでも良いので始めてみることが大切」だと話しています。

私たち日本人で言えば、まずはご飯と味噌汁、最悪は小さめのおにぎりだけでも良いでしょう。

簡単な軽食でも、代謝を活性化させる「第一の食事」として効果的です。

また、朝食習慣と並行して、以下のような運動習慣も有効です。

• 週150分の中程度の有酸素運動

• 週2回の筋力トレーニング

ウォーキング、サイクリング、テニス、水泳、軽いジョギングなど、個々の体力に合わせた運動で構いません。

食事と運動、両面からのアプローチが、糖尿病予防の基本といえます。

まとめ

・朝食を午前8時前に摂ることで、二型糖尿病のリスクが低下する可能性がある

・体内時計と食事のタイミングの連携が代謝に大きく影響を与える

・食事の内容と早朝の食習慣を組み合わせることが、より効果的な糖尿病予防となる

コメント