カラスと言えば、賢い動物に筆頭に挙げられるほど賢い知能を持っていることで有名です。

何の利益につながらないような遊びをしたり、道具を使用して餌を得たりと、カラス科の鳥類が非常に高い知能を持つことは、これまでにも数々の研究によって明らかにされてきました。

そんなカラスですが、ドイツのテュービンゲン大学を中心とする研究チームは、カラスが声に出して数える能力を持っていることを科学的に実証しました。

どうやら視覚や聴覚による合図に応じて、カラスが意図的に決まった回数の鳴き声を発することができるというのです。

これは、ただ数を理解するという能力とは異なり、「目的を持って数を声に出す」という複雑な行動を意味します。

今回は、そんなカラスの知能に迫った研究の紹介です。

参考記事)

・Crows Can Actually Count Out Loud, Amazing New Study Shows(2025/04/23)

参考研究)

・Crows recognize geometric regularity(2025/04/11)

人間以外で初めて確認された「音声による数え上げ」

これまでにも、ミツバチのような一部の動物が数の概念を理解しているとされてきました。

しかし今回の研究のように、意図をもって決まった回数、音声による反応を示すという形での数的表現は、人間以外の動物では前例がありません。

研究を主導したテュービンゲン大学の神経科学者Diana Liao氏は、「特定の数の発声を意図的に行うには、数的能力と発声制御の高度な統合が必要である」と述べています。

このような能力は、数を理解するだけではなく、その数を表現するために発声を制御する必要があるため、非常に高度な認知的プロセスを伴うとされています。

カラスに与えられた課題:1〜4回の発声を指示に応じて行う

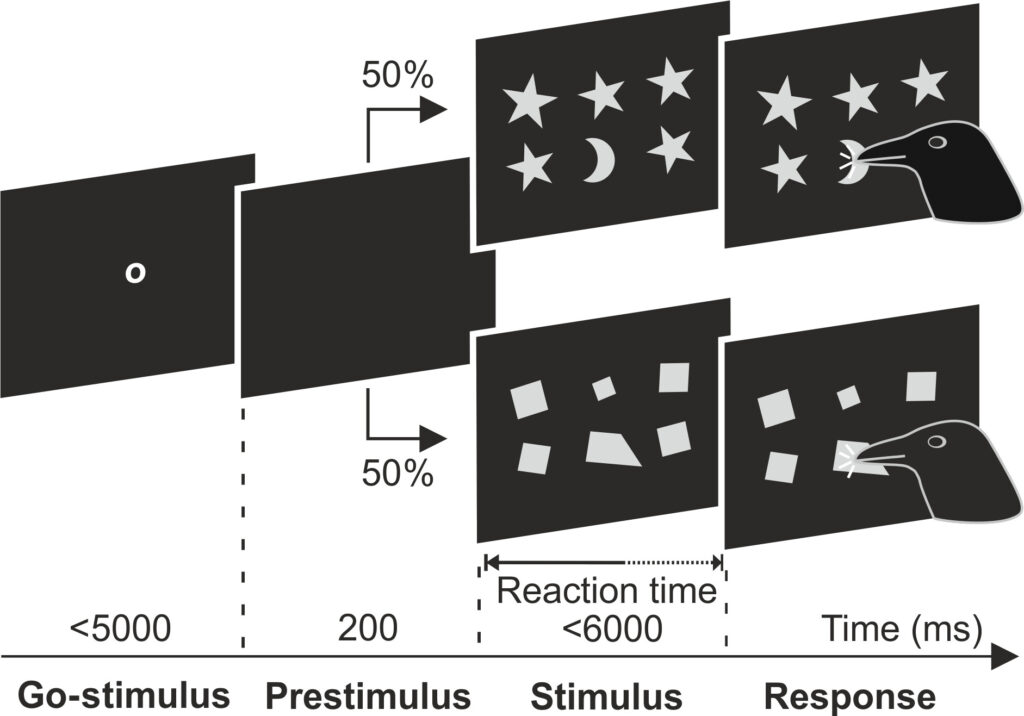

実験では、ミヤマガラス(Carrion crows、学名:Corvus corone)3羽を対象に、研究チームが数週間にわたりトレーニングが行われました。

カラスたちは、視覚的なシンボルや音による合図を受け取ると、その合図に対応した数(1〜4回)の鳴き声を発し、その後ターゲットをつつくことで「完了」を知らせるという行動を学びました。

実験の結果、3羽すべてが高い精度で正確な回数の鳴き声を発することに成功しました。

発声が1回多かったり少なかったりとわずかな誤差は存在しましたが、全体としては意図的かつ柔軟に数の表現ができていたことが確認されています。

このような誤差の出方も非常に興味深く、研究者たちは「人間の幼児が数を学習する初期段階とよく似ている」と指摘しています。

たとえば、幼児が「1、2、3」と数えるかわりに「1、1、4」や「3、10、1」といったように数の順序や語彙を間違えることがありますが、その際も発声の回数は正しいことがあるのです。

今回のカラスの行動は、まさにそれと同じような特徴を持っているそうです。

鳴き声の「順序」によって音声の特徴が変わる

さらに研究者たちは、一連の鳴き声の「最初の鳴き声」が、その後に何回鳴くかという計画に密接に関連していることも突き止めました。

つまり、最初の鳴き声のタイミングや音の質によって、カラス自身が「今回は何回鳴こう」という目標をあらかじめ決めていたということになります。

加えて、鳴き声の一つ一つには、発声順に応じた音響的な違いが見られました。

この点からも、単なる反射的な鳴き声ではなく、計画性と制御性を伴った音声行動であることが明らかになっています。

なぜ「鳴く」ことが難しいのか?

この研究成果が特に驚きを呼んでいる理由の一つが、“鳴く”ことによって行動の整理がついているという点です。

「つつく」「頭を振る」といった行動に比べると、“鳴く”というは行動は、反応速度が遅く制御が難しいことが分かっています。

これは、発声には精密な筋肉の調整が必要とされるためと考えられています。

こうした発声行動を数の認識とともに訓練し、それを実践することができるというのは、カラスの知能の高さを示す証拠でもあります。

このような能力は、野生環境における鳥類のコミュニケーションの新たな可能性を示すものでもあります。

たとえば、シジュウカラが天敵の大きさに応じて「ディー」という音を繰り返す回数を変えることが知られていますが、今回の研究はそれに類似する「意図的な数的発声」の存在を裏付けるかもしれません。

参考)

進化の観点から見た「数える」という行動

研究チームはこの発見を次のように総括しています。

「カラスは、人間と同様に『概算数体系(approximate number system)』を使って、指示された回数の発声を柔軟かつ意図的に行うことができる。この能力は、人間の幼児が『数字』という記号を学ぶ前の段階の数的行動に似ており、記号的な数体系へと進化する前段階の能力である可能性がある」

概算数体系は、人間を含む多くの動物が共有しているとされる「非記号的な数の認識能力」です。

つまり、数という記号そのものは理解していなくても、「おおよそこれくらいの数」という感覚は持っているというものです。

カラスがこの能力を使って、自発的に声に出して数を数えるという行動を示したことは、数的知性の進化において「発声」という手段がどのように関与してきたのかを考察する上でも、極めて貴重な証拠となるでしょう。

まとめ

・カラスは視覚や聴覚の合図に応じて、意図的に決まった回数の鳴き声を発することができると判明

・この行動は人間の幼児が数を学ぶ過程とよく似ており、カラスは計画性と順序性を備えていることが示唆された

・この能力は、鳥類における新たなコミュニケーション手段や、数的認知の進化的背景を解明する手がかりとなる可能性がある

コメント