食生活が私たちの健康に及ぼす影響は、想像以上に深刻です。

人類の死因の約5人に1人が「不適切な食生活」に起因しているという、衝撃的な事実が世界的な研究によって明らかにされました。

この研究は、ワシントン大学 保健指標評価研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation)が主導し、195か国を対象に1990年から2017年までの食生活の影響を体系的に分析した「Global Burden of Disease Study 2017」の一環として実施されたものです。

以下の研究を参考に、食事と健康との関連性をまとめていきます。

参考研究)

なぜ「食事の質」がここまで重要なのか

これまで、喫煙や運動不足、空気汚染などが主要な健康リスクとして知られてきました。

しかし今回の研究では、食生活がそれらと同等、あるいはそれ以上に深刻なリスク要因であることが、明確な数値とともに示されています。

特に注目すべきは、単なるカロリーの過不足だけでなく、「何を食べているか(食品の種類・質)」が生死を分けるという点です。

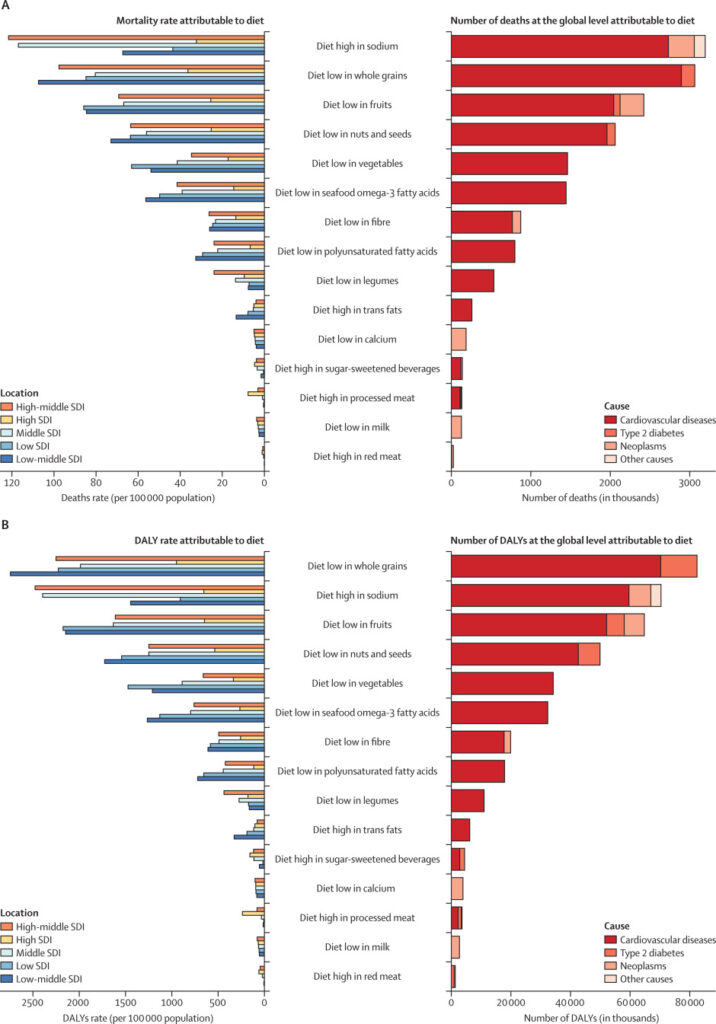

主に、食物繊維や果物、全粒穀物などの健康的な食品の不足、またナトリウムや加工肉、糖分添加飲料などの過剰摂取が、慢性疾患のリスクを著しく高めていることが示されました。

研究対象とされた食事のリスク

本研究では、以下の15の食事関連因子が分析対象となりました。

摂取が「不足」しているとリスクが高まる食品(健康を支える栄養素)

• 果物、野菜、ナッツと種子、全粒穀物、食物繊維、カルシウム、牛乳、オメガ3脂肪酸(魚由来)、不飽和脂肪酸

摂取が「過剰」だとリスクとなる食品(疾患を促進する栄養素)

• ナトリウム(塩分)、赤肉、加工肉、糖分添加飲料、トランス脂肪酸

これらの栄養素の摂取状況と、心血管疾患、二型糖尿病、がんなどとの関連性が、195か国の統計データに基づいて評価されました。

研究で定義された「健康的とされる摂取量の範囲」

• 果物

1日あたり250g(200~300g)

生、冷凍、調理済み、缶詰、またはドライフルーツ、フルーツジュース

(塩漬けまたは漬物を除く)

• 野菜

1日あたり360g(290〜430g)

マメ科植物、塩漬けまたは漬物、ジュース、ナッツ、種子

(ジャガイモやトウモロコシなどのでんぷん質野菜を除く)

• 豆類

1日あたり60g(50~70g)

生、冷凍、調理済み、缶詰、または乾燥マメ科植物

• 全粒穀物

1日あたり125g(100〜150g)

朝食用シリアル、パン、米、パスタ、ビスケット、マフィン、トルティーヤ、パンケーキ、その他のソースからの全粒穀物(ふすま、胚芽、胚芽)

• 牛乳

1日あたり435g(350〜520ml)

無脂肪、低脂肪、全脂肪を含む

(豆乳やその他の植物誘導体を除く)

• 甘い飲み物に含まれる砂糖

1日あたり3g(0~5g)

炭酸飲料、ソーダ、エナジードリンク、フルーツドリンクを含む、1食当たり50kcal以上の飲料

(100%フルーツジュースと野菜ジュースを除く)

• 食物繊維

1日あたり24g(19〜28g)

果物、野菜、穀物、マメ科植物、豆類を含むすべてのソースからの繊維の1日の平均摂取量

など

研究の中核となる数字:死亡と疾患への影響

2017年時点で、不健康な食事に関連する死亡者数は約1,100万人にのぼりました。これは全世界の死亡者の22%に相当します。

さらに、健康寿命に与える影響も甚大で、食事関連リスクにより生じた障害調整生存年(DALYs)は2億5千万年分以上と推定されています。

中でも影響が大きかった要因は以下の通りです。

• ナトリウムの過剰摂取(塩分の摂りすぎ)

• 全粒穀物の不足

• 野菜や果物の不足

これらが最も多くの死亡と疾患負荷を引き起こしていることが示されました。

参考)

また、食事関連の健康リスクは、以下に示すような疾患と強く結びついていることも判明しています。

• 心血管疾患:約500万人の死亡に関与。特に高血圧と動脈硬化のリスクを高めるナトリウムの影響が大きい。

• 二型糖尿病:野菜やナッツ類の不足、加工肉や甘味飲料の摂取がリスク増加に直結

• がん:一部のがんは食事と明確な因果関係があり、特に大腸がんにおいて赤肉・加工肉がリスク因子とされる

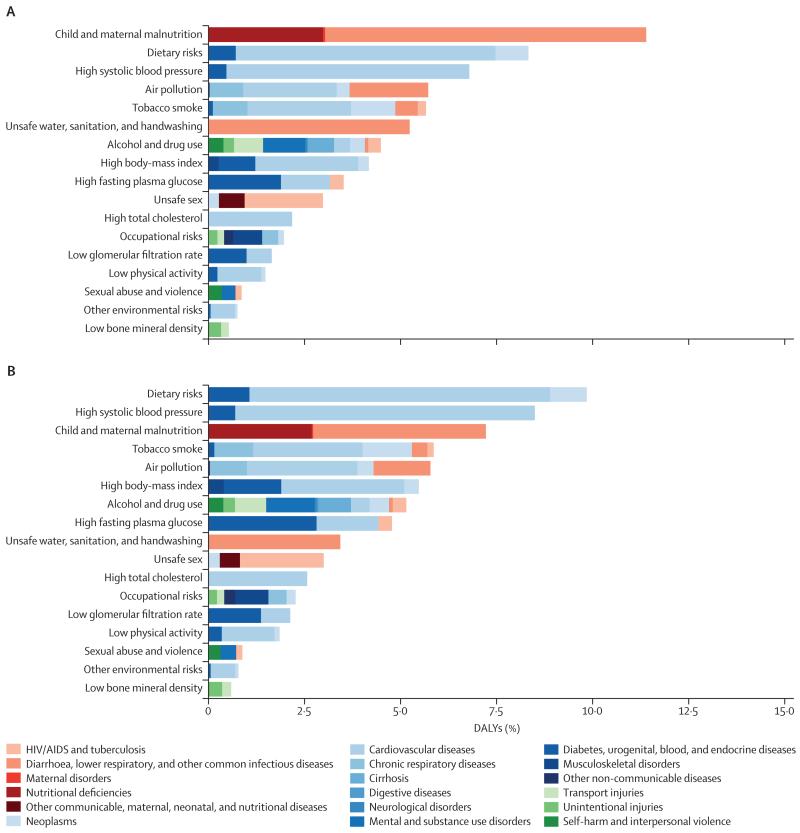

本調査結果は、最適ではない食事が、喫煙や飲酒、薬物やストレスを含む他のどのリスクよりも多くの死亡の原因であることを示しています。

↓

(Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013より) ・2000年時点での死亡に関係するリスクの1位は、「母子の栄養状態」に起因するもの(表A)

・2013年時点での死亡に関係するリスクの1位は、「食事」に起因するもの(表B)

・DALYs=障害調整寿命=障害の程度や障害期間を加味して調整した生存年数

これらのことから、食を正すことの重要性も示唆された結果と言えます。

地域ごとの違い:世界の「食の格差」

世界には食文化・経済状況・宗教観など多様な要素があるため、食事リスクの影響は地域によって大きく異なります。

例)

• 東アジア、中央アジア、東欧:食事関連死亡率が特に高い。高ナトリウム摂取と加工食品の多さが主因

• 南アジア、アフリカ地域:死亡率は比較的低いが、栄養不足・食物多様性の欠如が課題

• 西ヨーロッパ・北米:糖分や赤肉の摂取量が高く、心疾患・糖尿病のリスク増

このような「食の格差」は、単なる文化の違いではなく、健康格差そのものにつながっています。

続けて、研究者たちは、個人の食生活改善努力だけでは限界があると指摘しています。

そのためには、以下のような多層的な政策介入が必要とされます。

• 食品業界への規制と協力:過剰な塩分・糖分の削減、栄養表示の義務化、健康的な製品の開発支援など

• 教育と啓発:子どもへの食育、高齢者向けの健康指導、メディアを活用した啓発活動

• 経済的インセンティブ:野菜・果物の補助金制度、加工食品への課税など

日本の視点:伝統食の強みと現代化のジレンマ

中でも日本は、本研究で比較的健康的な食生活を送っている国とされましたが、以下の点が問題として挙げられました。

• ナトリウム摂取量の多さ(味噌汁、漬物、加工食品など)

• 若年層のファストフード・加工食品志向

• 食物繊維や全粒穀物の摂取不足

これらの点が今後の健康リスクとして浮かび上がっています。

伝統的な和食の良さを活かしつつ、現代のライフスタイルに適応した栄養バランスが求められています。

この研究は、「何を食べるか」という日常の選択が、私たちの健康寿命、さらには社会全体の医療費や生産性にまで影響を与えるという事実を、明確に示しました。

「病気になってから治療する」のではなく、「病気にならない食事を選ぶ」という視点が、これからの公衆衛生のカギとなるのです。

まとめ

・2017年に世界で約1,100万人が不適切な食生活によって死亡しており、心疾患が最大の死因

・ナトリウムの過剰摂取と全粒穀物・野菜の不足が、健康に対するリスクの中心的な要因であると判明

・世界的な健康格差の是正には、個人の努力だけでなく、食品業界・政府・教育機関が連携した包括的な対策が不可欠

コメント