瞬発力や危険に対する感度が生死を分ける弱肉強食の世界。

野生の中で、生身の人間がライオンやチーターとの勝負に勝つことができるでしょうか。

人間は肉食動物のような強靭な肉体や鋭い牙、草食動物のような広い視野や発達した脚はありません。

そんな人間が自然界で優れているもの。

それは持久力だと言われています。

速度よりも長距離を移動することに特化し、広範囲を探索することによる食糧の確保など、多様な生存環境に合わせて生活スタイルを変化させてきたとされています。(Foot function enabled by human walking dynamicsより)

長時間の持久運動中、私たちの体はエネルギーを消費し続けます。

では、脳はどのようにしてそのエネルギーを維持しているのか?

スペイン・Center for Cooperative Research in Biomaterials (CIC biomaGUNE)による新たな研究によると、脳が深刻なエネルギー不足に陥った際、自らの脂肪組織を燃料として利用する可能性があることが示唆されました。

この研究から、マラソンランナーの脳内で「ミエリン」と呼ばれる脂肪性の組織がエネルギー源として利用されている可能性があることを示すものでもあります。

この発見は、脳のエネルギー代謝に関する従来の考え方に一石を投じるものであり、持久運動による脳の変化についての新たな理解をもたらす可能性があるとして注目が集まっています。

今回はそんな、持久力と脳のエネルギーについての研究がテーマです。

参考研究)

・Reversible reduction in brain myelin content upon marathon running(2025/03/25)

マラソンランナーの脳で何が起こっていること

研究チームは、10人のマラソンランナー(男性8人、女性2人)の脳を、レース前後でMRIスキャンし、ミエリンの変化を分析しました。

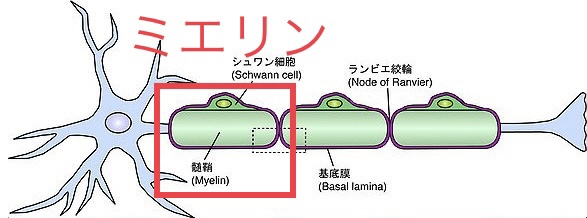

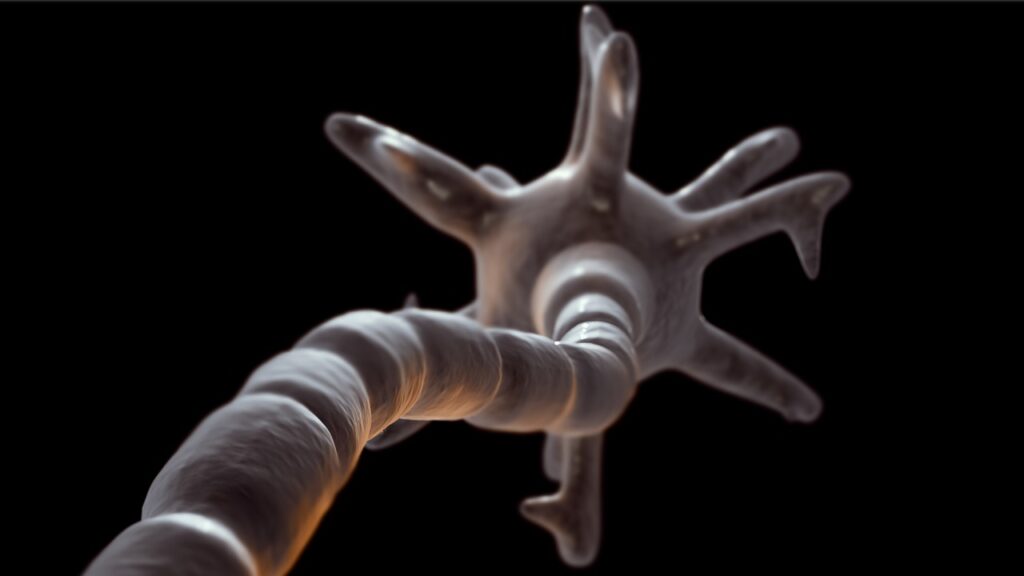

ミエリンは、神経細胞(ニューロン)の周囲を覆う脂肪性の鞘(さや)であり、神経信号の伝達を高速化する役割を果たします。

これが不足すると、神経の伝達効率が低下し、運動機能や認知機能に影響を与える可能性があります。

その結果、以下のような興味深い現象が確認されました。

• マラソン後24〜48時間の間に、脳の特定の領域でミエリンが顕著に減少していた

• 特に、運動機能、感覚統合、情動の処理に関連する領域でミエリンの減少が見られた

• ミエリンは2週間後には回復の兆しを見せ、2か月後にはほぼ元の状態に戻っていた

• 一部のランナーは、マラソン後の脳機能低下を自覚していたが、回復とともに認知機能も改善した

つまり、マラソンのような持久運動を行うと、一時的に脳の保護機能であるミエリンが減少するものの、その後回復することが示唆されました。

これは、脳が短期的にはエネルギー不足を補うために自らの組織を消費しつつ、長期的にはそれを修復する能力を持っていることを示しています。

「代謝的ミエリン可塑性」という新たな概念

研究チームはこの現象を「代謝的ミエリン可塑性(metabolic myelin plasticity)」と名付けました。

これは、ミエリンが単なる神経伝達のための絶縁体ではなく、脳が極限状態に陥った際に代替エネルギー源として機能する可能性があることを意味します。

これまで、脳のエネルギー代謝に関しては以下のような常識がありました。

• 脳は主にグルコース(ブドウ糖)をエネルギー源とする

• 脂肪を直接エネルギーとして利用することはほとんどない

しかし、今回の研究結果は、脳が持久運動中のエネルギー不足に適応するために、ミエリンを燃料として利用している可能性を示唆しています。

実際、最近の動物実験では、哺乳類の脳がエネルギー不足に陥るとミエリンを分解し、脂肪をエネルギーとして利用することが確認されています。

今回の研究は、それがヒトの脳でも起こりうることを示す初めての証拠となるかもしれません。

ミエリンの役割とその再生能力

ミエリンは、神経細胞(ニューロン)の周囲を覆う脂肪性の鞘(さや)であり、神経信号の伝達を高速化する役割を果たします。

これが不足すると、神経の伝達効率が低下し、運動機能や認知機能に影響を与える可能性があります。

実際、マラソン後にはランナーの反応速度が低下し、記憶テストの成績も悪化することが報告されています。

しかし、時間の経過とともに回復するため、一時的な影響に留まると考えられています。

このように、脳はエネルギー不足に陥ると短期的には自らの組織を犠牲にするものの、長期的には修復するメカニズムを備えている可能性があるのです。

進化的視点:人類の持久力とミエリンの関係

ミエリンが脳のエネルギー供給に重要な役割を果たしているとすれば、人類の進化において持久力とミエリンの関係が深い可能性があります。

• 人間は動物界の中でも特に優れた持久力を持つ

• 「持久狩猟」という狩猟スタイルを用い、長距離を走り続けて獲物を追い詰める能力を持つ

• 脳の進化において、ミエリンが豊富な領域は比較的新しく発達した部分である

• これにより、人類は持久力を維持しつつ、注意力や認知機能を発達させてきた可能性がある

つまり、ミエリンは単なる神経伝達の役割にとどまらず、人間が過酷な環境でも生存できるようにするための進化的適応の一環かもしれません。

この研究はまだ初期段階のものですが、今後のさらなる研究によって、持久運動が脳に与える影響や、神経疾患との関連性が明らかになるかもしれません。

まとめ

・マラソン中に脳のエネルギーが不足すると、ミエリンを燃料として利用する可能性がある

・この現象は「代謝的ミエリン可塑性」と呼ばれ、脳の適応メカニズムとして新たな概念を提唱する

・ミエリンの代謝が人類の進化と持久力の向上に寄与してきた可能性がある

コメント