【前回記事】

フジツボに没頭するダーウィン

進化論の構築に躍起になっているかたわら、ダーウィンはビーグル号の航海中にチリ沿岸で採集したある生物が気になって仕方がありませんでした。

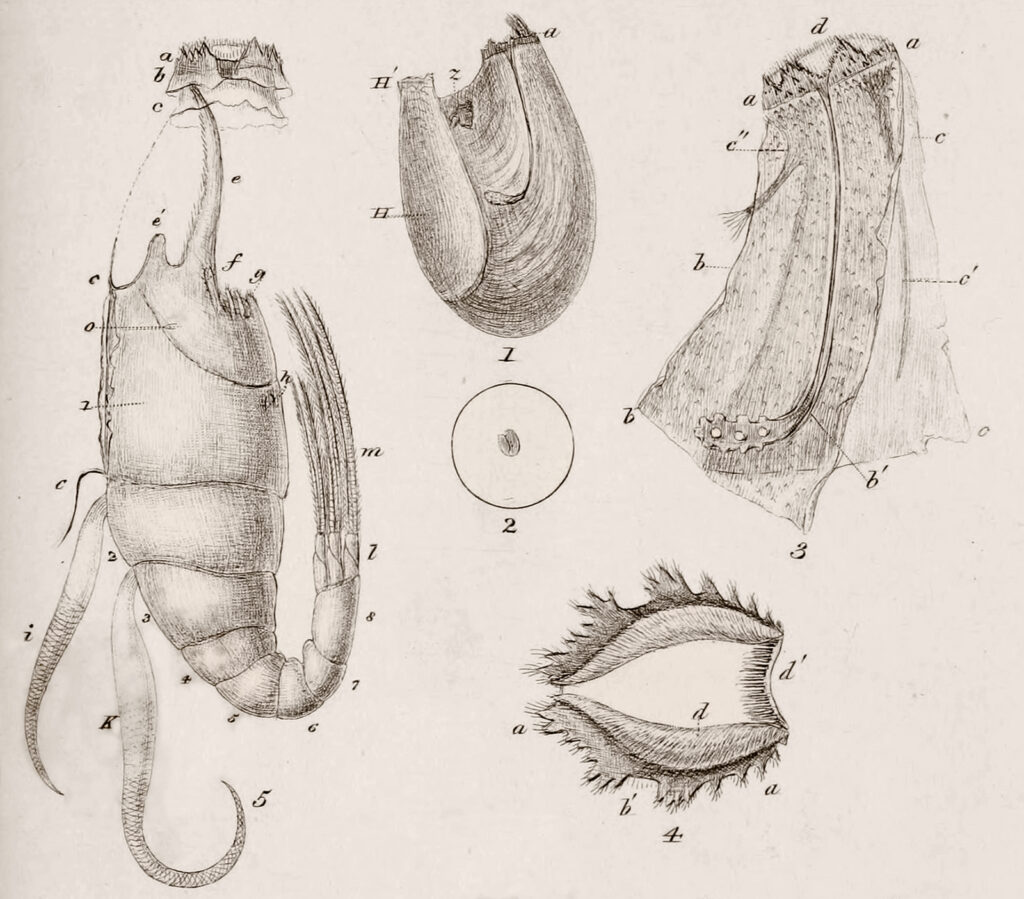

この生物は、貝の殻に穴を開けて寄生しており、エビに似ているようで似ていないヘンテコなすがたをしていました。(以下のモノグラフ参考)

かろうじてフジツボに近い生物であることが分かりましたが、その実態を探るにはフジツボを解剖して比較するしかありません。

ここからダーウィンのフジツボをはじめとする蔓脚(まんきゃく、つるあし)類の研究が始まります。

蔓脚類は、脚が長く湾曲し、アサガオの蔓のように巻かれるように見えることが特徴で、エビやカニなどの甲殻類に属する生物です。

フジツボやカメノテはその代表的な生物たちですが、19世紀当時、その見た目や特徴から貝のような軟体動物の一種だと思われていました。

ダーウィンは、こういった謎多き蔓脚類の分類に挑んでいきます。

まず彼は、お得意の手紙による情報収集から入りました。

世界中の研究者に協力を仰ぎ、それぞれの分布や特徴をまとめていきます。

すると、ダーウィンが記載した“タテジマフジツボ”という種類のフジツボが世界中に分布しているのと同時に、場所によって特徴が異なることも明らかになりました。

最初は8つに分類していたタテジマフジツボですが、送られてきたサンプルを調べるうちに、脚の長さや触手の形などが地域ごとに連続して変化することが分かり、8つに分けた分類のなかでもグラデーションがあることも発見しました。

結局、このタテジマフジツボは一つ種類であると結論づけられました。

また、アカフジツボなど他の種類でも同様のことが起きており、せっかくいくつかの種類に分類できたかと思っても、採集的には一つの種類だったということが頻発しました。

ダーウィンは、「種を呪った」と感じさせると同時に、「理論家にとっては好都合である」と述べています。

これは、“生物は、いきなり新しい種が生まれるのではなく、長い時間をかけて変化していく”ことの裏付けと捉えられます。

もし種が進化していくなら、生物は環境などの要因によって少しずつ変わっていくのだという気づきを与えてくれたのです。

最愛の娘

フジツボの研究に没頭するダーウィンでしたが、この頃、謎の体調不良に襲われベッドから離れることができなくなってしまいます。

妻のエマは身ごもりながらもダーウィンの看病に当たっていました。

また、10才になる長女アンも病気がちであったことから、誰にいつ何があってもおかしくない状況でもありました。

そんな中、アンの病気に倒れてしまいます。

エマとダーウィンがいとこ同士であったことから、近親婚の影響もあったかもしれません。

看病の甲斐なく、アンは短い生涯に幕を下すことになってしまいました。

「最愛の娘は一体何をしたというのか……。神の加護とは何なのか……。」

ダーウィンのかすかに残っていた信仰心は、この時完全に崩れ去ったのです。

進化論が神に背く理論であるという考えは、もはや彼の研究を引き留める理由にはならなくなりました。

オスとメスの境界

この頃の彼は、他の博物学者とは一線を画す思考の持ち主となっていました。

カタツムリやミミズといった動きが遅い動物は雌雄同体であることがよくあります。

そういった動物は動きが遅い分、隣にいるもの同士でオスとメスの役割分担をして種の存続を図るのです。

フジツボなどの蔓脚類も、オスとしてもメスとしても機能する種類が多くいます。

オスは殻の中から生殖器を長く伸ばし、隣の個体と交尾を試みます。

隣の個体もそれに応え、メスとして交尾を受け入れて産卵するのです。

しかしダーウィンは、蔓脚類のなかにも、オスとメスが完全に分かれている種類があることを発見します。

そういった種は、メスの周りに小型のオスが固着し、生殖以外の機能が失っていることがあります。

彼がチリで採集した生物も、実は大きなメスの個体であり、小さなオスがへばりついていたというものでした。(下図参考)

誰からも知られていなかった“ごく小さなオス”を発見できたのも、博学者の常識にとらわれない考え方や、気の遠くなるような緻密な観察による賜物でした。

この一連の研究は1200ページに及ぶ大作として仕上げられ、全ての種のモノグラフが記されていました。

こういった蔓脚類や地学の研究が評価され、1853年にダーウィンはロンドンの王立協会からロイヤルメダルを受賞することになります。

努力が報われないことに絶望したこともあった彼ですが、自分の努力を誰かが評価してくれたこの出来事に、弟子のフッカーとともに涙を流して喜んだそうです。

その後の1856年、彼はこれまでの研究の集大成の執筆を始めるのです。

コメント