この記事は、著書「絵と写真でわかる へぇ~!びっくり!日本史探検」を参考とした記事を書いていこうと思います。

教科書や資料集に載っているような日本史の史料から、絵や写真が取り上げられた背景などをまとめていきます。

史料から見える歴史の裏側を知ると、思わず「へ〜」と言いたくなる学びがあり、今の時代を生きるヒントが見つかるかもしれません。

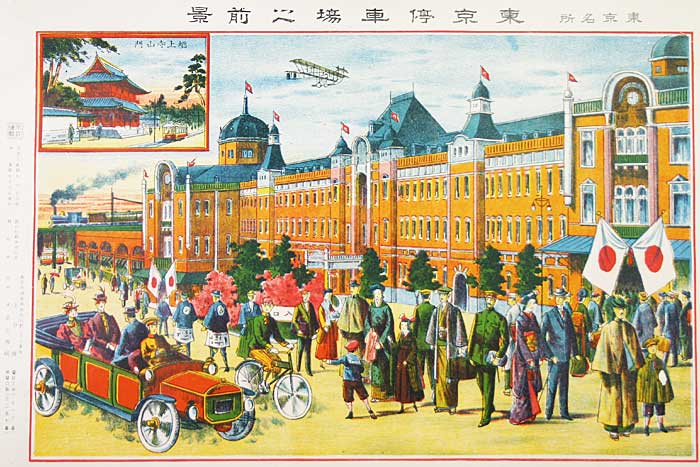

まず初めに取り上げるテーマは「成金栄華時代」です。

成金栄華時代(なりきんえいがじだい)

一般教育課程を歩んだ者に「暗くてお靴がわからないわ」と聞くと「どうだ明るくなったろう」と応えられる程のインパクトを残した一枚。

教科書を持っている人は知らない者はいないだろうという絵ですが、これが描かれた経緯としてどのような時代背景があったのでしょうか。

その大きな鍵を握る出来事が「第一次世界大戦」です。

オーストリア皇太子がセルビア人の青年に暗殺された事件(サラエボ事件)を発端とした戦争ですが、日本に対しては特需をもたらし、景気を活性化させるきっかけでもあります。

「成金栄華時代」という風刺画は、その第一次世界大戦中に日本に到来した大戦景気を皮肉って描かれたものです。

では、なぜ日本で空前の大戦景気(1925~1920年) が到来したのでしょうか?

理由は単純で、戦争勃発後しばらくすると輸出が盛んになったからです。

対戦が始まった大正三年(1914年)の翌年から輸出量が急速に増えていき、大正五年(1916年)には輸出量が輸入量を超え、さらに輸出超過になります。

工業生産額も大幅に増え、大正三年の時点を輸出額の基準とすると大正八年(1919年)には、繊維分野は約5倍、機械・器具、金属分野は約7倍、化学分野は約4倍の生産額となりました。

一方、大正三年の時点では十一億円もあった国家の債務(借金)もみるみる減ってい き、6年後の大正九年(1920年)には逆に27億円以上の債権国となったのです。

どうしてこんなに輸出が増えたのか……。

これにはいくつかの理由があります。

まず大きな要因として、ヨーロッパが主戦場になったことでアジアに君臨していたヨーロッパ資本が撤退。

これに代わってアジア市場に品物を提供できるのは日本だけだったため、綿織物の市場を独占して儲けることができたのです。

また、時を同じくして戦争景気に沸くアメリカが、莫大な生糸を日本から買ってくれたことも特需の要因でした。

その他にも、戦争で混乱するヨーロッパ市場に対して日本は、戦場で不足している軍需品や医療品を盛んに売ることもできました。

こういった第一次世界大戦に伴う特需によって新しい輸出関連の企業が次々と勃興。

多少ずさんな商売をしても巨利を稼げるようになった日本では、「成金」という人たちが現れていきます。

その代表的な新興企業が鈴木商店です。

もともと鈴木商店は、政府と提携して台湾の樟脳や砂糖を独占的に扱うことで業績を伸ばしてきた商社でした。

第一次世界大戦中、物資を買い占めるという戦略を取った鈴木商店は、鉄、米、小麦、大豆、銅などを 大量に買いあさっては、それを企業に売って巨額の利益を得ました。

さらに会社買収、新会社創設などを行ったうえ、電力・鉱業・鉄道・繊維・海運など多角的な経営を展開していき、従業員数25,000人という一大総合商社に発展したのです。

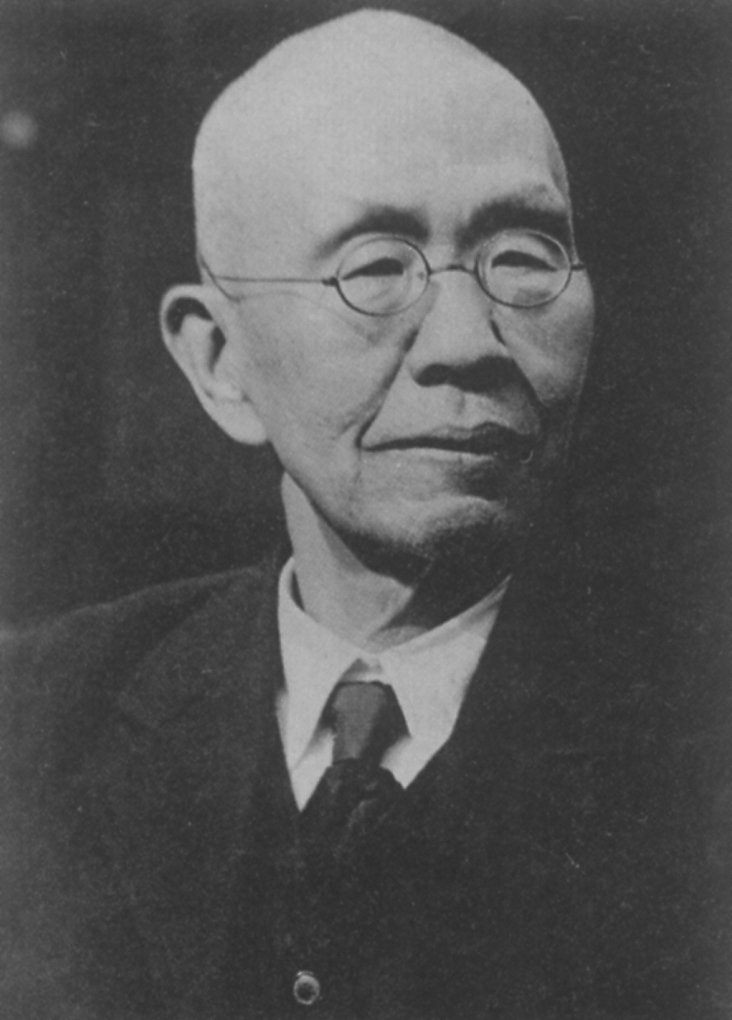

経営責任者である金子直吉は、「三井・三菱を圧倒するか、あるいは二社と並んで天下を三分するのが、鈴木商店の理想だ」と豪語しており、その手腕もさながら“財界のナポレオン”とあだ名されるほどでした。

事実、大戦景気の時期における貿易分野では、最大手の三井物産をしのぐ取引高だったのは驚くべきことです。

こういった時代背景から、かの有名な「成金」が生まれていくことになるのです。

そんな成金を多く排出していった産業分野が“造船業”です。

戦争によって世界的な船舶不足が発生し、船は造れば造っただけ売れ、船の運賃やチャーター料も天井知らずに高騰していました。

この恩恵を受けて、日本の造船業や海運業は空前の利益を上げ、世界第三位の海運国に上り詰めます。

この分野で成功した人々は“船成金”と呼ばれ、巨万の富を築いていくのです。

成金たちのその後

戦争バブルがと終わると大戦景気は終わりを迎えます。

大正八年(1919年)にパリ講和条約が結ばれ戦争が終結。

翌年になると、さっそ く日本は戦後恐慌に見舞われます。

これを機に、贅を尽くして人生を謳歌した成金たちも、多くが没落していきました。

鈴木商店は戦後恐慌によって経営が傾き、台湾銀行に融資を打ち切られたことで破綻、参加の企業群は消滅・離散していきました。

こうした没落に対し、造船業で成金となった代表的人物“内田信也”は、景気の荒波の中で見事な取りを見せます。

不況の兆しが見え始めると、すぐに所有船舶を売却。

事業母体の破綻を免れ、財界の第一線から身を引き、衆議院議員に転身しました。

その後は鉄道大臣、農商務大臣を務め、第二次世界大戦後は第五次吉田内閣の農林大臣に就任、九〇歳の長寿を全うしています。

チューリップバブルに始まり不動産バブル、ゴルフ会員権バブルや仮想通貨バブルなど、世界には金余りと投機熱によってバブル景気といったものが度々現れます。

やがて泡となって消えると知っておきながら、最後まで甘い汁をおうとした人たちが辛酸を舐めることになるのでしょうね。

退く勇気というのは時に、攻めることの何倍も難しいものです……。

といったところで成金の話はおしまい!

教科書のあの絵には、第一次世界大戦による好景気から生まれた教訓が詰まっているように感じます。

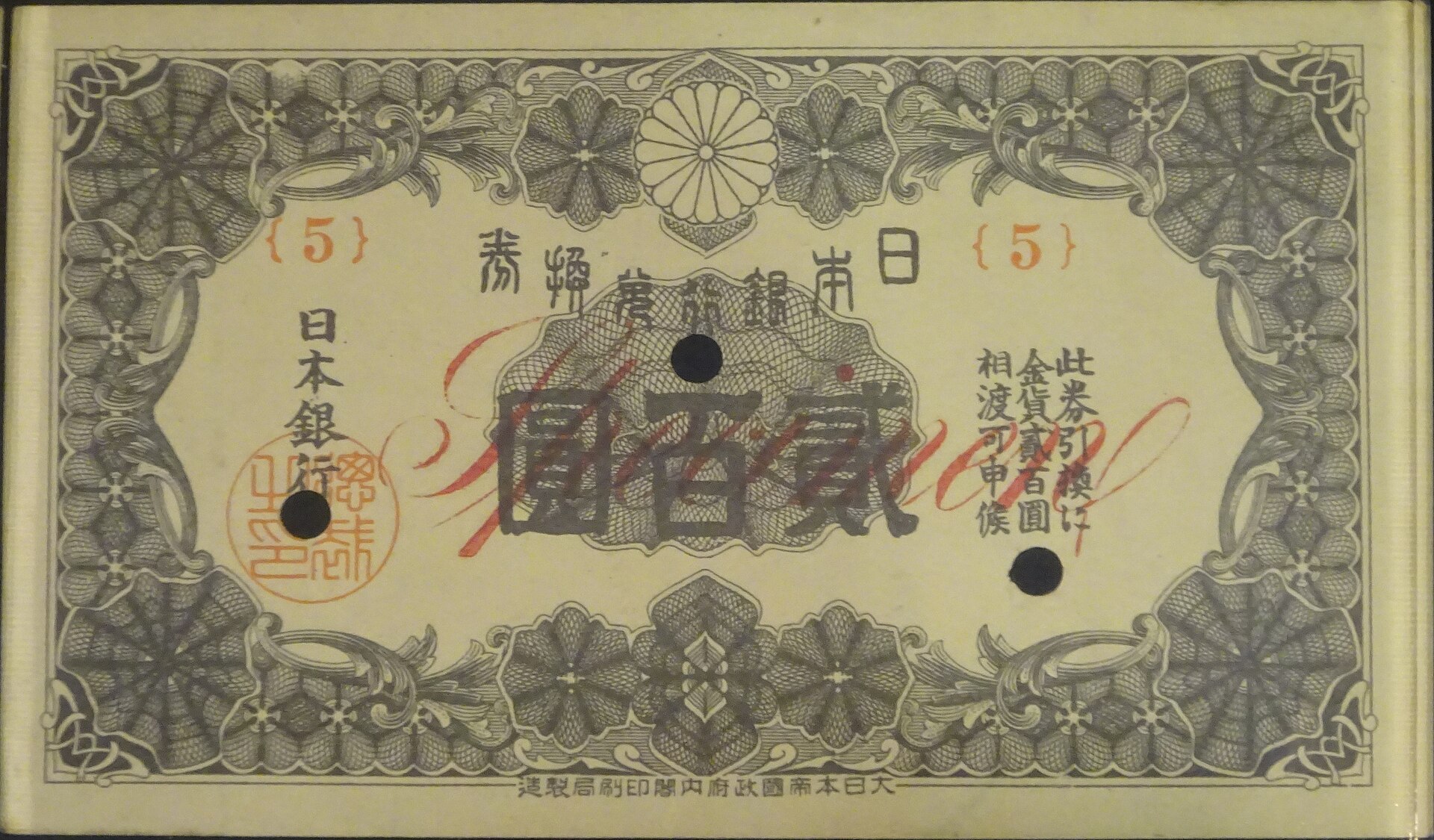

ちなみにあの成金おじさんは「五百円札」を燃やして明かりにしているようです。

当時の大卒エリート社員の平均初任給が五十円だとすると、今で言う数十万円を燃やしていることになります。

……恐ろしいですね。

コメント