【前回記事】

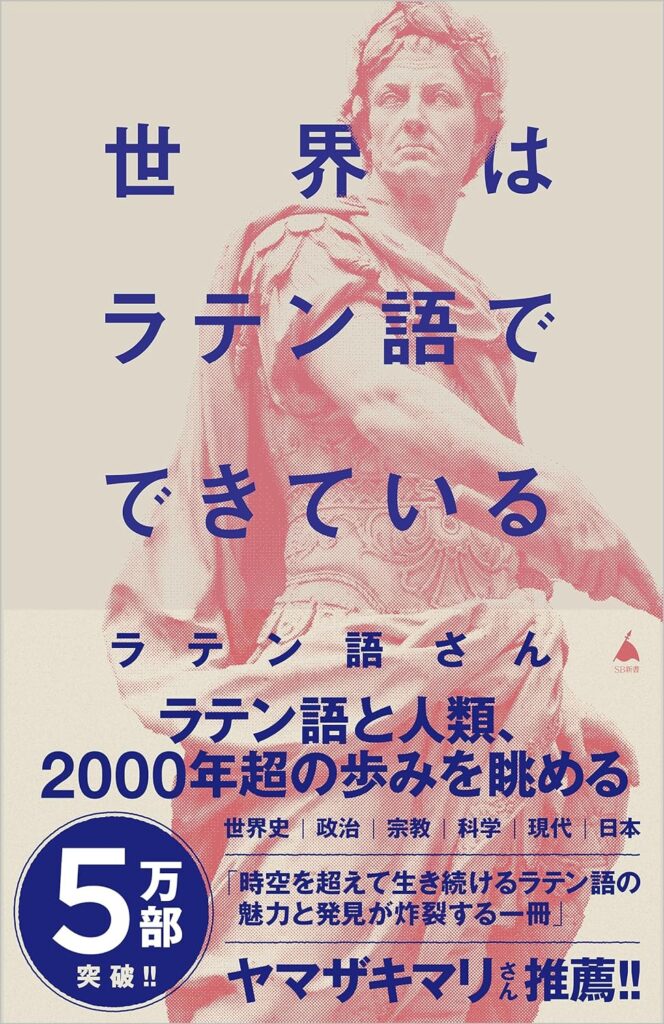

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

今回のテーマは、“ローマで公民権を得た日本人”についてです。

ローマの公民権を得た伊達政宗の使者

〜引用&要約ここまで〜

前回紹介した「マルコ・ポーロ」が生きた頃からさらに前の時代。

江戸時代初期にあたる1615年、徳川秀忠が将軍だった頃にローマにおいて公民権を授与された日本人たちがいました。

仙台藩主の伊達政宗が派遣した、“慶長遣欧使節団”の者たちです。

スペイン生まれの宣教師ルイス・ソテロが使節団を率い、サン・フアン・バウティスタ号(スペイン語で「洗礼者聖ヨハネ」の意)というガレオン船で日本を発ちます。

復元された「サン・ファン・バウティスタ号」

メキシコをはじめ、キューバやスペイン、ローマなどヨーロッパを中心とした各所の都市を訪れました。

ローマに行った際には教皇パウルス5世にも調見したことも記録されています。

その後再びメキシコへ行き、マニラに行ってそこで船を手放すことなるのですが、実はそのサン・フアン・バウティスタ号は、なんと仙台藩で造られました。

日本と国交を結んでいたスペインの技術を用いて造船され、日本人が当時の海外の先端技術に触れる機会でもありました。

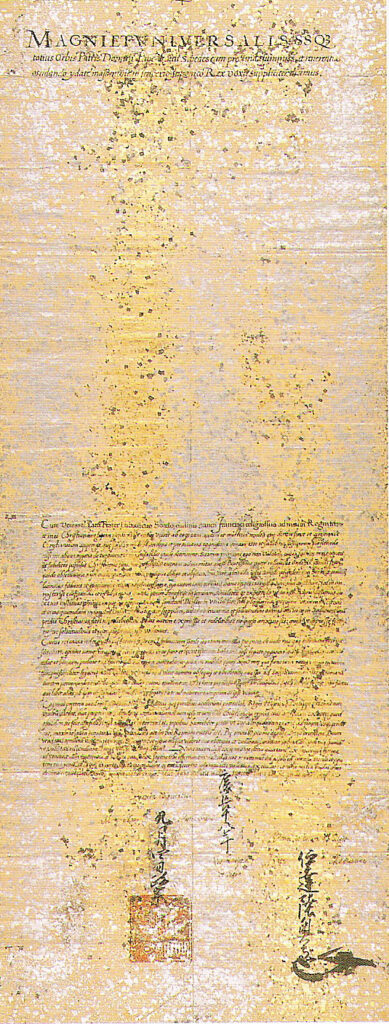

その慶長遣欧使節に関するラテン語の文書が、仙台市博物館にあります。

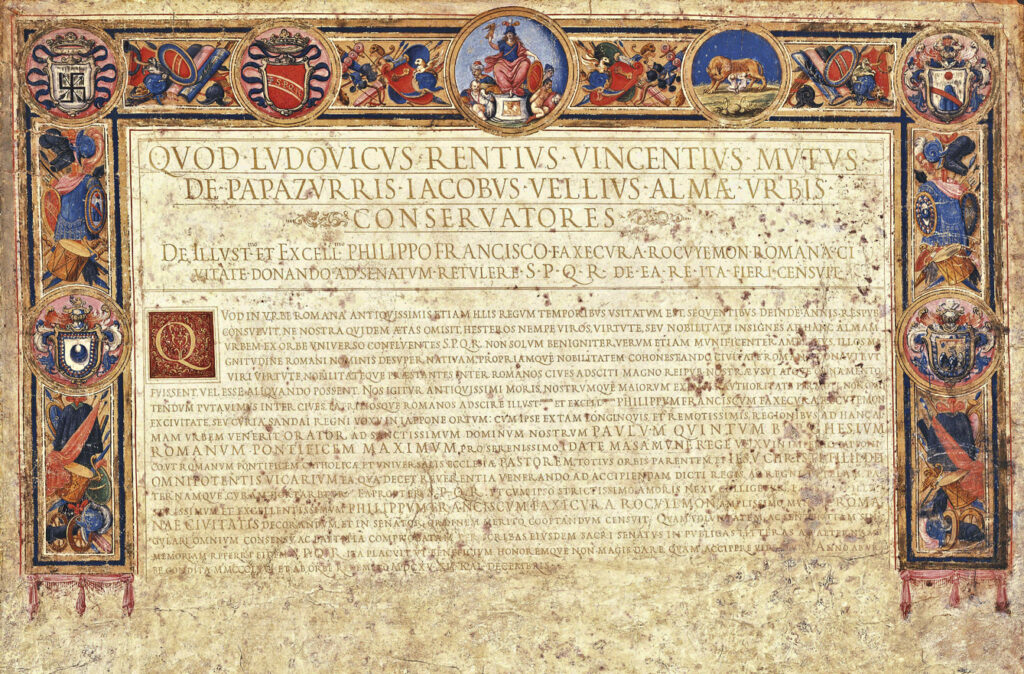

それは、ローマにおいて使節団の大使である支倉常長(はせくら つねなが)に与えられた「ローマ市公民権証書」です。

支倉常長(はせくら つねなが)

証書は他の使節に対しても与えられたそうですが、現存しているのは支倉常長のものだけです。

この公民権証書はこんな文言で始まっています。

「Quod Ludovicus Rentius, Vincentius Mutus de Papazurris, Iacobus Vellus, Almae Urbis conservatores de illustrissimo et excellentissimo Philippo Francisco Faxecura Rokuyemon Romana civitate donando ad Senatum retulere. S(セナートゥス).P(ポプルス).Q(クェ).R(ローマヌス). de ea re ita fieri censuit.」

「母なる都市の保護者である Ludovicus Rentius、 Vincentius Mutus de Papazurris、Iacobus Vellusが、 大変に有名で優れたフィリップス・フランキスクス・ ファセクラ・ロクイェモンにローマ市民権を与えることを元老院の議題に載せた。ローマ元老院とローマ市民はそのことについて、以下のようになるように決議した」

hnologies Inc. V1.01

“フィリップス・フランキスクス”というのは支倉常長の洗礼名です。

ここで「支倉」が「ファセクラ (Faxecura)」と書かれています。

このようなローマ字で書かれた史料があるので、17世紀当時は現在のハヒフヘホは「ファ、フィ、フ、フェ、フォ」と発音されていたと推測されています。

奈良以前の日本では「は行」は「パ、ピ、プ、ペ、ポ」に近い発音がされていたことが分かっています。

その後の時代を経て、「ファ、フィ、フ、フェ、フォ」という発音になっていくのですが、江戸時代初期にもその発音の名残があったようです。

この証書の他の箇所には、支倉が伊達政宗の使者としてローマに来たことについてこう書かれています。

「pro serenissimo IDATE MASAMUNE REGE VOXV」

「オウシュウ(奥州)の王であるイダテマサムネ陛下の代理で」

“イダテマサムネ”とは伊達政宗のことですが、当時は「いだて」と発音されていたことが分かります。

昔の発音が分かるのはこういった資料が残っているからなのですね。

〜引用&要約ここまで〜

ローマと日本の歴史的なつながりだけでなく、言葉の発音についても知ることできるのは面白いですね。

フィリピン人に「フィリピンの気温はどうですか?」と尋ねると「ピリピンは暑いです」と返ってきます。

韓国人も「コーヒー」のことを「コーピー」と言ったりします。

フランス語においても「H」の発音が苦手であることなど、本来人間はハ行の発音が苦手なのかもしれません。

日本でもそういう傾向があったとすると、今の自分たちが江戸時代初期やそれ以前の時代にタイムスリップしたとしても、全く違う言語のように聞こえるのでしょうね。

コメント