【前回記事】

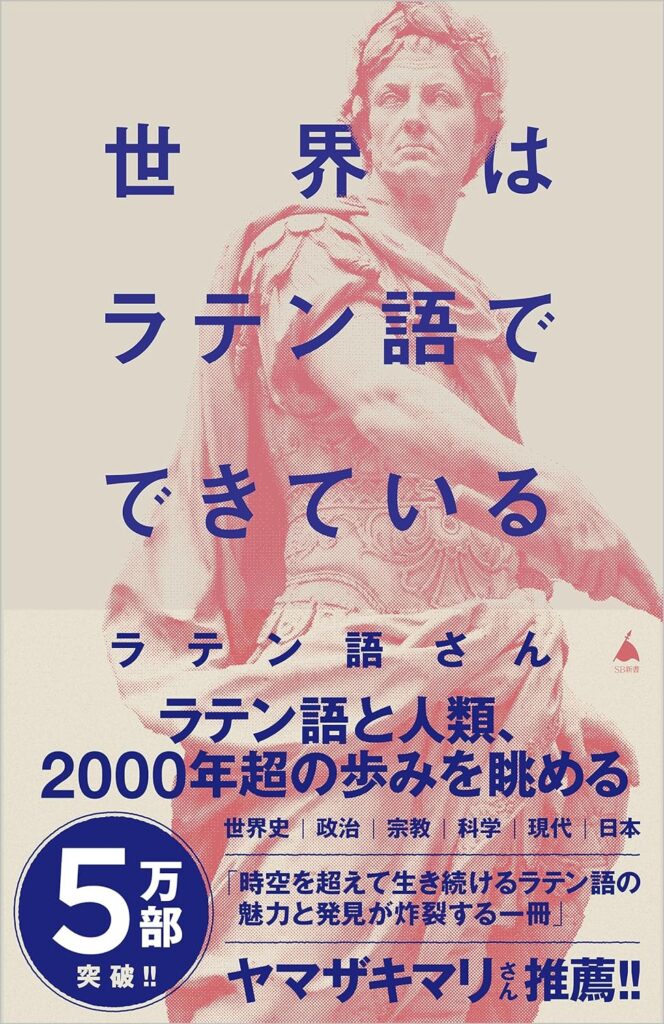

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

今回のテーマは、“東方見文録における日本”についてです。

東方見聞録における日本

〜引用&要約〜

ここでは本書に書かれているマルコ・ポーロの「東方見聞録」と日本について見ていこうと思います。

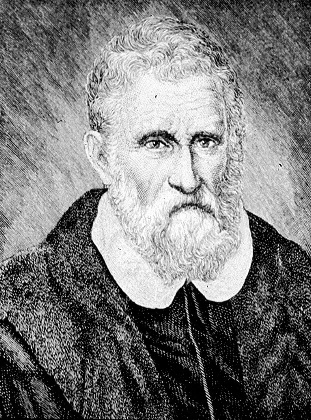

東方見聞録は、イタリアの商人だったマルコ・ポーロが、ヴェネツィアからアジア方面への旅(1271~1295年)を元にした冒険記です。

マルコ・ポーロがジェノア共和国で収監されていた時期に、獄中での口述をルスティケッロ・ダ・ピサという小説家がまとめました。

彼はヴェネツィア共和国の軍人でもあり、敵対するジェノア共和国と戦っていたときがありました。

その折にジェノア側に捕らえられ、監獄に入れられていたのです。

マルコ・ポーロ(1254年頃~1324年)

マルコ・ポーロが口述した言語はヴェネツィアの方言で、 ルスティケッロが出した「東方見聞録」は、当時使われていたフランス語とイタリア語の混成語で書かれました。

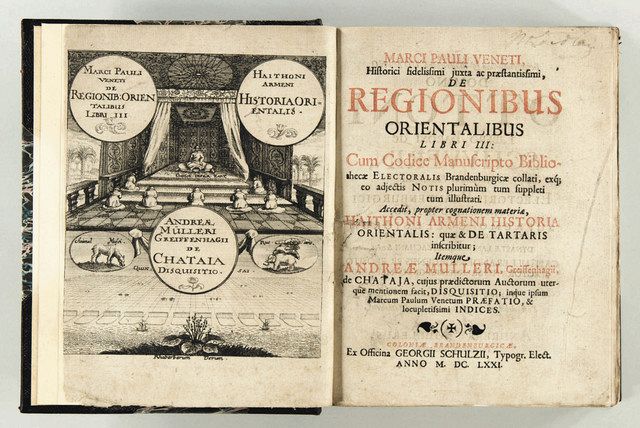

なので「東方見聞録」の原文はラテン語ではありませんが、1310年代にヨーロッパの広い地域で文語とされていた“ラテン語に訳された”ことによって、多くの人が知ることになりました。

クリストファー・コロンブス (1451~1506年)

コロンブスもこのラテン語版を読み、欄外にラテン語でメモを書いていました。

彼は大航海を通じて黄金の国ジパングの夢を追った一人ですが、ジパングを知ったのはラテン語訳の「東方見聞録」を通じてなのです。

「黄金の国ジパング」の伝説でしられるように、 この本を通じて多くの西洋人が日本を知ったと言え るくらい重要なものでもあります。

ちなみに、東京の東洋文庫ミュージアムにラテン語訳の「東方見聞録」がありますが、これはコロンブスが読んだものと同じ訳だそうです。

マルコ・ポーロ口述、ルスティケッロ著「東方見聞録」

以下はマルコ・ポーロがジパングについて語った内容のラテン語訳です。

Cyampaguque est insula ad orientem in alto mari distans a littore Mangy per miliaria mille et cccc et est magna valde.

「ジパングは、Mangy (現在の中国南部)から東に1400マイル離れている、大海の中にある島である。 そしてそれはかなり大きい。」

この説明は、そこまで不正確ではないと思われますが、次の記述によって“伝説”の印象が強く残る文章になりました。

Ibi est aurum in copia maxima sed rex de facili illud extra insulam portari non permittit.

「そこには金が計り知れないほど多くあるが、王はそれがたやすく島外に持ち出されてはならないと制限をかけている。」

Rex insulae palatium magnum habet auro optimo supertectum sicut apud nos ecclesiae operiuntur plumbo.

「その島の王の大宮殿は、我々の地 (ヨーロッパ)では教会が鉛で覆われているように、最良の金で覆われている。」

マルコ・ポーロ自身は日本に辿り着いていませんが、彼が滞在していた中国の商人たちの多くが、ジパングが黄金の国であるというイメージを持っていたようです。

おそらく、彼は中国の人たちから日本についての不確かな情報を聞き、それを「東方見聞録」に反映させたのだと思います。

〜引用&要約ここまで〜

コロンブスは航海の目的の1つである「インドへの航路を発見する」ことは出来ませんでしたが、本人は現在の見つけた島(現在の西インド諸島)をインドだと言って聞かなかったそうな……。

周りから諭されても、島に存在した「シパゴ(シパゴ山)」を「ジパング」だと言い張ったりと中々強情だった模様。

その後に何度も航海を考えたりしたそうで、やはり本人も気付いていたんだと思います。

そういえば、磁器の存在をヨーロッパに知らしめたのもこの東方見文録だといわれており、後に白い金と呼ばれる程貴重な物品になっていきます。

自分が好きなヨーロッパ陶磁器の歴史はこの東方への旅から始まったと思うと感慨深いです。

コメント