【前回記事】

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

今回のテーマは、“ラテン語と元素”についてです。

ラテン語と元素

〜引用&要約〜

前回までは太陽系や星座など、宇宙という大きなテーマを扱ってきましたが、今回は逆に目には見えないミクロの世界、元素について見ていきます。

宇宙を構成する物質である元素にもラテン語が多く関わっており、名前の由来を見ていくと元素記号がなぜそう呼ばれるのかについての理解を深めることができるかと思います。

【炭素 carboneum】

たとえば、炭素の元素記号である“C”。

この元素はラテンcarboneumが元になっています。

さらにcarboneumの元はcarbo「炭、木炭」であり、最近ではローカーボ(ロカボ)ダイエットやカーボンニュートラルといった言葉から、“炭”水化物や脱“炭素”という言葉で馴染みがでてきています。

木炭

【フッ素 fluorum】

次にフッ素の元素記号“F”です。

元はラテン語名fluorumであり、fluorumの元はfluo(流れる)という意味です。

これにはフッ素の化合物である蛍石が関係しており、物質に蛍石を加えると融点が下がって液化しやすく(流れやすく)なるところからきています。

蛍石

ちなみにfluoが元になっている単語には、英語の「流暢な」などがあります。

「ペラペラとよどみなく話す」と言う意味から、日本語でも英語でも 「流れるように話す」というイメージも、fluo(流れる)と関連しているのが面白いですね。

また、fluoはでfluid(流体)や、influence(影響)などの語源でもあります。

influenceの原義は「流入」なのですが、 大昔には星の光が体内に流れ込んで心身に影響を与えると考えられたため、「影響」という意味にもなりました。

【鉄 ferrum】

その他には、「鉄」の元素記号がFeなのもラテン語のferrum(鉄)が元です。

ferrum自体はあまり英語の語源には関係していないため割愛します。

ちなみに消しゴム付きの鉛筆の金属部分を指す「フェルール (ferrule)」は一見ferrum由来に思えますが、実際はラテン語viriola「小さな腕輪」が元になっています。

【ルビジウム rubidium】

rubidium(ルビジウム )という元素の名前はrubidus(赤みがかった)が元になっています。

これは、この元素の化合物が赤色の炎色反応を示すことに由来します。

ルビジウムの炎色反応 Didaktische.Medienより

元素の名前からなんとなく想像はできると思いますが、赤い宝石のruby(ルビー)もrubidusと同じ語源です。

【金 aurum】

金の元素記号Auもラテン語のaurum(金)が元になっています。

これがフランス語になると、“or”という形に変化しました。

orだけを見てもあまりピンときませんが、「ハリー・ポッター」シリーズに出てくる寮の名前「グリフィンドール(Gryffindor)に使用されており、「Gryffin+d’or」で黄金のグリフォンだと言われています。

aurumはイタリア語になるとoroという形に変化し、pomodoro(トマト)の成り立ちは「金のリンゴ」です。

私たちがよく目にするトマトは赤いですが、オレンジ色に近い品種のトマトもあり、pomodoroはその品種の色から名付けられたと考えられます。

さらに、スペイン語でも金はoroと言い、「オロナイン」の 「オロ」の元になっています。

【ラジウム radium】

最後に紹介する元素は、ラジウム(radium、元素 記号Ra)です。

元になったラテン語のradiusは「光線」という意味で、これはラジウムが放射線を出すためです。

昔は、時計の文字盤が夜でも光るようにラジウムが塗られていたこともあります。

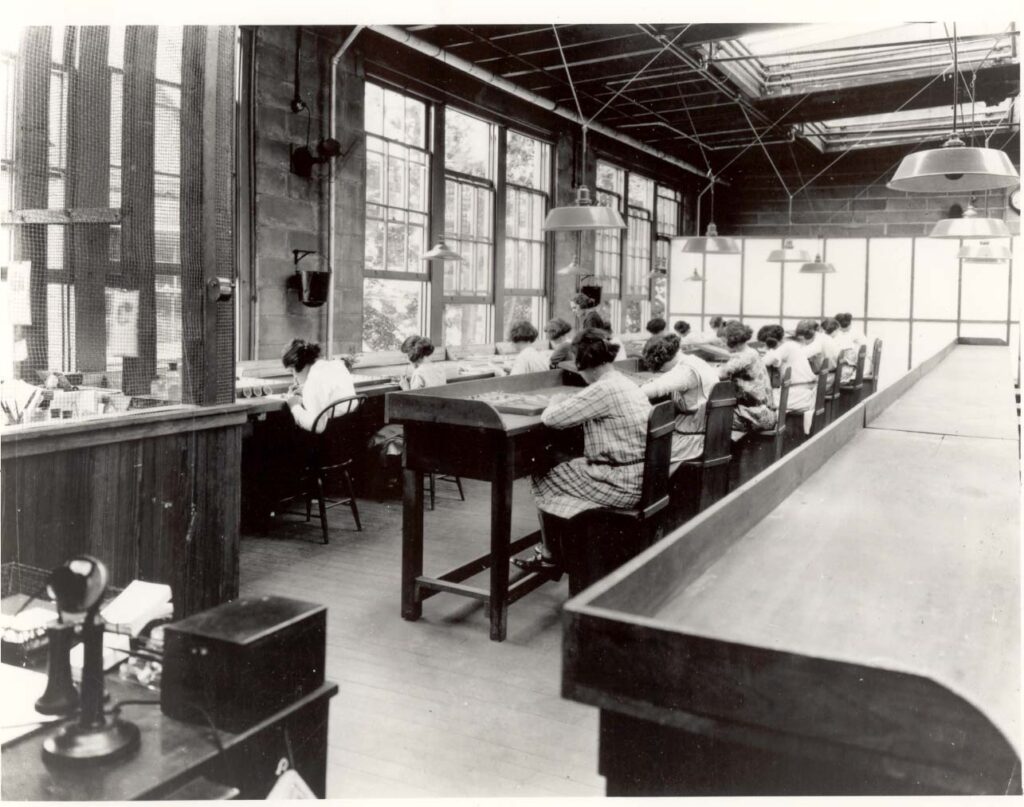

20世紀初頭、ラジウムを含有する夜光塗料を時計盤に塗る作業に従事した女性たちが、放射性中毒による被害を受けたという事件がありました。(ラジウム・ガールズ)

工場で働いているラジウム文字盤塗装者ら

これによって、ラジウムの危険性や取り扱い方法が見直されることになった痛ましい事件として歴史に刻まれています。

radiusは英語のray「光線」やradiation 「放射」の語源にもなっています。

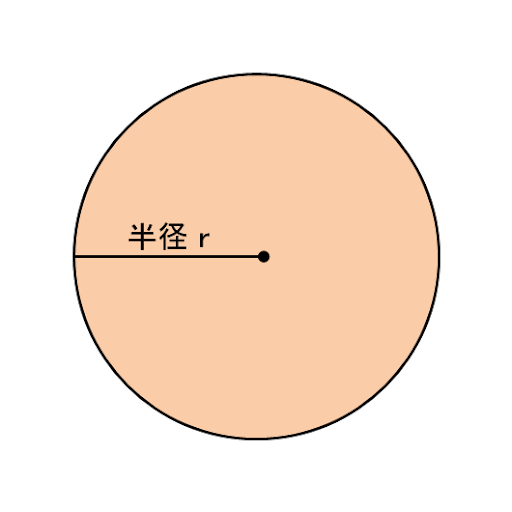

ラテン語radiusには、「車輪のスポーク(車輪の軸と輪と を放射状につなぐ棒)」という意味もあります。

「車輪のスポーク」から「円の半径」も指すようになりました。

このことから、数学などで使用する円の半径を“r (radiusの略) ”と表すようになりました。

〜引用&要約ここまで〜

中学校で初めて元素記号を習ったとき、元素記号の暗記に苦労した覚えがあります。

カルシウムはCa、カリウムはK、ヘリウムはHe……、と英語の頭文字の元素は簡単に覚えられましたが、銅(Cu)や鉄(Fe)、金(Au)など、頭文字と全く関係のない元素は覚えるのに一苦労という。

しかも厄介なことに、「炭素のCはカーボンのCだ!窒素のNはニトロのNだ」と覚え始めてテンションが上がっていると、「ってことは鉄はアイアン(Iron)だからIrかな……、Au!?全然ちゃうやんけ!」なんてことも。

ラテン語という語源をもっと早くから知っていたら、こう言ったストレスから多少なりとも開放されたのだと思う今日この頃でございます。

コメント