【前回記事】

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

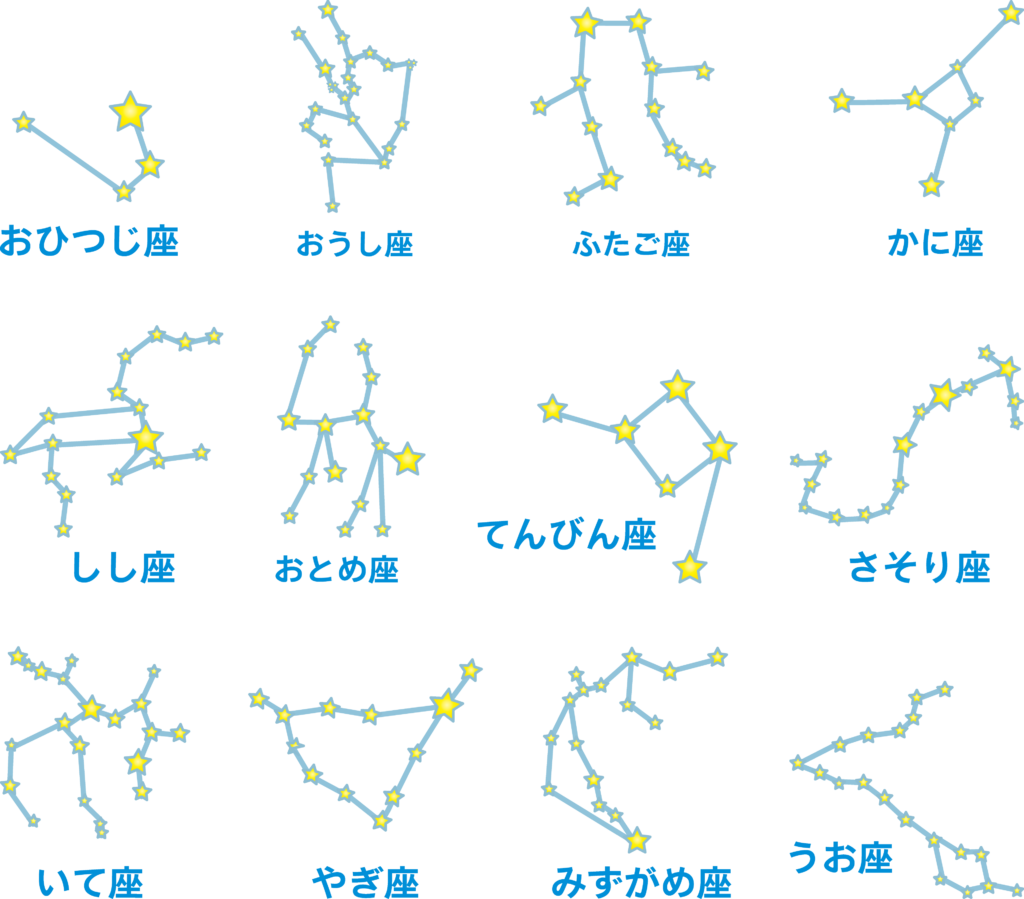

今回のテーマは、“星座に関するラテン語”についてです。

星座に関するラテン語

〜引用&要約〜

前回の「惑星とラテン語」に続き、今度は星座を見ていきましょう。

星座とラテン語の関 わりもかなり深く、英語圏においても12星座の名前はラテン語由来の名前で呼ばれることが多いです。

おひつじ座

はじめに解説するのは、「おひつじ座」を表すAriesです。

ラテン語で牝の羊を表すariesがそのまま使われています。

古代バビロニアにおいておひつじ座にあたる星座は元々「農夫」を意味していました。

ただ、「男」と「羊」が同音異義語(lu)だったために次第におひつじ座は羊の星座となったという経緯があります。

ちなみにギリシャ神話では、おひつじ座の羊は黄金の毛をもつ聖獣とされています。

おうし座

次は「おうし座」のTaurusです。

これもラテン語で「雄の牛」を表すtaurus(タウルス)から綴りは変えられていません。

タウルスはギリシャ神話においてゼウスが変身した姿です。

絶世の美女であるエウロパに近づき、彼女が背中に乗ったところで猛ダッシュ。

海を越えたクレタ島まで辿り着いた後に変身を解き、彼女に想いをつげたのでした。

アミノ酸の一種taurine(タウリン)の語源もこのtaurusで、牛の胆汁の中から発見されたことに由来します。

ふたご座

続いて「ふたご座」のGeminiです。

Geminiはラテン語で「双子の人たち」を表すgeminiが元で、双子を表すので複数形になっています。

この双子の名前はカストルとポルックスといい、ギリシャ神話のゼウスとレダの間に生まれた双子です。

一人はスパルタ王の血を引くカストル、もう一人はゼウスの血を引くポルックスという双子なのに引く血が異なるという違いがありました。

双子は共に戦いの中に身を投じますが、カストルは不運にも戦死。

一方ポルックスはゼウスの血を引いていたため不死身の身体を持っており、カストルのように戦って死ぬことができませんでした。

カストルは嘆き、ゼウスに自分がカストルのもとにいけるよう懇願します。

ゼウスは彼を憐れんで願いを聞き入れ、二人は揃って星座になったのです。

かに座

次に来るのは「かに座」のCancerです。

カニ星座にまつわるストーリーは、ギリシャ神話におけるヘラクレスのヒュドラ退治が有名です。

ヘラクレスと猛毒の怪物ヒュドラの戦いにおいて、ヒュドラに加勢した巨蟹の怪物がいたのですが、ヘラクレスの怪力の前に成す術なく潰されてしまいます。

その後なぜか星座になっていました。

英語のcancer 「がん」の語源にもなっており、腫瘍とそれを取り囲む数々の血管がカニのように見えたからだと考えられています。

しし座

今度は「しし座」のLeoです。

ラテン語のleo「ライオン」 が元になっています。

Leo(レオ)という発音からイメージできるように、英語のlion「ライオン」の語源です。

また、英語でタンポポを指すdandelionの成り立ちは「ライオンの歯」で、これは「葉っぱの形がライオンの歯のように見えたから」だそうです。

ギリシャ神話においてはヘラクレスの最初の難敵である「ネメアの獅子」のストーリーと関連づけられています。

おとめ座

次は「おとめ座」のVirgoです。

ラテン語で「おとめ」を表すvirgoが元で、virgoは英語で同じ意味をもつvirginの語源にもなっています。

ちなみに、おとめは古典ギリシャ語でparthénos(パルテノス)と言い、「パルテノン神殿」の由来もこのparthénosです。

また、おとめ座で一番明るい「スピカ」という星は「麦の穂」という意味のラテン語spicaが元です。

このspicaは靴の裏などに付けることがある「スパイク (spike)」と同じ語源でもあります。

てんびん座

続いて「てんびん座」を指すLibraです。

ラテン語で「てんびん」を表すlibraから変わっていません。

このlibraという単語は、 あまり知られていませんが実はイギリスの通貨に関係しています。

実は「£(ポンド)」を表す “L”のような記号は、libraの頭文字のエルが元になっています。

理由は、ラテン語のlibraは「てんびん」を指すとともに、重さの単位でもありました。

「ポンド」の方の語源はラテン語のpondo 「ポンド」で、pondoの元はpondus「重さ」です。

ラテン語のpondo 「ポンド」はlibra pondo 「重さにおいて〜リブラ」のlibraが省略された形です。

さそり座

次は「さそり座」を表すScorpioです。

ラテン語で「さそり」を表すscorpio(またはscorpius)が元で、つづりから分かるように、英語のscorpion(さそり)の語源にもなっています。

ちなみに、このさそり座の中で一番明るい星であるAntares(アンタレス)は、古典ギリシャ語の“Árēs(アレス)に似た星”という意味です。

アレスは前回の記事でも紹介した「火星」に当たる言葉ですね。

いて座

続いては「いて座」を表すSagittariusです。

ラテン語のsagittarius 「弓を射る人」が元になっています。

サジタリウスはギリシャ神話におけるケイロンに当たり、弓の神であるアルテミスから弓術を学んだケンタウロスの一人です。

不死身の身体を持ちながらも、あることで毒に犯され、永遠の苦しみを味わうことになった不運なケンタウロスです。

やぎ座

次は「やぎ座」です。

英語ではCapricorn と言いますが、ラテン語ではCapricornus「caper(雄山羊)のcornu(角)」 となっており、語形が少し違います。

さらに言うと、日本語の星座名 は「やぎ」だけなので、角まで言及している英語やラテン語と異なる点にも注意が必要です。

cornuは英語のcorn「うおのめ」の語源になっています。

つまり皮膚が「角質化」するということでイメージがつながるかと思います。

みずがめ座

そして次に「みずがめ座」です。

Aquariusといい、語源 はラテン語のaquarius(水を運ぶ人)です。

aquaが「水」というのは分かりやすいのではないでしょうか。

RPGゲームなどでも、水の属性を「アクア」と呼んだりするので、聞き馴染みがあるかもしれません。

他にも、水産物の養 難を指すaquacultureなどにもaquaが含まれています。

ちなみにaquacultureのcultureは「文化」ではなく「養殖、 栽培」という意味です。

一般に「文化」の意味で知られている英語のcultureの語源をたどると、ラテン語のculturaに行き当たり、その原義は「耕すこと」です。

うお座

最後は「うお座」で、Piscesです。

ラテン語の「魚」に当たるpisces が元ですが、piscesは複数形であり、単数形はpiscisです。

なぜ複数系なのかというと、うお座として描かれる魚が二匹だからです。

Piscesの語源はイタリア語のpescatore(漁師)です。

料理でよく聞く「スパゲッティ・ペスカトーレ」は正しくはspaghetti alla pescatora(スパゲッティ・アッラ・ペスカトーラ)であり、意味は「漁師風スパゲッティ」となります。

〜引用&要約ここまで〜

以上、黄道12星座についての語源でした!

「うお座」が複数形であることなど、語源を見てみなければ気づきにくい点などがあるみたいですね。

また、ギリシャ神話と関係が深い星座がたくさんあるので、そういった星座について知ると夜空がまた違った見え方をするかもしれません。

そういった星座に関わっている神話、特にヘラクレスに関係する話もまとめているので、よければそちらもぜひ!

↓

コメント