【前回記事】

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

今回のテーマは、“「アル(al)」のつく言葉”についてです。

「al」のつく言葉

〜引用&要約〜

前回の記事にて、アル・フワーリズミー(al-Khwarizmi)について紹介しました。

本書では、フワーリズミーはアラビアの数学者・天文学者で、algebra(代数学)といった言葉に関連していると説明されています。

al-Khwarizmiやal-gebraなど、語頭にal-がつく単語は他にも、alchemy(錬金術)、alcohol(アルコール)、Altair(アルタイル)やAldebaran (アルデバラン)など様々あります。

この“al”はアラビア語の定冠詞 (英語の“the”のようなもの)で、アラビア語由来の英単語によく登場します。

alから始まる言葉の多くは、アラビア語から中世ラテン語を通じて英語に入ったものと考えられます。

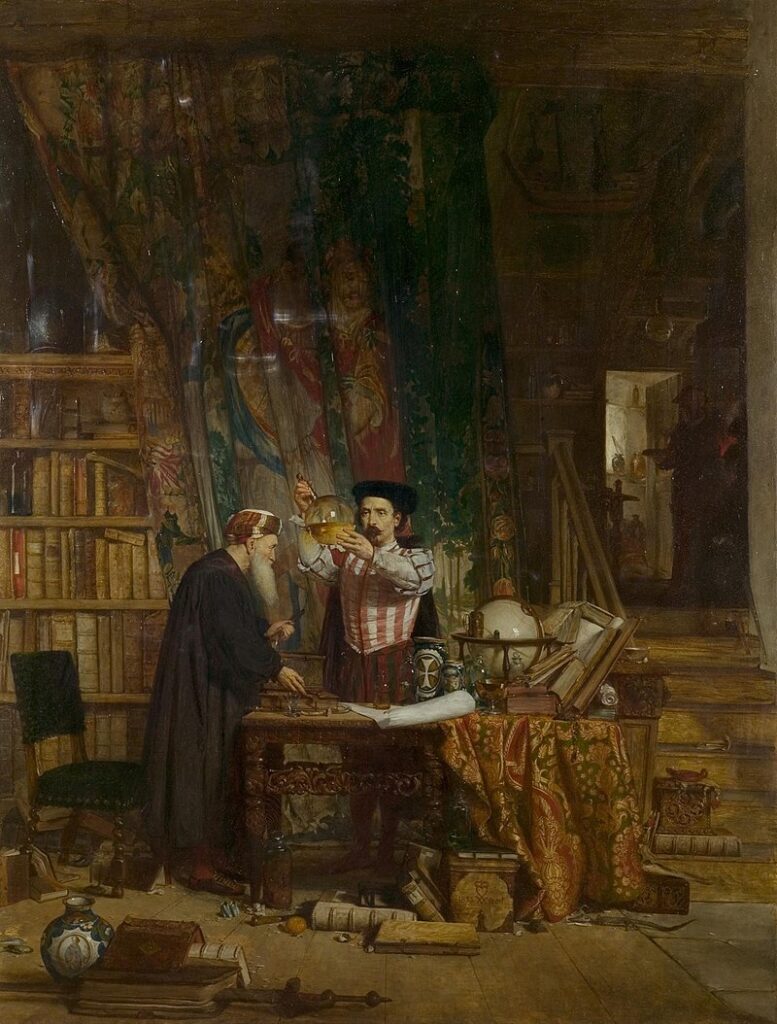

ここで一つ、alという言葉のつながりを、alchemy(アルケミー=錬金術)を参考に見ていきます。

この単語の元はアラビア語のal-kīmiyā’(アルキミア=科学、錬金術)です。

alの部分は先ほど述べたように、英語のtheに相当する定冠詞ですが、後ろのkimiya’はアラビア語の中でも、古典ギリシャ語 のkhumeía(合金技術)が由来です。

また、kīmiyā’はchemistry(ケミストリー=化学)の語源でもあります。

ここまでをまとめると、英語のalchemy(錬金術)は、古代ギリシャからイスラムの世界、そしてそこからまたヨーロッパに戻ってくるという旅をしているのことが分かります。

このように古典ギリシャからアラビアを通じ、アラビアから中世ラテンを経て世界に広がった言葉の例はcarat(カラット)でも見られます。

caratは中世ラテン語のcaratusに由来し、caratusの元を辿るとアラビア語のqīrātです。

さらにqīrātの語源を辿ると、古典ギリシャ語のkeration(イナゴマメの実、小さい角)となり、言葉の大元を探っていくことで各地域の歴史的なつながりが見えてきます。

〜引用&要約ここまで〜

国同士が陸で繋がっていたりすると、言葉が旅をして独自の進化を遂げて帰ってくるという点がとても面白く感じます。

そういった点で見ると、日本語も中々面白い進化を遂げています。

【日本語の雑学②】の記事にて、漢字が日本に入ってきたことで、音読みと訓読みという区別が生まれてきたことを紹介しました。

同じ文字なのに読み方が二つあるという複雑な言語だからこそ、漫画のように絵(文字の形)から様々なセリフ(読み方や感情)などを想像する力が養われているのでは……と勝手に考えています。

ちなみに、先ほどalchemyはalとkīmiyā’によって成った言葉ということが分かりましたが、アルコールやアルデバランなど他の言葉も同様です。

alcohol(アルコール)は、アラビア語の定冠詞“al”とアラビア語の“khwl(殺菌剤などに利用されたアンチモン硫化物)”が合わさったものと考えられています。(諸説あり)

その他化学用語のalkali(アルカリ)も、“al”と“qily(灰)”から成り、Aldebaran(アルデバラン)も“al”と“Dabaran(後に続くもの)”から成ったとされています。

コメント