【前回記事】

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

今回のテーマは“植民地の語源となった言葉”です。

植民地(colony)の語源となった言葉

~引用&要約~

意味を隔てたイギリスだけでなく、ヨーロッパの大陸部分においても口ーマ帝国の遺産と呼ぶべき地名を多く見ることができます。

今回紹介するのは、ドイツにある「ケルン (Köln)」です。

ケルンという地名の語源は、ラテン語のcolonia「植民市」です。

ローマ帝国時代、この地はクラウディウス帝の妻である小アグリッピーナを称えるためにColonia Claudia Ara Agrippinensium(クラウディウス植民市アグリッピーナの民たちの祭壇)と名付けられま した。

不思議なことに、そのうちのcolonia(植民市)という、固有名詞ではなく一般名詞の部分が現在の地名 「ケルン」の元になっているのです。

また、このcoloniaが英語のcolony(植民地)の語源となっています。

ちなみに、フランス語の“オーデコロン(eau de Cologne)”の 「コロン」はフランス語で「ケルン」を指し、「オーデコロン」 は「ケルンの水」という意味になります。(この都市で調合法が考案されたことからこの名が付きました)

コロニーといえばガンダムのあればかり思い浮かぶのですが、coloniaが語源だったんですね。

そうそう、ゴシック建築の最高傑作と名高いケルン大聖堂は、なんと約632年の歳月をかけて建てられたといわれています。

現在の聖堂は3代目であり、4世紀に建てられた初代の聖堂から改修や再建築などを経て現在に至ります。

途中、火災や戦争の影響などによる建物の損壊や工事の中断など、様々な困難を目の当たりにしてきた建物でもあります。

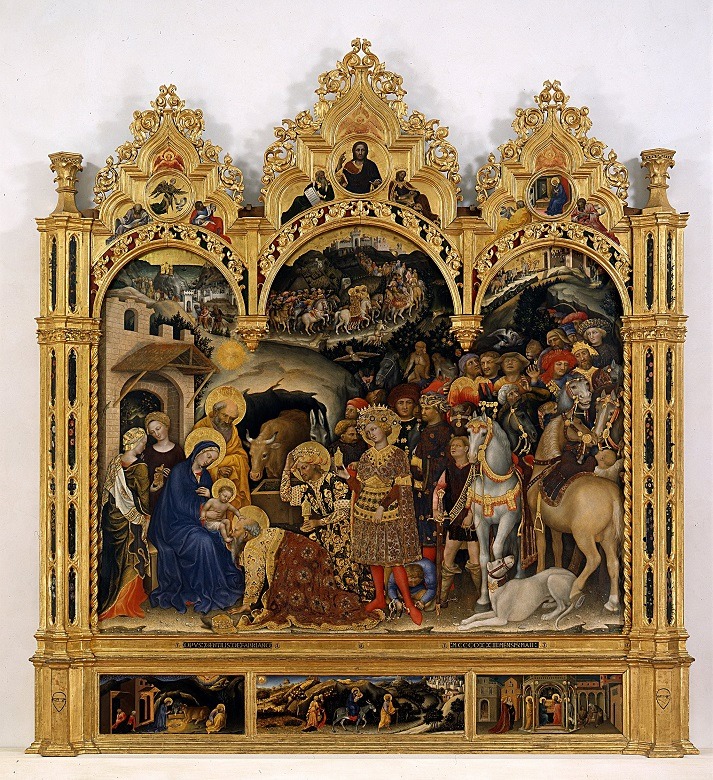

歴史的に注目を浴びるようになったのは、1164年にミラノから送られた東方三賢者(博士)の聖遺骨を納めたことです。

聖遺物のために巡礼者が多く参り、名実ともに最大級の聖堂として知られるようになっていきました。

東方三賢者についてもまとめているので、気になった方はそちらもぜひ!

コメント