心理学

心理学

【記事まとめ】歴史を変えた心理学(全29回)

心理学

心理学  哲学

哲学  歴史

歴史  経済

経済  科学

科学  歴史

歴史  歴史

歴史  雑学

雑学  行動

行動  宗教

宗教  経済

経済  哲学

哲学  哲学

哲学  哲学

哲学  雑学

雑学  雑学

雑学  歴史

歴史  歴史

歴史  心理学

心理学  歴史

歴史  経済

経済  芸術

芸術  科学

科学  雑記

雑記  科学

科学  雑記

雑記  経済

経済  宗教

宗教  科学

科学  科学

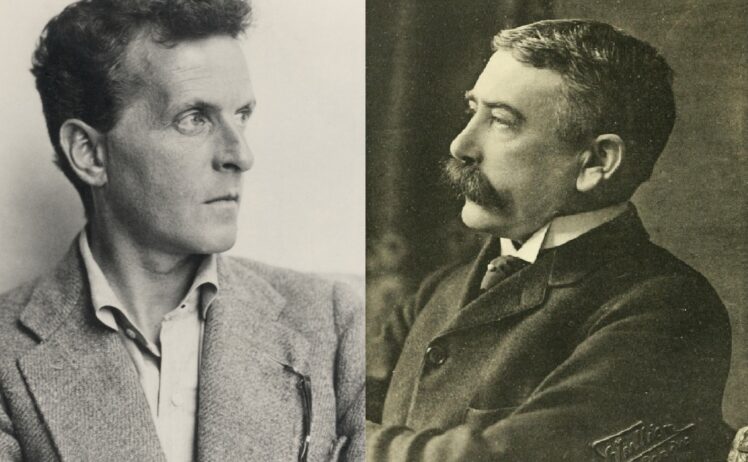

科学  哲学

哲学  哲学

哲学  哲学

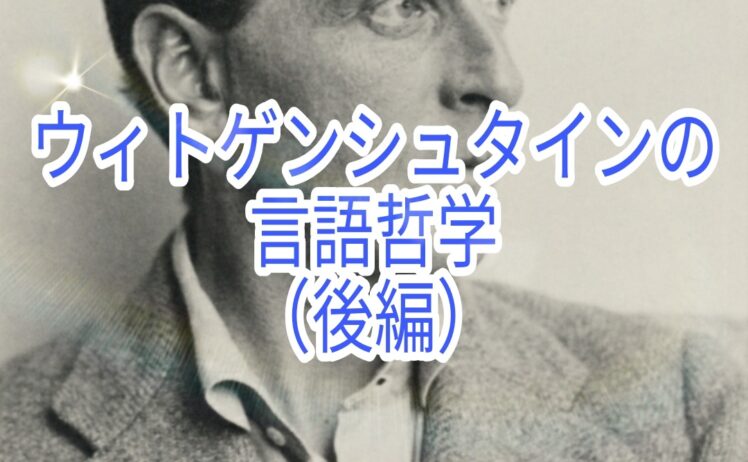

哲学  哲学

哲学  哲学

哲学  教育

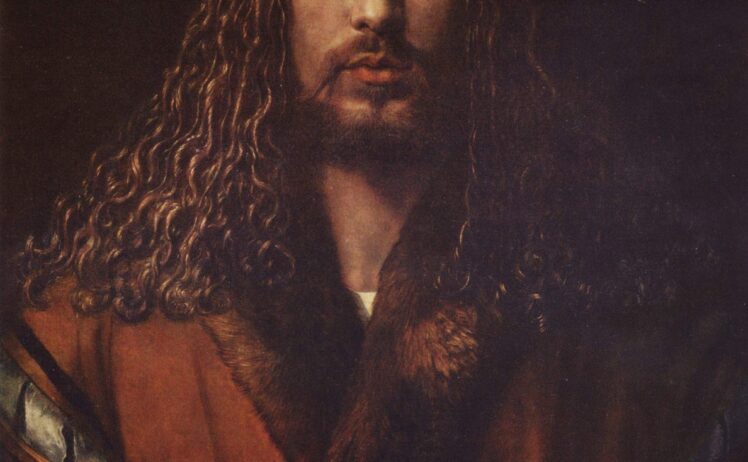

教育  芸術

芸術  経済

経済  芸術

芸術  科学

科学  雑学

雑学  歴史

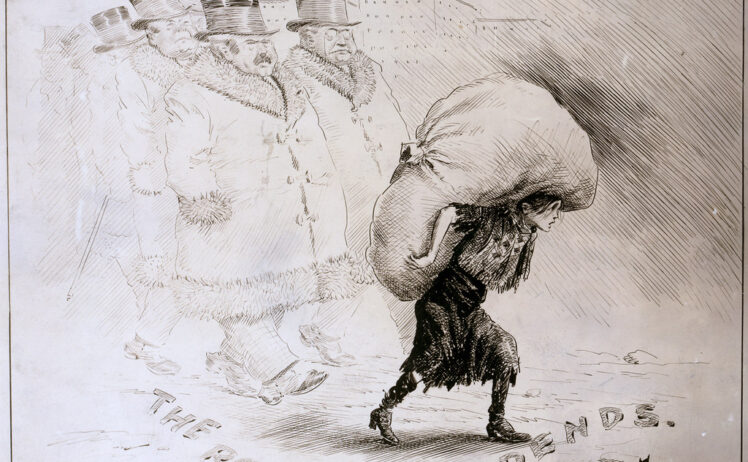

歴史  経済

経済  歴史

歴史  哲学

哲学  経済

経済