【前回記事】

進化の系統樹

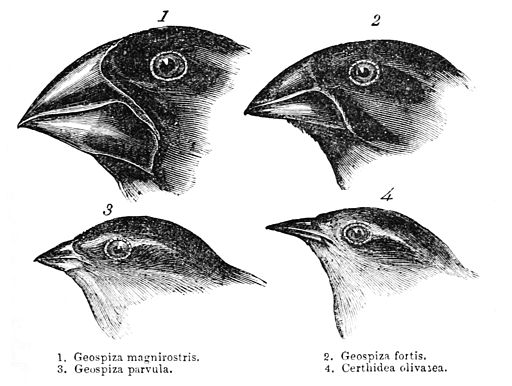

堅い実を食べるためにクチバシが太く硬くなったフィンチ、花の蜜を食べるために細長く変わっていったフィンチ……。

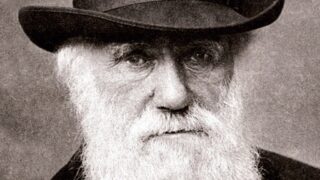

生存競争の中でライバルのいない環境や競争の激しくない場所(ニッチ)に適応していくと述べたダーウィンは、このメカニズムによって集団が分岐し、やがて新しい種となって子孫が繁栄していくことに気づきました。

一方、ある環境ではよく似た種類が生まれ、その集団で再び生存競争が起きます。

ある集団は生き残りもっとも環境に適応した種となり、そうでない集団は種の存続ができずに絶滅していきます。

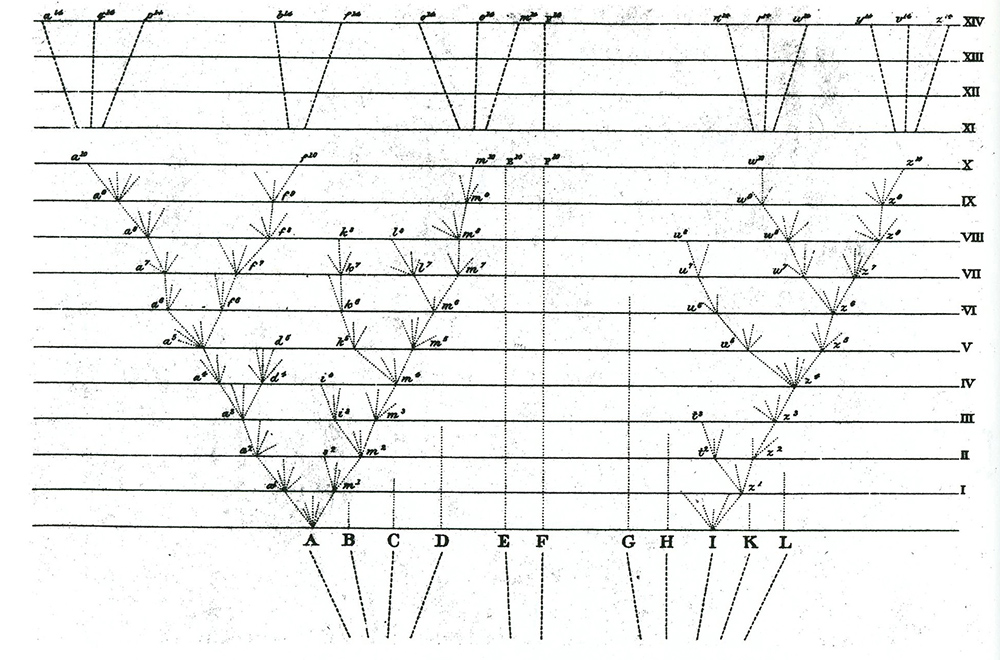

『種の起源』においてダーウィンは、こういった進化の流れを系統樹として説明しています。(下図参考)

『種の起源』に記された系統樹

この図は、生物がニッチを埋めながら競争を行い、ある種は環境に適応した上で生存競争に勝ち抜き、子孫を残していることを示しています。

競争に勝った種もそのまま安泰というわけにはいかず、他の似た種が現れることで再び競争がはじまります。

様々なニッチを満たし、変化しながら生き残った種が現在まで続いているという解釈ができます。

ダーウィンが実際の生物グループで系統樹の作成を試みたのはハトのみでしたが、形態の類似性や交配の結果から、カワラバトが様々な種が生まれてきたことを筋立てることができました。

すでに絶滅してしまった太古の生物については、化石として残っていない限り知る術はありませんが、この系統樹のように様々に分岐し、絶滅してしまった無数の種がいることも分かります。

ダーウィンは系統樹が未完成であることを自覚しており、彼の時代ではそれを完成させることが不可能であることも理解していました。

「私が生きているうちは(系統樹)の完成は見届けられないだろう。

だが、いずれ自然界の極めて正確な系統樹が手に入るときが来ると信じている。」

と述べており、未来でも生物多様化の本質は変わらなことを確信していたようです。

驚くことに、現在ではDNAによって種の系統を明らかにすることができます。

DNAのは突然変異によってランダムに塩基配列が変更される領域がありまる。

その変異はその生物の歴史とともに蓄積されていくため、類縁の種の塩基配列にどれだけ違いがあるのかを比較することができます。

DNAという概念がなかった当時、すでに彼は生物の中に存在する遺伝子のような何かの存在に気づいていたのかもしれません。

自らの理論を批判するのは自分でありたい

『種の起源』第六章「学説の難点」では、自説の問題点について言及しています。

ダーウィンは、自分の理論に穴があるのならば、それに気づくのも自分でありたいと考えていました。

彼が示した大きな問題点の一つが、「中間的な種や化石が見られないのはなぜか」ということでした。

【中間的な種が見られない理由】

もし自然淘汰によってA種→B種→C種→D種→ E種と少しずつ形質が変化していくなら、生物の歴史の中でにおいて中間的なC種の化石などが見つかっても良いはずです。

しかしダーウィンが調べたところ、断片的な化石ばかりが発見されており、進化のグラデーションがはっきりと分かるものが見当たりません。

これは、『種の起源』における難題として彼を悩ませました。

彼はこの問いに対し、競争による新しい種の誕生と絶滅を例にして答えを出しています。

生物が徐々に進化してきたとはいえ、全ての段階の種が歴史の中を生き延びて現在に至るわけではありません。

ニッチに対しては形質が似ながらも異なる種同士で競争が激化するため、系統の近い種は早いうちに淘汰されてしまうと予測しました。

これに加え、化石になるプロセスは簡単ではなく、腐敗する前に地層に埋まったり、分解者がいない状態で死体を残す必要があります。

運よく地層に埋まっても雨風や波によって削り取られ、永遠に消え去ってしまいます。

生存競争に勝ち抜き、数を増やした種であればそういった奇跡的とも言える化石化のプロセスに入り込む確率も上がりますが、淘汰されてしまった種ではその確率は絶望的です。

こういった繁栄と絶滅の関係から、中間の化石が見当たらないことを説明しています。

彼は、未来で化石の調査が進めば、いずれは中間種と言えるものが発見されるだろうと予測しています。

そんな希望的な分析を記した『種の起源』が発刊されてから2年後の1861年。

なんと、ドイツで始祖鳥の化石が発見されました。

始祖鳥の化石 H. Raab より

その姿は羽毛の生えた恐竜のような姿をしており、調査が進につれて鳥と爬虫類の中間種であることが分かりました。

ダーウィンが予見していた中間種の化石がこの時発見されたのです。

『種の起源』に対する強力な反論は、こういった発見によって崩れ去っていくことになります。

彼が異常なまでにこだわったこの章は、それまで支配的だった宗教観に対する反駁のようにも見えます。

キリスト教信者(原理主義者)が二言目には口にしていた「サルと人間をつなぐ化石は存在しない」という文言は、彼に呪いのように付きまとっていました。

生物種の進化の隙間をつなぐ中間形態の化石を“移行化石”と言いますが、ヒトと猿の移行化石は、アウストラロピテクスなど多数の初期人類の化石の発見によって裏付けられていきます。

それを彼が知ることはありませんでしたが、「ヒトも系統樹を遡ればどこかで分岐した種にたどり着くことができる」と予見していました。

古生物学の調査がほとんど進んでおらず、一部の地域で発見されたわずかな証拠でさえも入手が困難な時代にこれほどの分析をしていたことは驚くべきことです。

コメント