【前回記事】

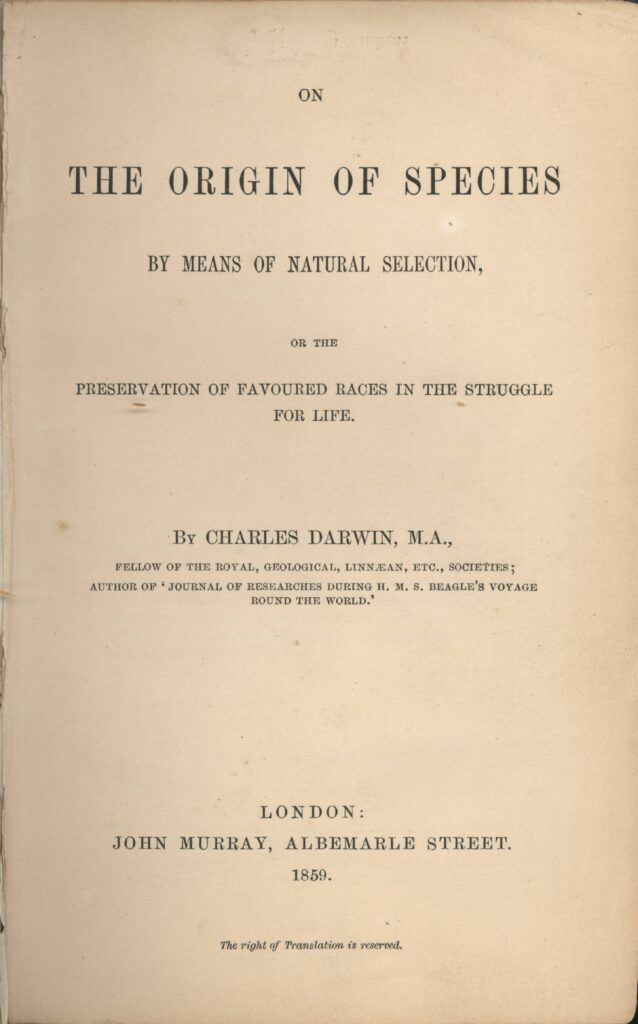

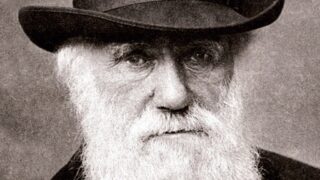

種の起源

ここからは、種の起源の中身についてダイジェスト形式でまとめていきます。

種の起源の第一章には“飼育栽培下での変異”というタイトルで始まります。

これは、人間の手で品種改良されていった農作物や家畜のことです。

当時の博学者の常識では、品種改良は人為的に行われたもので、自然界の説明には適さないと考えられていました。

「飼育栽培品種を自然に返したら、原種に戻ってしまう」という根拠からくるものでもありました。

しかしダーウィンは、「飼育栽培品種が原種に戻るという確たる証拠はない」と反論しました。

何をもって原種とするのか、そもそも原種がなんだったのかが分からないものも多く、環境的な要因で姿が変わるにせよ、遺伝までが変わったのかを判別することができないと主張したのです。

また、品種改良はブリーダー(飼育家)が栽培に適する品種を選び、そうでないものは排除するという工程を何度も繰り返します。

これは、ダーウィンがいう自然淘汰のプロセスと同じではないでしょうか。

彼はこれを「人為選抜」と呼び、身近な作物や家畜をテーマとすることで読者に進化論の入口に入ってもらう意図もありました。

彼はこの問題に際し、植民地だったインドに滞在している高官や商人、宣教師らとコンタクトをとり、世界中の家畜や作物に関する情報をかき集めました。

また、人類が畜産や農業を始めた歴史を知るべく、古代ローマの古典やエジプトの壁画などもからもヒントを得ようとしていました。

ハトの研究

品種改良された動植物の中でも、彼が最も気に入っていたのが“ハト”です。

幼い頃に亡くなった母スザンナが好んで飼育していた動物もハトであり、母との繋がりを感じていたのかもしれません。

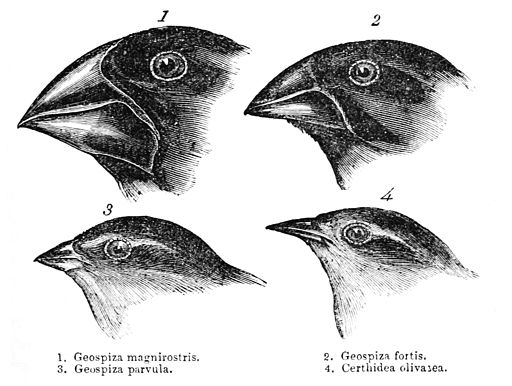

ハトには、伝書鳩として知られるキャリアーや、尻尾が扇のように広いファンテール、素嚢(そのう)が大きいポーターなど、当時から様々な品種が存在していました。

また、ダーウィンがハトを研究対象とした理由として、“共通の祖先から人為選抜によって品種が多様化した”という説の立証に適していると判断したからです。

先に紹介したようなハトは、狭いケージの中でも育ち特別な注意も必要としないなど、飼育が簡単な部類の動物です。

また、ケージの中ではオスとメスが一夫一妻を守るため、他の品種と交じることがないという研究上の利点があります。

ダーウィンは、ハト愛好家のクラブに参加したり、ロンドン郊外の品評会に顔を出したりして、様々なハトの品種を研究していきました。

名家の生まれで恵まれた家柄にもかかわらず、労働者階級のクラブにも顔を出すようになったダーウィン。

他人とのコミュニケーションが苦手でありながらも、いつの間にか安酒場に行きつけになり、プロレタリアたちの熟達したハトの育種に強く関心をもって耳を傾けていました。

そういった情報を整理していくと、観賞用のハトの品種は“カワラバト(ドバト)”を祖先としていることを確信しました。

もし、ファンテールやポーターなどがそれぞれ別のハトを祖先とするなら、自然界にも似たような野生種がいるはずです。

しかし、ハト愛好家たちの間でも鳥類学者の間でさえもそういった種は発見できませんでした。

また、カワラバトはケージの中で飼育することができますが、これは他のハトと比べると例外です。

通常、多くのハトは神経質な生き物で、狭い檻の中などで育てると繁殖活動をしなかったりします。

カワラバトの適応性を他種のハトが持っていると彼が仮定したことも想像に難くありません。

さらに、異なる種を交配させてみると、孵化したハトに野生のカワラバトの特徴が現れることも確認されています。

これは、今でいうところの“先祖返り”に当たります。

他にも、群れで生活すること、樹上に巣を作らないこと、卵を二つだけ産むこと、孵化後のヒナの脚やクチバシの長さが似通っていること、鳴き声がみな同じこと……。

などなど、品種の違いも関わらず共通点が多すぎることも、祖先がカワラバトであることを示唆していました。

これを品種改良(人為選択)に当てはめてみると、羽など人の目を引く要素のみが交配によって多様化し、足の特徴や鳴き声など関心のない部分の性質は特に改変されなかったことを表しています。

ちなみに現代のDNA解析では、そういった観賞用のハトの祖先は正にダーウィンの考えた通りであることも分かっており、彼の観察眼に狂いが無いことを証明しています。

コメント