極めて稀な疾患として、耳にすることもほとんどなかった「虫垂がん(Appendix cancer)」。

かつては医師が一生のうちに一度診るかどうかというほどの稀有ながんであり、患者の多くは高齢者でした。

この珍しい疾患が、若年層(40代以下)を中心に増加しているという研究結果が報告されました。

研究によれば、1970年代以降に生まれた世代における虫垂がんの発症率は、1940年代生まれの世代と比べて3倍から4倍にまで増加しているとのことです。

以下に研究の内容をまとめます。

参考記事)

・A Forgotten Cancer Is Surging in Young People, And Experts Are Puzzled(2025/06/13)

参考研究)

・Birth Cohort Effects in Appendiceal Adenocarcinoma Incidence Across the United States(2025/06/10)

虫垂がんとは何か──知られざる臓器に潜むリスク

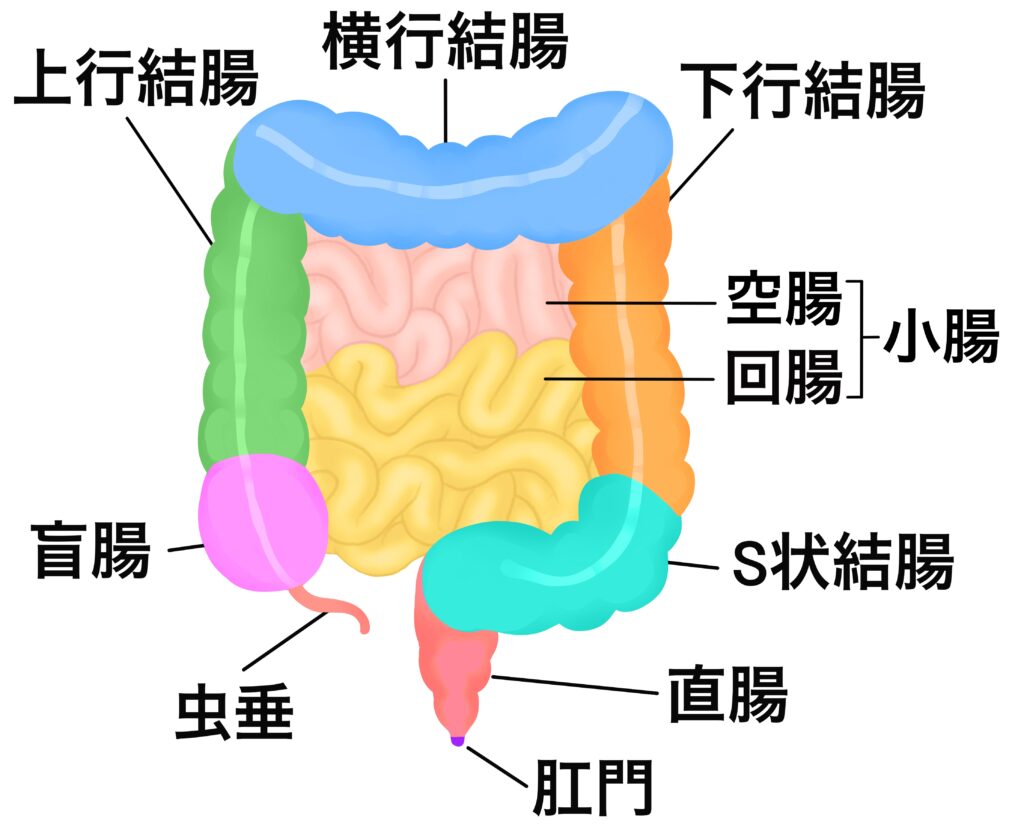

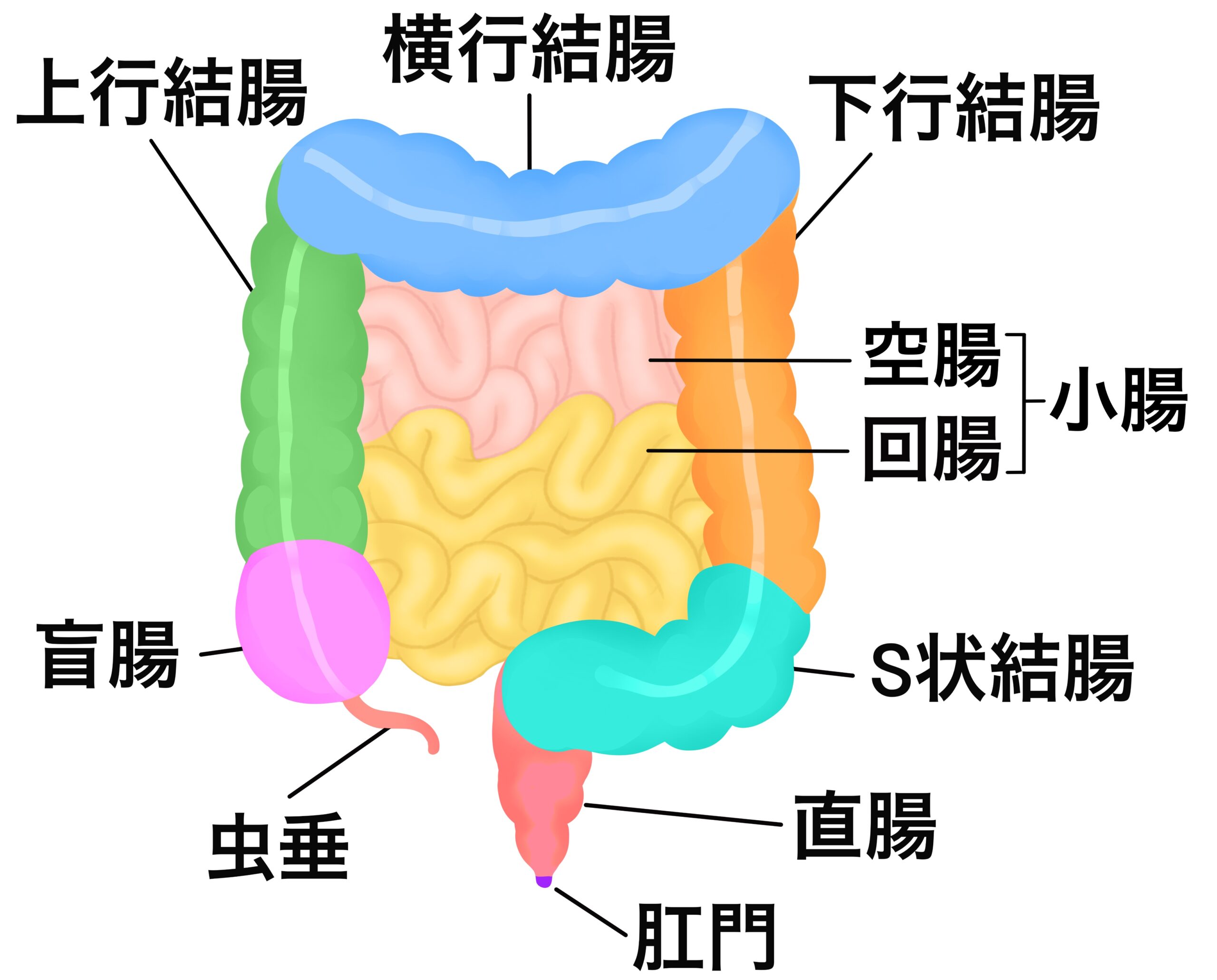

虫垂は、大腸に付属する小さな指状の器官で、「盲腸の突起」とも呼ばれます。現代医学においてもその機能は完全には解明されておらず、主に「虫垂炎」を引き起こす器官として知られています。

しかし、この虫垂にもがんが発生することがあります。しかも、ほとんどのケースでは初期症状がなく、発見が極めて困難です。

虫垂がんは極めて稀ながん種に分類され、年間あたりの発症者数は人口100万人あたりごくわずかとされています。

それにもかかわらず、若年層における増加率は他の消化器系がんと比べても顕著です。

特に注目すべきは、現在では全症例の約3分の1が50歳未満の成人に見られることです。

これは、大腸がんや胃がんなど他の消化器がんよりもはるかに高い割合です。

なぜ若年層に増えているのか? ライフスタイルの変化が鍵か

虫垂がんの増加の原因について、現時点では明確な答えは出ていませんが、いくつかの有力な仮説が浮上しています。

まず考えられるのは、ここ数十年にわたって急速に進んだライフスタイルや環境の変化です。

1970年代以降、肥満の有病率が急激に上昇しており、肥満は消化器がんを含む多くのがんのリスク要因であることが知られています。

また、食生活の欧米化も一因として挙げられています。

加工食品や糖分の多い飲料、赤肉・加工肉の摂取量が増加し、食物繊維の摂取量は減少傾向にあります。

こうした食事パターンは、大腸がんなど他の腸内がんのリスクと深く関連しており、虫垂がんにおいても無関係とは考えにくい状況です。

さらに、身体活動の減少も無視できません。長時間の座位行動や運動不足は、代謝の低下や炎症の増加を招き、がんの発症を助長する可能性があります。

見逃されがちな病気──診断の難しさと早期発見の課題

虫垂がんのもう一つの大きな問題は、その診断の難しさにあります。

大腸がんのように、定期的な内視鏡検査で早期発見できる疾患とは異なり、虫垂がんには標準的なスクリーニング法が存在しません。

症状もきわめて曖昧で、軽い腹痛や膨満感、便通の変化など、日常的によくある不定愁訴に紛れてしまいます。

そのため、ほとんどの症例は虫垂炎として手術を受けた際に偶然発見されます。

この時点ですでに進行しているケースが多く、早期介入が困難となります。

特に50歳未満の若年成人において、腹部の違和感を軽視せず、継続する症状があれば医師の診察を受けることが極めて重要です。

他の消化器がんとの共通性──若年層を襲う新たな傾向

虫垂がんの増加は孤立した現象ではありません。

実際には、大腸がんや胃がんなど、他の消化器がんにおいても50歳未満での診断が増加しています。

これは、共通のリスク因子、たとえばライフスタイルや環境要因、あるいは腸内環境の変化などが関係している可能性を示唆しています。

特に近年注目されているのが、腸内細菌叢(マイクロバイオーム)の変化です。

抗生物質の使用は、医療現場のみならず畜産業にも広がっており、その結果として腸内細菌のバランスが大きく変わりつつあります。

ある研究では、幼少期の抗生物質曝露が成人後の消化器がんのリスクに影響する可能性が示唆されていますが、確証にはさらなる研究が必要とされています。

予防と意識の重要性

虫垂がんは稀ながんであるがゆえに、国全体でのスクリーニング導入は現実的ではありません。

しかしながら、だからこそ個人レベルでの健康意識が極めて重要になります。

アングリア・ラスキン大学のJustin Stebbing 教授は、「こうした難解ながんに対しては、まずは予防と啓発に注力すべきだ」と語っています。

体重管理、食生活の改善、定期的な運動は、消化器系の健康を保ち、がんのリスクを低減するために有効な手段です。

また、喫煙を避けること、アルコール摂取を控えることもがん予防において基本的かつ強力な方策です。

虫垂がんに限らず、これらの対策は健康全般の向上に寄与するため、積極的に取り入れるべきです。

研究と啓発の両輪で挑む

虫垂がんの増加は、私たちの環境や生活様式が、いかに健康に影響を及ぼすかを示す象徴的な事例です。

かつては稀な病気であったものが、気づけば次第に一般的になりつつあるというこの現実は、今後の医療と公衆衛生に大きな課題を突きつけています。

研究者たちは現在、若年層における虫垂がんの急増の背景を解明するため、遺伝的要因、環境因子、腸内環境の変化など、あらゆる可能性を視野に入れて調査を進めています。

私たち一人ひとりができることは、体調の変化を見逃さず、少しでも気になる症状があれば医師に相談すること、そして健康的な生活を維持することです。

そして、こうした情報を広く共有することで、社会全体の意識を高め、早期発見のチャンスを広げていく必要があります。

虫垂がんの急増は、私たちが直面している新たな健康問題であり、同時に今後の予防医療のあり方を見つめ直す機会でもあります。

まとめ

・虫垂がんは若年層において急増しており、1970年代以降生まれの世代で3〜4倍に増加している

・肥満、食生活の変化、腸内細菌叢の乱れなど、ライフスタイルと環境因子が背景にある可能性が高い

・予防と早期対応のためには、体のサインに敏感になるとともに、健康的な生活習慣の維持が重要

コメント