私たちの体内には、無数の微生物が共生しています。

特に腸内では、数百兆にも及ぶ細菌・真菌・ウイルスなどが複雑なエコシステムを形成し、消化や免疫、代謝など、生命活動のあらゆる側面に影響を与えています。

この腸内微生物叢(マイクロバイオーム)の重要性が近年急速に注目を集める中、これまで見落とされがちだった「真菌(fungi)」に焦点を当てた画期的な研究成果が、中国の北京大学から発表されました。

この研究では、腸内に広く存在する真菌の一種「Fusarium foetens(フザリウム・フォエテンス)」が、脂肪肝疾患の一種である「MASH(Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis)」を抑制する働きを持つことが明らかにされました。

特に注目すべきは、この真菌が産生する「FF-C1」という化合物が、病態改善に大きな役割を果たす点です。

従来の脂肪肝研究は主に腸内細菌に注目してきましたが、本研究は腸内「真菌」の存在と機能に光を当てた先駆的な試みであり、新たな治療アプローチの道を切り拓く可能性を秘めています。

研究の内容を以下にまとめます。

参考記事)

・Common Gut Fungus May Protect Against Fatty Liver Disease, Study Finds(2025/05/02)

・A symbiotic filamentous gut fungus ameliorates MASH via a secondary metabolite–CerS6–ceramide axis(2025/05/01)

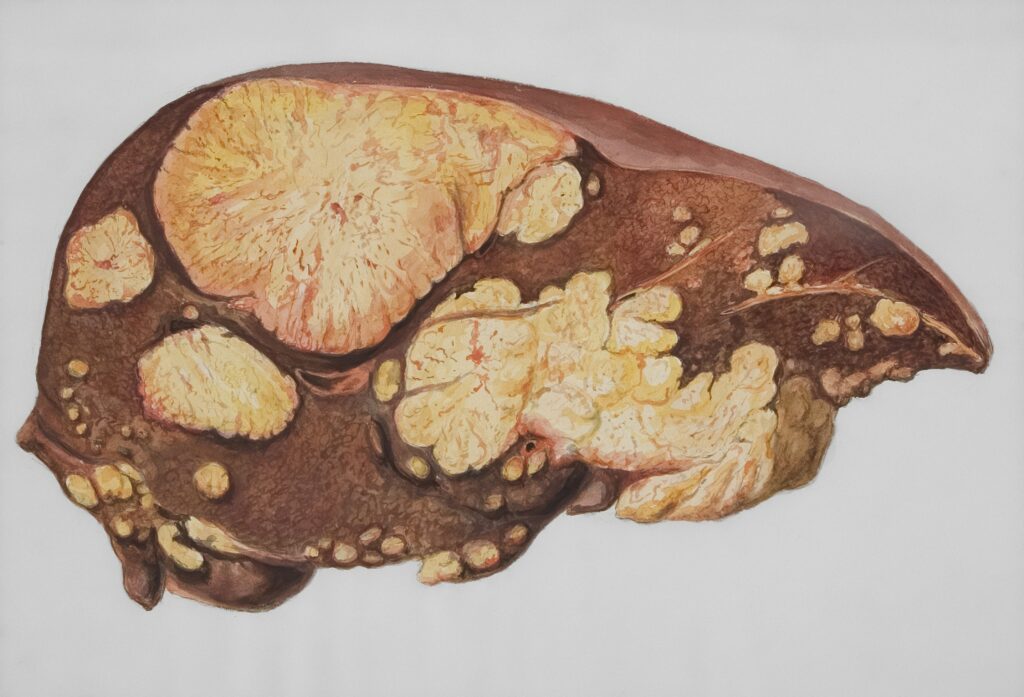

脂肪肝の新たな病態概念「MASH」とは

MASH(代謝機能障害関連脂肪肝炎)は、従来「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」と呼ばれていた疾患に代わって、代謝異常を基盤とするより包括的な概念として登場した新たな診断カテゴリです。

NASHとの違いは、アルコール摂取量の制限を条件としないことにあり、肥満・二型糖尿病・高脂血症などの代謝疾患を背景とする脂肪肝に、炎症や肝細胞傷害が加わることで診断されます。

世界中の成人の約3人に1人が、何らかの形で代謝性脂肪肝疾患(MAFLD)を有していると推定されており、脂肪肝やそれに関する疾患は今や公衆衛生上の大問題となっています。

MASHはその中でも特に深刻な形態であり、進行すれば肝硬変や肝がんへと移行するリスクがあります。

しかし、現時点では明確に承認された薬物療法はなく、食事・運動療法が唯一の標準的介入手段となっているのが現状です。

そのため、新たな治療標的の発見や、疾患の進行を制御するメカニズムの解明が喫緊の課題とされていました。

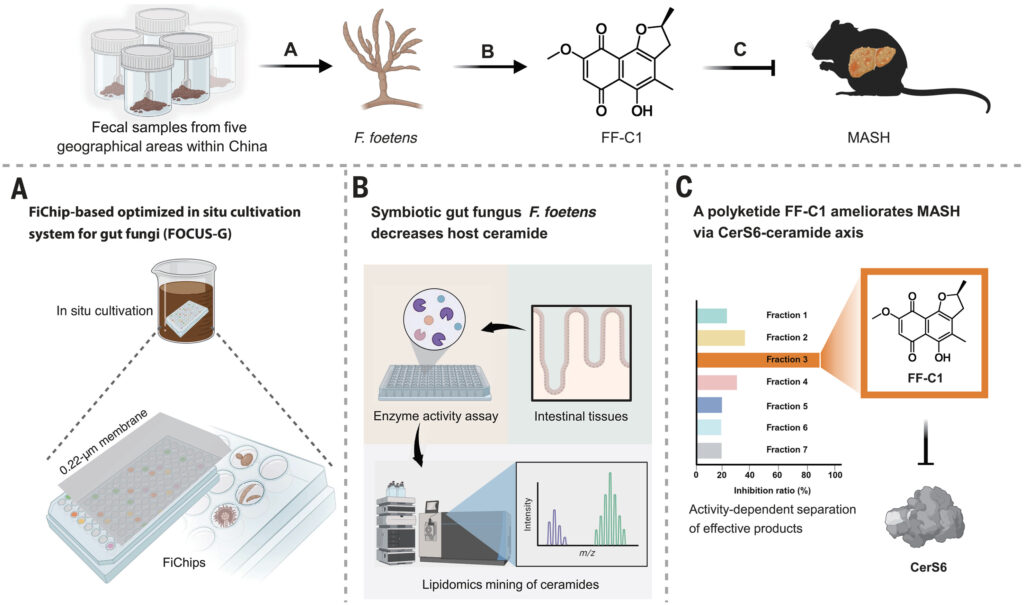

研究の背景:腸内真菌の網羅的調査と培養技術の進化

北京大学の研究チームは、中国国内の複数地域に住む100人から便サンプルを収集し、腸内に生息する真菌の網羅的な解析を行いました。

注目すべき点は、従来困難だった真菌の分離・培養技術を独自に改良し、161種類もの真菌を同定することに成功した点です。

その中でも、Fusarium foetens(フザリウム・フォエテンス)は特に注目されました。

この真菌は、低酸素環境に強く、腸内という厳しい条件下でも生存・増殖できる能力を持つこと、そして複数の被験者に共通して存在していたことから、有力な機能性候補として選ばれました。

これにより、研究チームはF. foetensが体内でどのような代謝産物を産生し、どのように宿主の健康に影響を与えているかを詳細に検証することにしました。

FF-C1の発見:肝炎を抑える真菌由来化合物

マウスモデルを用いた実験では、人工的にMASH様の病態を誘導したマウスに対して、F. foetensまたはその代謝産物であるFF-C1を投与しました。

その結果、肝臓における炎症性サイトカインの発現が有意に抑制され、肝細胞の線維化も顕著に減少したのです。

特にFF-C1を直接投与した場合には、抗炎症作用だけでなく、肝臓内の脂肪蓄積そのものを減少させる作用も確認されました。

これは、真菌由来化合物が肝臓の代謝経路に直接的な影響を及ぼしている可能性を示しています。

CerS6という酵素に注目:脂質代謝の鍵を握る

研究が進む中で、FF-C1の作用メカニズムとして浮上したのが、腸管上皮に発現する酵素「Ceramide Synthase 6(CerS6)」です。

この酵素は、スフィンゴ脂質の合成を担う酵素群のひとつで、脂質代謝や細胞膜構造、さらには炎症応答に深く関与していることが知られています。

研究チームは、FF-C1がこのCerS6の発現や活性を抑制することで、脂質の異常蓄積を防ぎ、肝炎の発症を抑えるのではないかと仮説を立てました。

この仮説を検証するため、腸上皮細胞に特異的にCerS6を過剰発現させたマウスと、遺伝子改変によってCerS6を欠失させたマウスの2種類を用意し、それぞれにFF-C1を投与しました。

その結果、CerS6を過剰に持つマウスではFF-C1の効果がほとんど見られなかった一方で、CerS6を欠損しているマウスでは肝機能の改善が著しく見られました。

この結果は、CerS6がFF-C1の主要な標的であることを示すとともに、CerS6自体が脂肪肝の治療における新たな分子標的となる可能性を強く示唆しています。

ヒトへの応用と腸内真菌研究の未来

今回の成果はマウスモデルでの検証に留まっていますが、同様のメカニズムがヒトにも存在する可能性は十分に考えられます。

腸内マイクロバイオームは人種や生活習慣によって異なりますが、F. foetensのような常在真菌は多くの人に共通して存在していることから、その応用性は広範である可能性があるのです。

さらに、今回の研究で用いられた真菌培養技術や分離手法は、今後の腸内真菌研究に大きな影響を与えると見られています。

研究チームは、「腸内真菌の培養技術と培地最適化を進めることが、腸内マイクロエコロジーの理解を深め、宿主との相互作用を明らかにする上で不可欠である」と述べています。

腸内の微生物生態系には、私たちの健康を脅かす病原性の微生物だけでなく、今回のように私たちを守ってくれる「守護者」のような存在も潜んでいるのです。

まとめ

・北京大学の研究により、腸内真菌Fusarium foetensが脂肪肝疾患(MASH)の進行を抑制する働きを持つことが明らかになった

・この真菌が産生するFF-C1が、脂質代謝酵素CerS6の活性を抑えることで、肝臓の炎症や脂肪蓄積を防ぐ効果があると示された

・腸内真菌に関する培養技術の進歩は、今後のマイクロバイオーム研究や疾患予防・治療戦略に新たな道を拓くと期待されている

コメント