現代社会において、スマートフォンやPCをはじめとするテクノロジーは私たちの生活に欠かせない存在となっています。

一方で、「テクノロジーの過剰な利用が人間の脳を退化させるのではないか」といった懸念も根強くあります。

計算や記憶といった認知作業をコンピュータに依存することで、「脳が怠けてしまうのではないか」「情報を覚えなくてもよくなったことで、記憶力が衰えるのではないか」といった声も聞かれます。

しかし、こうした一般的な懸念とは逆の視点を示す、非常に興味深い研究結果が発表されました。

以下に研究の内容をまとめます。

参考記事)

・Using Tech as You Get Older Could Reduce Your Risk of Dementia(2025/04/21)

参考研究)

・A meta-analysis of technology use and cognitive aging(2025/04/14)

研究の概要

ベイラー大学の心理学者・神経科学者であるMichael Scullin氏を中心とした国際研究チームが、テクノロジーの使用が高齢者における認知症の発症リスクを大幅に下げる可能性を明らかにしました。

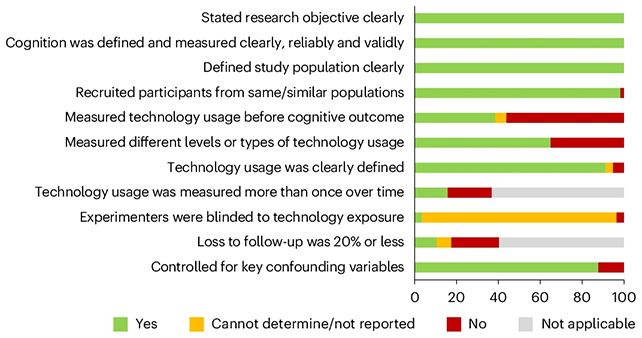

この研究は、過去に発表された57件の独立した研究を網羅的に分析したものであり、対象となった被験者の総数はなんと41万1000人以上に及びます。

参加者はいずれも50歳以上であり、スマートフォンやインターネット、SNSなどのデジタルテクノロジーとの接点を持つ高齢者の認知機能と、その後の変化に関する大規模なデータが使用されました。

研究チームは、それぞれの研究で用いられた異なる手法や測定基準を統合した上で、テクノロジー利用と認知症リスクの関係性を統計的に分析しました。

その結果、明らかな傾向が浮かび上がりました。

テクノロジーを使う高齢者は、認知機能の低下リスクが最大58%低い

研究によれば、日常的にテクノロジーを利用している高齢者は、そうでない人と比べて認知機能障害の発症リスクが58%も低いという驚くべき結果が導き出されました。

さらに、長期間にわたって認知機能が徐々に衰える「認知機能の低下」についても、テクノロジー使用者は26〜34%の割合でリスクが減少していたことがわかっています。

これらのデータは、職業、教育水準、経済的地位などの他の影響要因を調整した後でも有意な相関が見られたことから、テクノロジーと認知機能維持の間に一定の関連性があることを示しています。

この研究に参加したテキサス大学オースティン校の神経心理学者Jared Benge氏は、「高齢者がテクノロジーを通じて、脳を刺激し、他者とつながり、認知的な困難を補完するような使い方をすることで、健康的な認知機能を保つ可能性がある」と述べています。

テクノロジーが脳に良い影響を与える3つの可能性

研究チームは、テクノロジーが認知機能の維持に貢献するメカニズムとして、主に3つの側面に着目しています。

まず第一に、新しいデバイスやアプリケーションを使いこなすことは、学習行動そのものであり、脳の活性化につながります。

高齢者がスマートフォンやタブレットの操作を覚えたり、新たなSNSを始めたりする行為は、日常生活において「認知的挑戦」を生み出します。

こうした挑戦が、神経可塑性を維持するために重要な役割を果たすと考えられます。

次に、テクノロジーは人とのつながりを保つ手段としても極めて有効です。

SNSやビデオ通話アプリを使うことで、家族や友人と離れて暮らしていても頻繁に交流することが可能になります。

過去の研究でも、孤独や社会的孤立は認知症のリスクを高める要因であることが明らかになっています。(要約は社交的な交流が認知症を最大5年遅らせるにて)

したがって、テクノロジーによる社会的関係の維持が、精神的・認知的健康の維持に寄与していると見られます。

さらに、テクノロジーは「認知的補助ツール」として、高齢者の生活を支える役割を果たすこともできます。

たとえば、服薬の時間を通知するリマインダー機能、健康診断の予約管理、ナビゲーション、買い物リストの共有など、多くのアプリケーションが高齢者の自立した生活を支えるサポート機能を提供することが可能です。

これらのツールが、高齢者の自己管理能力を補い、結果として認知機能の低下を防ぐことにつながっている可能性があります。

「親や祖父母にテクノロジーを勧めてみては?」

Michael Scullin氏は、「多くの人が“デジタルデメンシア”という言葉を使い、テクノロジーが脳に悪影響を及ぼすと考えがちですが、データはむしろ逆の結果を示している」と述べています。

そして、「もし両親や祖父母がテクノロジーから距離を置いているのであれば、写真アプリやメッセージ機能、カレンダーなどの簡単な機能から、ぜひ一緒に学んでみるとよいかもしれない」と提案しています。

テクノロジーは時に複雑で、初めて使う高齢者にとっては難しさもあるかもしれません。

だからこそ、家族や周囲の人が根気よくサポートすることが、認知症予防の一助となる可能性があるのです。

今回の研究は、個別の小規模研究ではなく、多くのデータを統合したメタ分析である点でも信頼性が高く、今後の高齢者支援や予防医療の分野において、極めて重要な知見を提供しています。

まとめ

・高齢者が新しい機器を利用することは、認知症リスクを最大58%まで軽減する可能性がある

・脳の刺激、社会的つながりの維持など、テクノロジーが認知機能の維持に寄与することが示唆された

・家族や地域社会が高齢者に対して導入を支援することで、健康寿命の延伸に貢献できると期待される

コメント