魚はその高い栄養価から、世界中の食卓で重宝されている食材です。

特にDHAやEPAなどのオメガ3脂肪酸、たんぱく質、ビタミンDなどが豊富に含まれており、心臓病の予防や脳の健康維持に寄与するとされています。

中でもツナ(マグロ)は、手軽に摂取できる缶詰として多くの人々に親しまれています。

しかしその一方で、魚類に蓄積される水銀による健康リスクが、長年にわたって問題視されてきました。(What You Need to Know About Mercury in Fish and Shellfishより)

特に大型で長寿な魚種であるマグロやカジキなどは、食物連鎖の頂点に位置するため、水銀を高濃度で体内に保持していることが少なくありません。

こうした背景から、特に妊娠中の方や小さな子どもに対しては、魚の摂取量や種類に注意を払うよう勧告がなされてきました。

こうした中、スウェーデン農業科学大学とチャルマース工科大学の研究者チームが、魚の包装方法を少し工夫することで、ツナ缶の水銀含有量を最大35%も削減できる可能性があるという画期的な研究成果を発表しました。

この発見は、魚の安全性を大きく高めるだけでなく、食品加工業界における新たな基準や技術の確立にもつながる可能性を秘めています。

参考記事)

・Scientists Discover a Simple Method to Reduce Mercury Levels in Tuna(2025/04/07)

・Mercury in Tuna: Is This Fish Safe to Eat?(2018/11/07)

参考研究)

・New Insight into Mercury Removal from Fish Meat Using a Single-Component Solution Containing cysteine(2024/10/02)

アミノ酸「システイン」が鍵──魚肉から水銀を引き出すメカニズム

研究チームが着目したのは、自然界にも存在するアミノ酸の一種である「システイン(cysteine)」です。

システインは、人のにおいて中性アミノ酸(極性)の一つとして知られるタンパク質の構成成分です。

毛髪、爪、皮膚の角質層などに多く含まれ、水銀と非常に強く結合する化学的性質があります。

この特性は、もともと魚が水銀を体内に蓄積するメカニズムの一因でもあるのですが、研究者たちはこの性質を逆手に取り、魚肉から水銀を引き出すためのツールとして活用できるのではないかと考えました。

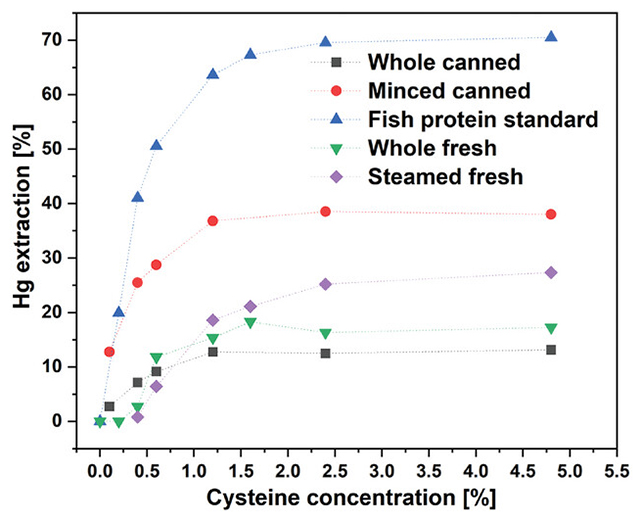

具体的には、システインを含んだ水溶液にツナの缶詰を浸すことで、魚肉内の水銀が徐々に溶液中へと移行するかどうかの実験を行いました。

実験では、接触面積が大きければ大きいほど、また滞留時間が長ければ長いほど、水銀が多く除去されることが確認されました。

検出された水銀除去の効果は、およそ25%から最大で35%に達し、これは食品の加工現場においても無視できない数字です。

研究を主導した化学者Przemysław Strachowski氏(チャルマース工科大学)は、「この方法であれば、製品がすでに棚に並んでいる状態でも水銀除去効果が継続されるため、追加の製造工程が必要ないという利点がある」と語っています。

つまり消費者の手元に届く前から、ツナ缶の中で水銀除去が始まり、保管中にも継続されるという方法が実現可能なのです。

食品の味や見た目には影響なし──消費者の受容性にも配慮

食品に新しい処理や添加が加えられる際、多くの消費者が懸念するのは「味や匂い、外観への影響」です。

しかしながら、今回の研究では、システインを用いた処理によって魚の見た目や匂いに目立った変化が見られなかったことも報告されています。

さらに、この水銀除去効果は最大2週間持続することが確認されており、保存期間中における安全性向上にも寄与します。

また、使用されるシステイン溶液には特別な添加物は一切使用されておらず、食品安全の観点からも安心して導入できる可能性があります。

これは、加工業者・消費者の双方にとって、非常に大きなメリットです。

「摂取を控える」以外のアプローチ──魚の安全性を根本から変える可能性

これまで、水銀汚染に対しては「魚の摂取を控える」「種類を限定する」といった受動的な対応策が中心でした。

しかし、今回の研究成果は、魚の摂取量を減らすことなく、根本的に水銀リスクを軽減できる道があることを示しています。

食品科学者のMehdi Abdollahi氏(チャルマース工科大学)は、「この研究は、現在は制限対象となっている魚の利用価値を高め、食品の無駄を減らすことにもつながる」と述べています。

また、将来的にはこの技術をさらに発展させることで、他の魚種や加工食品への応用も期待されており、食品業界全体に波及する可能性があるとされています。

もちろん、まだ実用化にはさらなる研究が必要とされており、除去された水銀をどのように安全に処理・廃棄するかという点も課題として残されています。

しかし、「食べて安全な魚を増やす」ための新たな選択肢が示された意義は非常に大きいと言えるでしょう。

まとめ

・アミノ酸「システイン」を用いることで、ツナ缶から最大35%の水銀を除去できることが確認された

・魚の品質(見た目・匂い)を損なうことなく、保存中にも水銀除去が可能

・「魚を控える」選択肢として今後の研究が期待される

コメント