人工甘味料(ASWs:Artificial Sweeteners)は、低カロリーまたは無カロリーの甘味料として食品や飲料に広く使用されており、消費者からの需要も高いです。

特に、アスパルテームは、スクロース(ショ糖)の約200倍の甘さを持ち、添加されてもカロリーがほぼゼロであるため、ダイエット飲料や低糖食品によく利用されています。

しかし、アスパルテームの過剰摂取が健康に与える影響については、長年にわたり議論が続いています。

これまでも、アスパルテームがマウスやラットの不安障害を助長や学習能力の低下に関係していることが明らかになっており、人における長期的な摂取が安全かどうかについては疑問が残っています。

・アスパルテームが不安障害を助長する可能性を示唆(フロリダ州立大学)

・アスパルテームによる学習能力の低下は遺伝することが判明(マウス実験)

より

今回の記事では、人工甘味が及ぼす人体への影響と、中国山東大学による最新の研究についてまとめます。

参考研究)

・Sweetener aspartame aggravates atherosclerosis through insulin-triggered inflammation(2025/02/19)

アスパルテームの規制と現状

FDA(米食品医薬品局)によるアスパルテームの1日摂取許容量(ADI)は、ヨーロッパでは40mg/kg体重、アメリカでは50mg/kg体重と設定されています。

これらの基準は、人間が生涯にわたって毎日摂取しても健康に悪影響を及ぼさないと考えられる量を基準にしています。

しかし、大人や子どもが無意識にこの許容量を超えて摂取してしまうケースが多く報告されており、過去の研究からもアスパルテームの過剰摂取が以下の疾患と関連している可能性が示唆されています。

• 肥満

• 2型糖尿病(T2DM)

• がん

• 心血管疾患(CVD)

• アレルギー

• 神経系疾患および行動障害

特に、心血管疾患(CVD)に関する研究が近年増加しており、アスパルテーム摂取と血管機能障害との関連性が注目されています。

人工甘味料と心血管疾患の関係性

過去の研究では、人工甘味料の摂取が高血圧、血管機能障害、炎症、体重増加、腸内細菌の変化などの要因を通じて、心血管疾患(CVD)のリスクを高める可能性が示唆されています。

しかし、一部の研究では人工甘味料が体重や血糖値に与える悪影響が少ないとする結果も報告されており、議論は平行線を辿っています。

特に、最近の大規模コホート研究(103,388人を対象)では、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロースなどの人工甘味料を多く摂取する人ほど心血管疾患のリスクが高いことが報告されました。(Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the prospective NutriNet-Santé cohortより)

この研究は、人工甘味料と心血管疾患の直接的な関連性を示す重要なデータの一つと言えます。

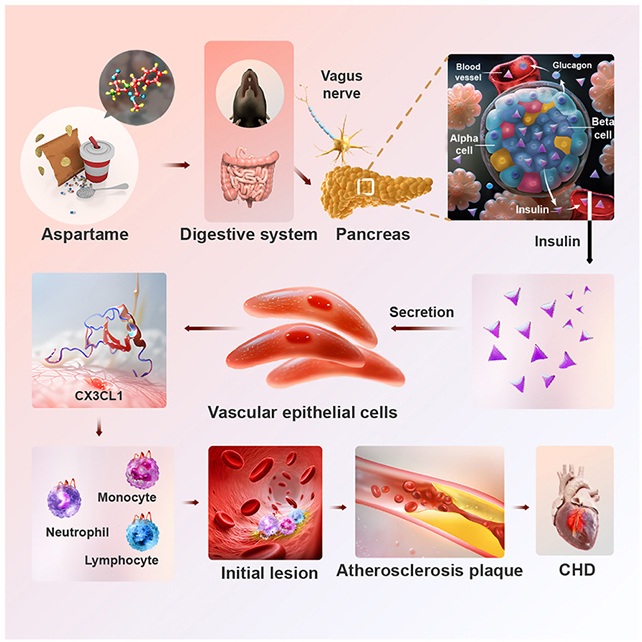

インスリン抵抗性と動脈硬化の関係

インスリン抵抗性と高インスリン血症は、心血管疾患の主要なリスク因子とされています。

• 膵臓のβ細胞は、血糖値が上昇するとインスリンを分泌

• 遊離脂肪酸(FFAs)やアミノ酸もインスリン分泌を調整

• 迷走神経の副交感神経系の刺激もインスリン分泌を増加

・インスリン抵抗性:インスリンが放出されているはずなのに、その量に見合った作用が得られていない状態

・高インスリン血症:血液中のインスリン濃度が高くなる状態

これまでの研究でも、小腸の「神経細胞(ニューロポッド細胞)」が人工甘味料の甘味を迷走神経へ伝え、インスリン分泌を促進する可能性が示されています。

つまり、糖が入ってきたと体が勘違いして、インスリンを放出してしまうということです。

その結果、人工甘味料の摂取がインスリン抵抗性を引き起こし、長期的に動脈硬化を悪化させる可能性があります。

動脈硬化の発症メカニズム

動脈硬化は、心血管疾患や脳卒中などの主要な原因となる疾患です。

インスリン抵抗性と高インスリン血症は、以下のメカニズムで動脈硬化を促進すると考えられています。

• 脂質異常症:血中の脂質バランスが崩れることで、動脈内に脂肪が蓄積

• 塩分・水分の貯留:血圧上昇を引き起こす

• 線溶系の抑制:血液が固まりやすくなり、血栓リスクが上昇

さらに、炎症も動脈硬化の進行に大きく関与します。

• 炎症細胞(単球・マクロファージ)の血管内浸潤

• マクロファージが脂肪を取り込み、泡沫細胞(Foam cells)に変化

• 炎症細胞が動脈プラークの成長と不安定化を促進

これらのプロセスが進行すると、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まることになります。

本研究について:アスパルテームと動脈硬化の関係

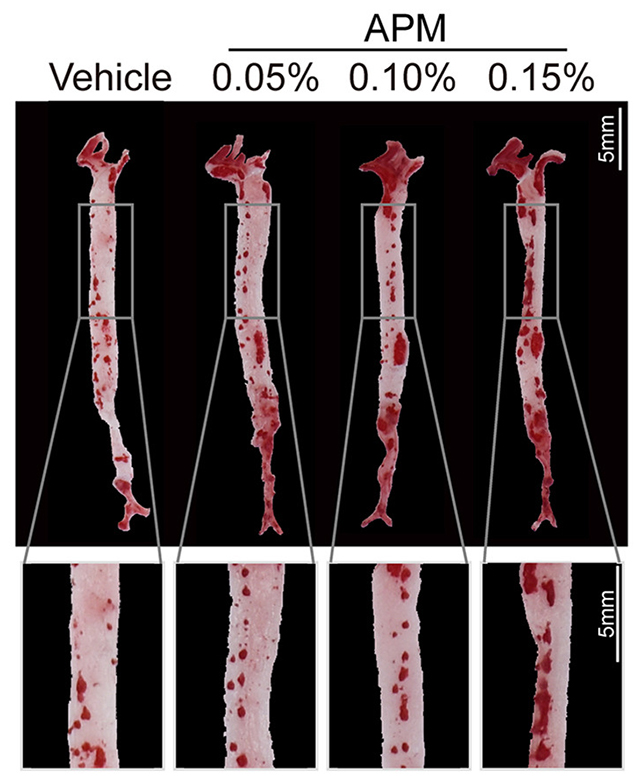

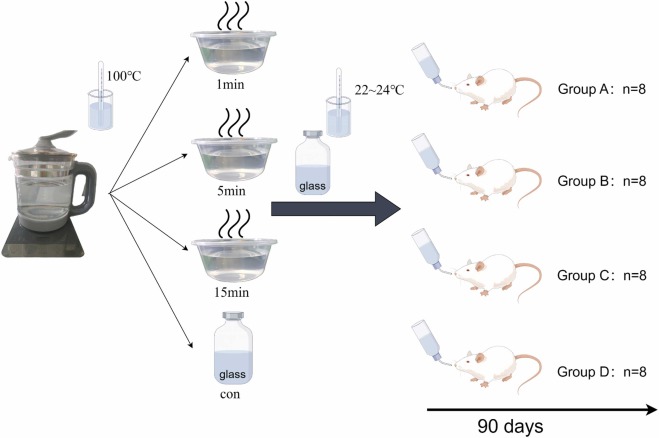

中国、スウェーデン、アメリカの合同研究チームは、マウスに12週間にわたりアスパルテームを摂取させる実験を行いました。

この投与量は、人間が1日にダイエットソーダを約3缶飲んだ場合に相当する量です。

実験に用いられたマウスの一部は、代謝に重要な遺伝子が欠損しており、インスリンが体内の受容体に無制限にアクセスできる状態でした。

その結果、アスパルテームを摂取したマウスは、インスリンのレベルが上昇し、血管の炎症が悪化し、動脈に脂肪性プラークが増加するという変化が見られました。

これらの要因は、心臓発作や脳卒中のリスクを高める可能性があります。

しかし、英国心臓財団に所属する心血管生理学者James Leiper氏は、「この結果はまだ人間で確認されたわけではない」と指摘しています。

さらに、「食品添加物がインスリンレベルに与える影響と、それが心血管疾患のリスクにどのように関係するのかを理解するためには、さらなる研究が必要だ」とコメントしています。

また、今回の研究では、インスリンの増加とともに活性化するCX3CL1というシグナル分子が特定されました。

このCX3CL1の受容体をマウスから取り除いたところ、動脈のプラーク形成が抑制されることが分かりました。

これは、CX3CL1が心臓へのダメージを引き起こす重要な因子であり、今後の治療ターゲットとなる可能性を示しています。

スウェーデンのカロリンスカ研究所の血管生物学者Yihai Cao氏は、「通常、血流が強いため、ほとんどの化学物質はすぐに洗い流される。しかし、CX3CL1は血管の内膜に強く結びつき、通過する免疫細胞を捕まえる働きをすると説明しています。

この作用が、血管の炎症や動脈硬化を引き起こす可能性があることが分かり、アスパルテームの摂取がインスリンの増加と動脈硬化の進行を引き起こす仕組みとの関連性が解明されました。

【主な発見まとめ】

1. アスパルテームがマウスの血中インスリン濃度を上昇させる

2. アスパルテームが動脈プラークの形成と成長を促進する

3. インスリン依存性の動脈硬化促進メカニズムを特定

4. CX3CL1-単球/マクロファージのシグナル伝達が動脈硬化を悪化させることを発見

5. サルの実験でもアスパルテームによるインスリン上昇を確認

この発見により、動脈硬化を引き起こす新たな治療ターゲットが特定され、心血管疾患の治療法開発につながる可能性が示されました。

今後の研究課題として、以下の点が挙げられます。

• 長期摂取が人間の心血管疾患に与える影響の解明

• CX3CL1-単球/マクロファージ経路を標的とした新たな治療法の開発

• 人工甘味料の安全基準の見直し

人工甘味料のリスクを正しく理解し、健康的な食生活を選択することがますます重要になるでしょう。

まとめ

・アスパルテームなどの人工甘味料がインスリンの増加を引き起こしたり、動脈硬化や心血管疾患のリスクを高める可能性がある

・CX3CL1-単球/マクロファージのシグナル伝達が、動脈硬化を悪化させる新たなメカニズムとして特定された

・今後の研究で、人工甘味料の長期的な影響や心血管疾患リスクとの関係をさらに詳しく調査する必要がある

コメント