【前回記事】

自説への反論

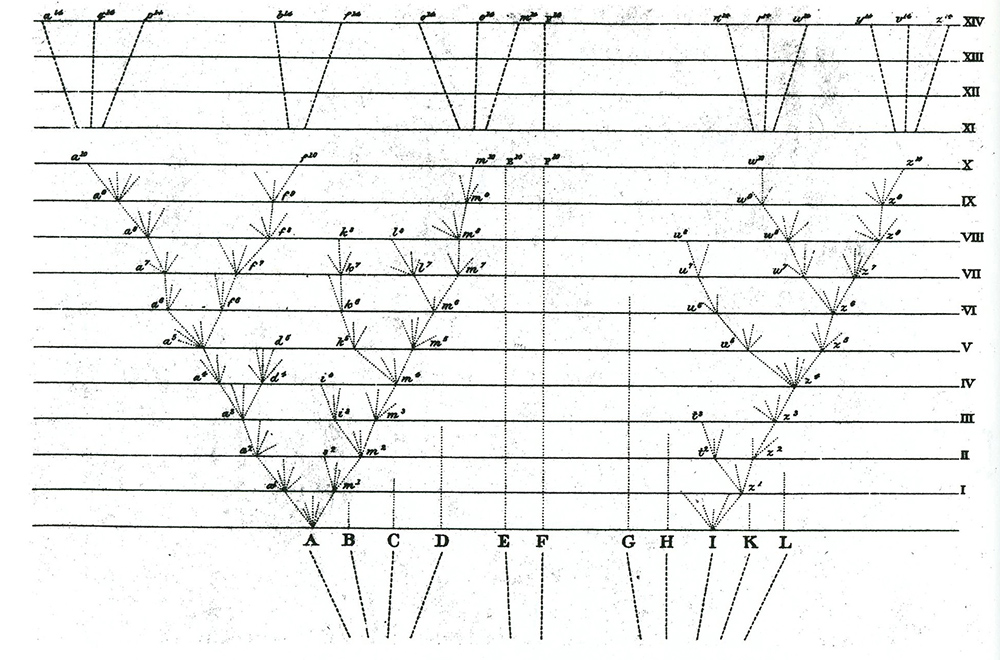

ダーウィンが“中間種の化石がない理由”についての反論が終わると、次から次へと自説への反論をしていきます。

今度、次に倒すべき己の理論は、「複雑な行動は自然淘汰の結果なのか」「生物はどのように移動して分布していったのか」といったものです。

【生物が複雑な行動をとる理由】

カッコウが他の鳥の巣に卵を産みつけることや、特定の蜂が巣穴や獲物を横取りするなど、生物が複雑な行動をとる理由についても考察しました。

これは、多種に依存する行動であり、自分で獲物を捉えるよりも高度なプロセスによって成り立ちます。

果たしてこういった行動を獲得したことも自然淘汰の影響なのでしょうか。

【アリとアブラムシ】

ダーウィンはこの問題にあたり、アリとアブラムシによる実験をしています。

アブラムシは、アリの触覚によって背中に刺激を受けると、お尻から甘露(甘い液体の排泄物)を分泌します。

しかし、ダーウィンが細い毛でアブラムシをどう触っても、甘露を出しませんでした。

彼は、「アブラムシは単純な刺激に反応するのではなく、アリの触覚という特殊な器官を見分ける能力があるのだ」と予想しました。

また、アリにっとてはアブラムシから栄養を摂取でき、アブラムシにとってはアリが住処を掃除してくれる。

彼は、「どちらかが片方に奉仕しているのではなく、それぞれのメリットとなる行動をとっているのだ」と分析しました。

他者のためだけ向けられた行動は、進化とは繋がらないとしたのです。

現在では、アリとアブラムシの関係も解明されつつあり、有力な説としては“アブラムシの防衛手段”ではないかと考えられています。

アブラムシが甘露でアリを誘うことで、天敵となるテントウムシなどの昆虫を排除してもらうという関係です。

こうやって相互に関係を持ちながら自然淘汰を避けてきたというのも、生物のメカニズムの面白いところですね。

進化論の難問

生物のあらゆる行動は、自らの形質を次の世代に繋げることを目的とすることが分かってきましたが、ダーウィンはここで進化論最大の難問にぶち当たります。

それは、はたらきアリやハチなどの“繁殖をしない個体”についてです。

集団の中に不妊の階級がある集団を“真社会性”と呼びます。

女王アリや女王バチは卵を産んで子孫を残す一方、はたらきアリなどのワーカーはメスであっても産卵する能力がありません。

その代わりにワーカーたちは、エサ集めや巣の防衛、幼虫の世話などの労働に専念します。

ワーカーたちは自分が子孫を残すわけではないのに、なぜ繁栄しているのか……。

ダーウィンはこの難問に、第一章で説明した作物と家畜の品種改良の考え方で答えを出そうとしています。

「美味しい野菜はを調理すればその個体は死ぬが、それと同じ形質をもった作物の種は育種家によってたくさん育てられる。

霜降りになったことが確認された個体は死ぬが、ウシの育種家は迷うことなくそのウシの家族を選ぶ(育てる)。

……私は、社会性昆虫でも同じであることを信じる。」

彼は、繁殖をしないワーカーがコロニーにとって有益な場合、その集団は上手く生き延びることができ、女王を通じてワーカーの形質が次世代に伝えられると考えました。

人間で言えば、自分が子孫を残せなかったとしても、自分の兄弟や親戚が産んだ子を育てることで自分の形質を受け継がせるといった感じでしょうか。

このダーウィンの疑問は、イギリスの進化生物学者ウィリアム・ハミルトン(1936年8月1日〜2000年3月7日)によって解明されます。

『種の起源』を読んで育ったハミルトンは、得意だった数学と好きだった生物の知識を活かし、ワーカーや女王の関係を解き明かした人物です。

彼は、「個体が自ら子孫を残すのではなく、遺伝子を共有する血縁者の繁殖を優先する」という“血縁選択(血縁淘汰)説”を提唱しました。

女王とその子(メス)であるワーカーは血縁関係が近く、同じ遺伝子を共有しています。

ワーカーからすると、自分で繁殖するよりも労働に専念して女王に子孫を残してもらう方が遺伝子を効率的に次世代に繋げる確率が上がります。

これを理解するには、メスバチの遺伝子の数(36本=二倍体)とオスバチの遺伝子の数(16本=一倍体)との関係と遺伝する比率を知る必要がありますが、本来の趣旨から外れるため割愛します。

ダーウィンの頃は遺伝子というものがまだ知られていませんでしたが、“生物は、形質を受け継がせるために利他的な行動(自己犠牲)をとる”という、現代においても違和感のない結論を導いていたのです。

批判に対するダーウィンの哲学

他者の反論の余地がないほどに自らの理論を徹底的に批判するということは中々できるものではありません。

ダーウィンの晩年を著した自伝には、彼が常々心がけていた鉄則が記されているので紹介します。

「長きに渡る研究の中で、私は次の決まりを遵守してきた。

それは、すでに公表されている事実であれ新しい考えであれ、私の結論に反するものに気がついたときには、それを漏れなくすぐに書き留めておくことである。

なぜなら、このような事実や考えは、都合の良い事実や考えよりも簡単に記憶から消えてしまいやすことを経験的に知っているからである。」

これは正に“都合の悪いことを過小評価する”という確証バイアスに当たる考え方です。

現代心理学に通じる考え方を常々持っていたようで、常にこの姿勢で研究当たっていたからこそ、卓越した洞察力が備わっていたのでしょう。

自己批判と反駁を繰り返したダーウィンは、『種の起源』の重版するにあたって注釈や訂正を加えていきます。

第六版では、初版以降に寄せられた反論に言及した章が立てられています。

しかし、その内容は短く、ほとんど言いがかりのような論に対する苦言のようなものでした。

この短い章は、初版から始まった自己批判に対する弁明の完成度が高かったことを意味しています。

不都合な真実から目を逸らさない研究者の鏡として、見習うべき姿勢だと感じる哲学です。

コメント