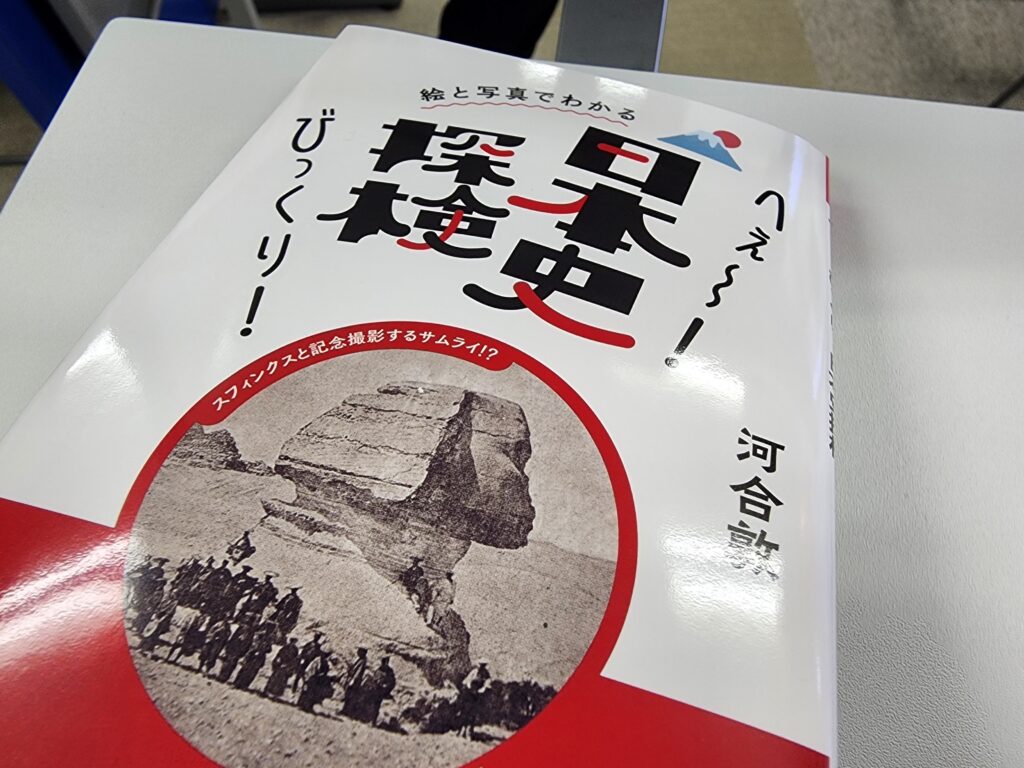

この記事は、著書「絵と写真でわかる へぇ~!びっくり!日本史探検」を参考とした記事を書いていこうと思います。

教科書や資料集に載っているような日本史の史料をについて、なぜそのような絵がや分が書かれたのかについてまとめていきます。

史料から見える歴史の裏側を知ると、思わず「へ〜」と言いたくなる学びがあり、今の時代を生きるヒントが見つかるかもしれません。

今回取り上げるテーマは「日本で最初の銀行券(大黒札)」です。

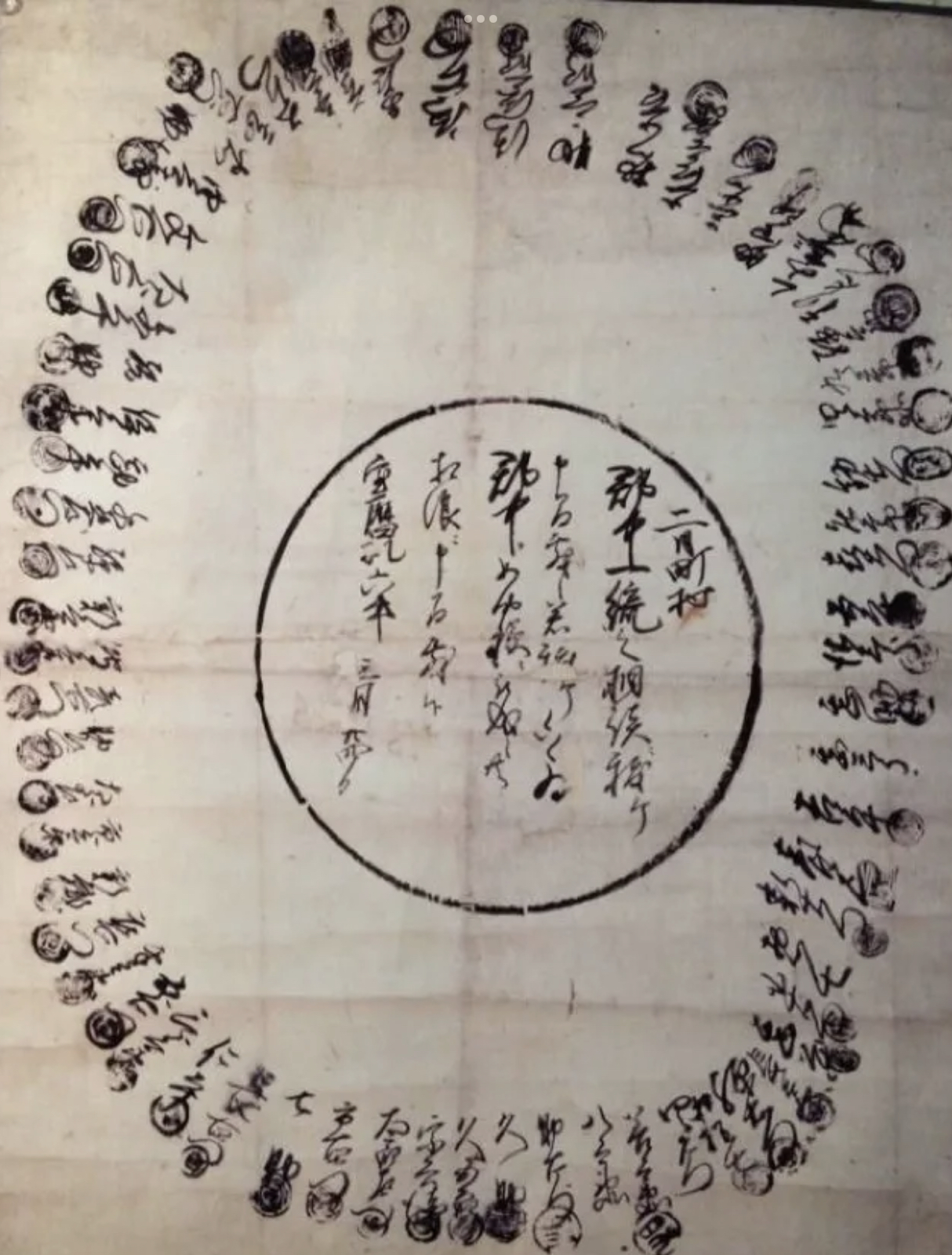

大黒札

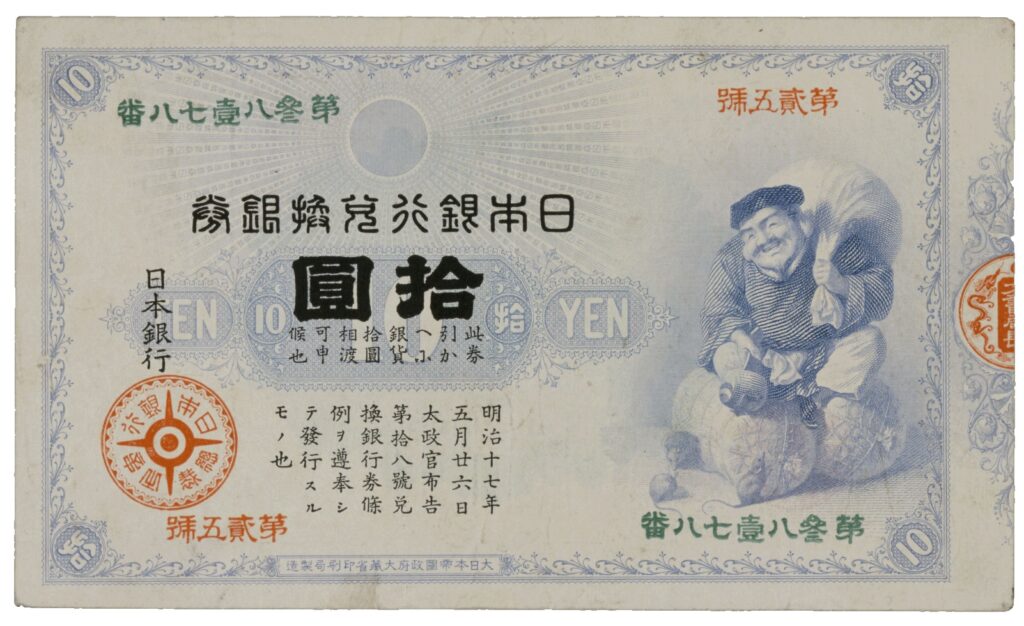

今回紹介するのは、日本で初めて正貨(銀)と交換が保証されたお札「日本銀行兌換銀券(通称:大黒札)」です。

今であれば、通常お札には菅原道真や聖徳太子、福沢諭吉や野口英世など、人物が描かれることが普通です。

しかしこの大黒札、最初の肖像画として選ばれたの、現代の紙幣のような人間ではなク「大黒天」が描かれています。

「因幡の白兎」で有名な大国主と神仏集合した仏でもあり、五穀豊穣や商売繁盛の神としても知られています。

なぜ歴史上の偉人ではないのでしょうか。

大黒天がこの紙幣に採用されたのは、商売繁盛という縁起にあやかっているからだとか、江戸時代から紙幣の肖像に大黒天がよく使用されていたからだとか様々言われていますが、実際のところはよく分かっていません。

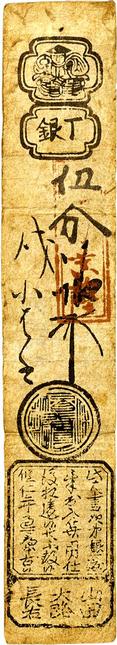

ちなみに、現存する最古の紙幣は、慶長十五年(1610年)に伊勢山田の商人たちが発行した山田羽書だと言われています。

山田羽書は、幕府の丁銀(銀貨)との交換を保証しており、いわゆる兌換紙幣の役割がありました。

大黒札をはじめとする“日本銀行券”を発行するまでの道のりは険しく、政府の施策が金融不安をもたらすほどでした。

正貨(金、銀)と交換を保証する紙幣を兌換紙幣、そうでないものを不換紙幣といいますが、通常、兌換紙幣を発行するには、発行元が発行額と同じだけの価値をもつ金・銀を備蓄しておく必要があります。

つまり、兌換紙幣を銀行にもっていけば、金や銀と交換できるよう準備しなければならないのです。

一方、不換紙幣は金・銀との交換を保証しないため、兌換紙幣と比べると信用が薄く、価値は低いものとなります。

当時、戊辰戦争の最中にあった明治政府は、豪商からの御用金だけでは戦争を続けるだけの戦費が足らないと試算していました。

そこで、太政官札や民部省札などの不換紙幣を発行することで資金をまかなおうとしたため、価値の低い紙幣が市中に大量に出回ることとなりました。

そもそも、誕生間もない政権だった明治政府は、政権への信用もまだ薄かったこともあり、太政官札は一時その価値が額面の四割近くにまで下がってしまうほどでした。

それでも明治政府は二年間で4800万両もの不換紙幣を印刷したため、額面に吊られて物価はどんどん上昇していきました。

明治四年(1871年)、廃藩置県によって藩が消滅すると、政府は新貨条例を出し、金、銀という通貨制度を改め、十進法の円・銭・厘を単位とする新硬貨による貨幣制度を作りました。

翌年には金本位制(お札を金と交換できるもの)に則した紙幣を発行しましたが、財政難のため兌換制度はなかなか確立できませんでした。

また、外国商人は新政府の紙幣などを信用していな かったこともあり、開港場では銀貨 (貿易銀) が使用されました。

こうした状態を打開しようと考えた政府は、大蔵官僚の渋沢栄一を中心とし、国立銀行条例が制定しました。(1872年)

この法律は、商人や地主の財力で民間銀行をつくらせ、国に出回っている信用の薄い不換紙幣を回収し、同時に兌換紙幣を発行させようというものでした。

こうして三井組、小野組などが出資して日本で最初に設立されたのが第一国立銀行です。

当銀行の頭取には、渋沢栄一が就任していますが、その後に続いた銀行は、たった三行だけでした。

銀行が兌換紙幣を発行するそばから、その紙幣がすぐに銀行に舞い戻って正貨(金)と交換されてしまい、備蓄した正貨が底をついて経営難に見舞われてしまうのです。

渋沢栄一は紙幣発行の仕事を政府から請け負うため、紙を抄いて洋紙を生産する抄紙会社を立ち上げていたが、 政府でも自前で紙幣を製造しようと国産計画が進みました。

明治七年(1874年)になると、薩摩出身の得能良介が中心となり、大蔵省紙幣寮にて最新機械を導入した紙幣の製造が始まりました。

イタリア人画家のキヨッソーネを雇い、彼が紙幣の肖像画を担当することになったことで、神功皇后や菅原道真、武内宿禰など様々な人物が描かれるようになりました。

さて、兌換を命じられた銀行の経営難問題ですが、どの銀行も資金繰りに困っていることが明らかになっていたことから、新たに銀行を新設しようとする者はいませんでした。

このまま新たな銀行が設立されないと金融制度は発達しません。

そこで明治九年(1876年)、政府は国立銀行条例を改正し、兌換義務を廃止しました。

すると、金や銀を担保として用意する必要が無くなった(用意する量が少なくなった)たことから参入障壁が下がり、続々と銀行が設立されるようになります。

その結果、銀行が多くなりすぎてしまい、明治十二年(1879年)の第百五十三国立銀行を最後に、銀行の新設は禁止されました。

しかし明治に入ってしばらく経ったこの時でも、政府が考える兌換制度は確立されていませんでした。

理由としては、不換紙幣が大量に出回ったからです。

政府は、殖産興業政策やそれに続く西南戦争の戦費などで、政府は大量の不換紙幣を追加発行していました。

さらに、兌換義務を免除された各銀行も不換紙幣(不換銀行券)を発行したことで貨幣の価値はさらに下がり、反対に物価は一気に急上昇、激しいインフレーションに見舞われることになりました。

このとき、既に税はお金で納入されることになっていました。

紙幣の価値が下がるということは、相対的に政府の歳入も減っていくということです。

こうして政府の財政は非常に苦しくなっていきました。

松方デフレと紙幣の整理

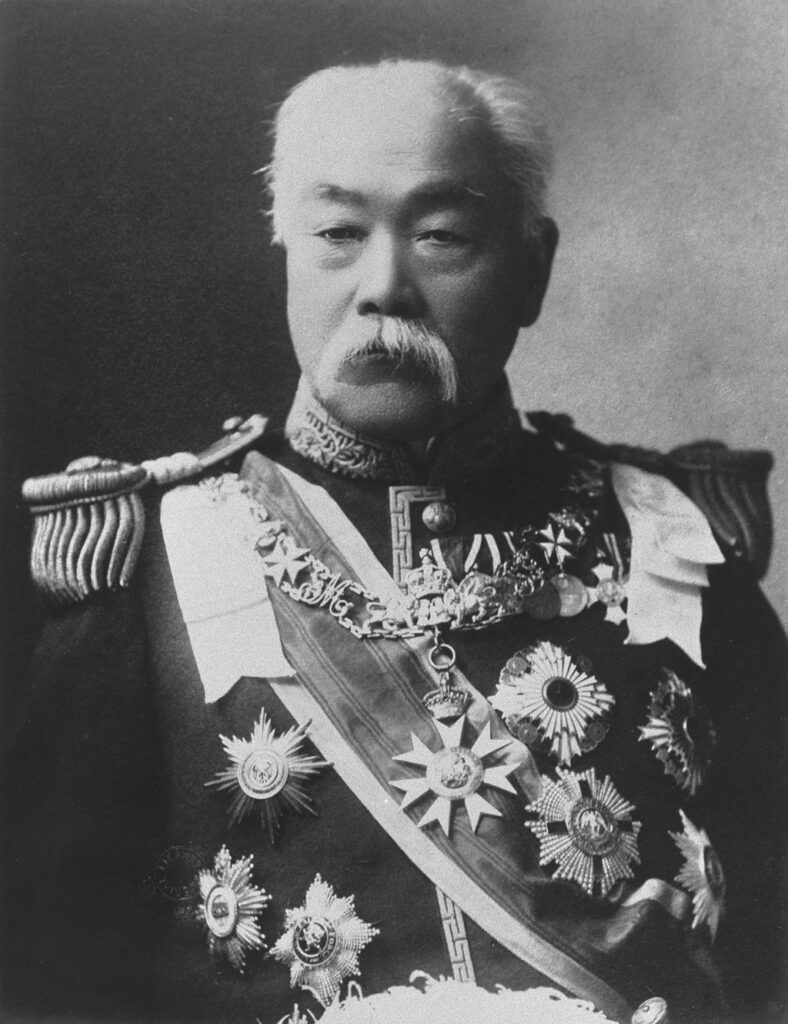

こうした苦境に対処するため、明治十四年(1881年) 松方正義が大蔵卿(大臣)になると、徹底的な財政改革を実施されます。

松方は市場に流通する紙幣の数を減らせば、紙幣の価値は上がり、物価高が止まると考え、“紙幣整理(政府が不換紙幣を市場から回収し、処分して消してしまうこと)”を断行しました。

これにより実際に物価は急速に下がっていくことになりました。

これがいわゆる“松方デフレ”です。

また松方は、酒造税や煙草税などの増税や、新税による増収分と徹底的な経費節減での余剰金を、紙幣整理と正貨準備にあてました。

こうして数年間で約4000万円分の紙幣を消し去ることに成功した松方は、同時に正貨(金・銀)を 備蓄した。

明治十五年(1882年)に は、これまでの国立銀行や民間銀行とは扱いの異なる「銀行の銀行」(中央銀行)として日本銀行を創立しました。

これには、乱立していた国立銀行から紙幣(銀行券)発行権を取り上げ、紙幣の流通をコントロールする目的がありました。

そして、紙幣整理で正貨(このときは銀貨)と不換紙幣の価値がほぼ同じになった明治十八年(1885年)、日本銀行に銀と兌換できる銀行券(紙幣)を発行させることに成功しました。

これが冒頭で紹介した「日本銀行兌換銀券(通称:大黒札)」です。

その翌年には、政府紙幣も銀と兌換することにした。

こうして銀本位制が確立され、日本の貨幣制度は安定していったのです。

松方デフレは物価を2割も減らす程の影響がありましたが、繭や米の価格などの農産物価格の下落を招き、農村の窮乏を招いたことも注意するべき点です。

コメント