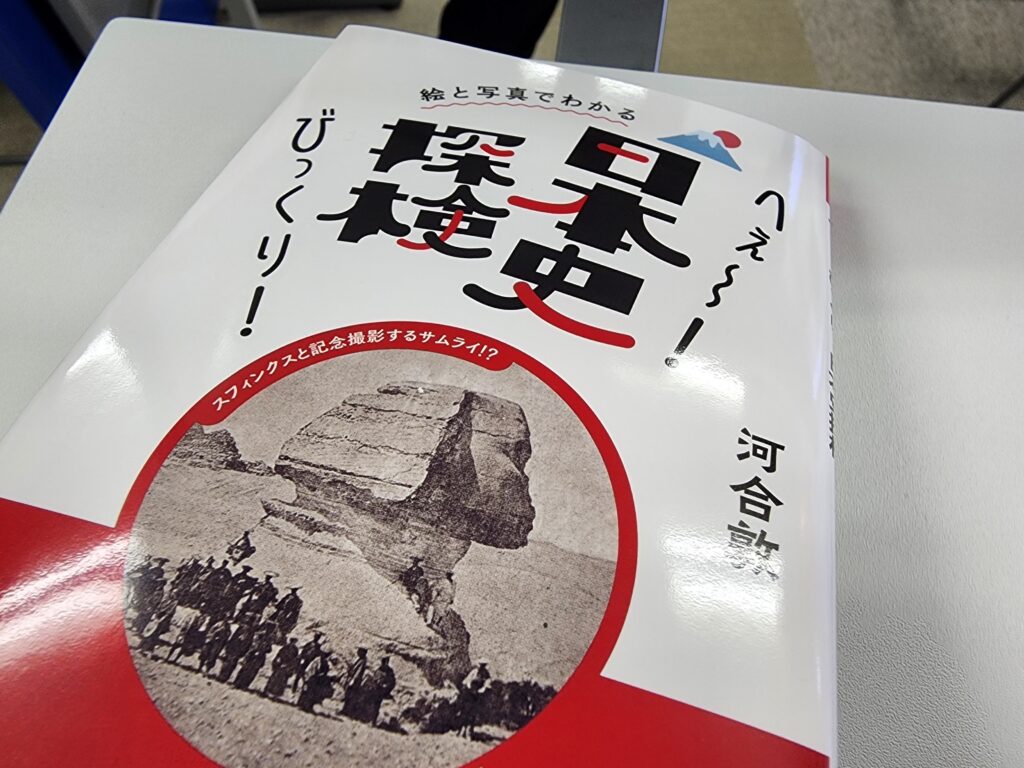

この記事は、著書「絵と写真でわかる へぇ~!びっくり!日本史探検」を参考とした記事を書いていこうと思います。

教科書や資料集に載っているような日本史の史料をについて、なぜそのような絵がや分が書かれたのかについてまとめていきます。

史料から見える歴史の裏側を知ると、思わず「へ〜」と言いたくなる学びがあり、今の時代を生きるヒントが見つかるかもしれません。

今回取り上げるテーマは「ええじゃないか」です。

お札と神罰から始まった乱痴気騒ぎ

今回紹介するのは、江戸時代末期慶応三年(1867年)七月から十二月にかけて近畿、四国、東海地方で発生した社会現象“ええじゃないか”です。

見出しの絵は、浮世絵師の河鍋暁斎(かわなべきょうさい)が描いたものです。

「ええじゃないか」が始まった場所については諸説ありますが、中でも有力とされているのが現在の愛知県豊橋市の牟呂村(むろむら)発祥説です。

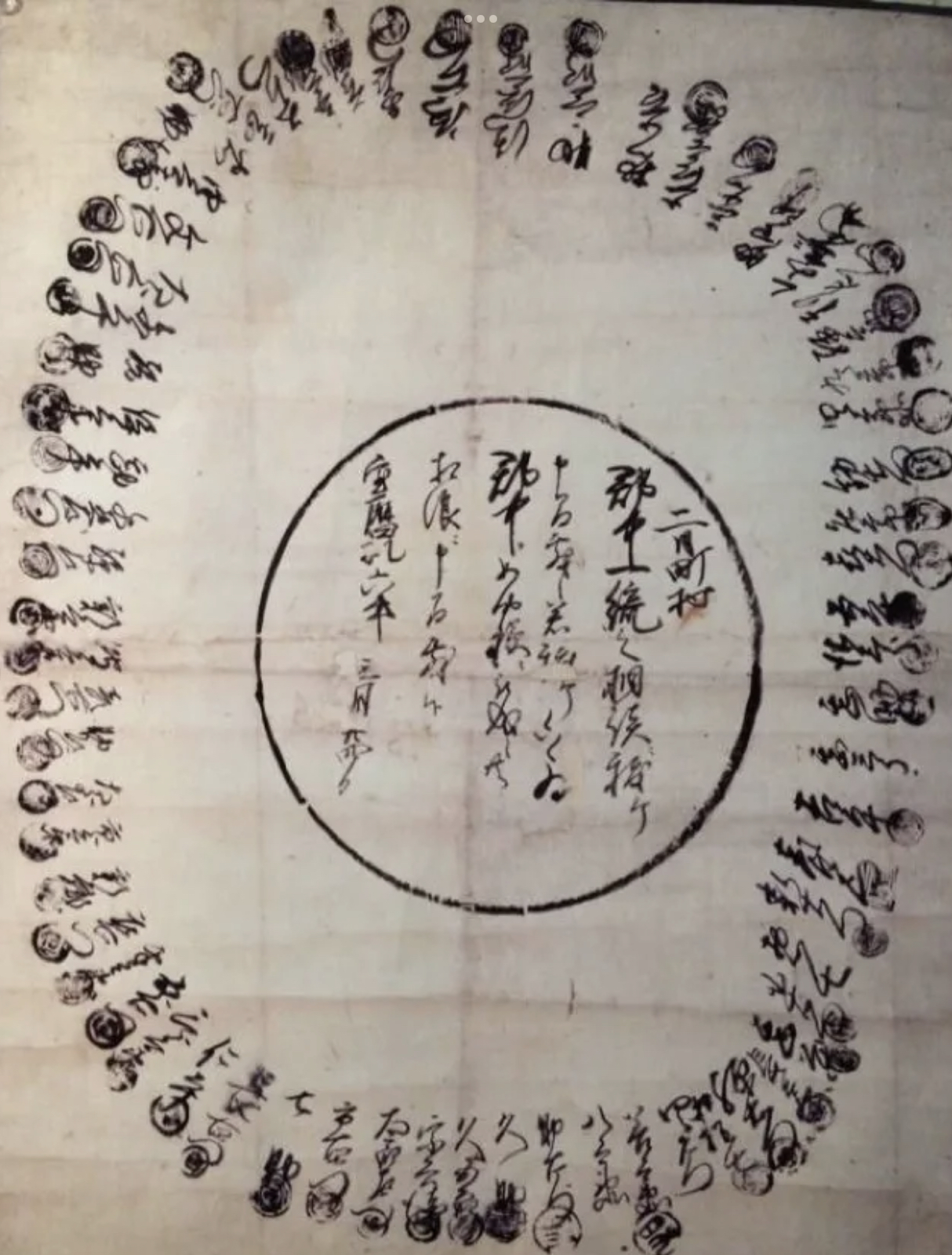

牟呂八幡宮の宮司を務めた森田光尋氏の「留記」(森田家文書)には次のように記されています。

「慶応三年七月十四日早朝、富吉という男が空から降ってきた神社の御札を拾った。

あこで組頭の富蔵に届けたところ、自分は「穢中」(忌中のこと?)なので受け取れないからといい、肩じ面の者治郎のもとへ届けさせた。

富吉は、本当にこれが天から降ってきたものかを疑ったが、その夜、八歳の息子が急死したのである。

また、御札の噂を聞いたトコナベと呼ばれた者が、『御札には煤がついているそうだから、誰かが家に祀ってあったのを持ち出したのだ』と言った。

すると、翌十五日に病気だった 妻が死んでしまった。

これを知った村人たちは『神罰だ』と騒ぎ立てた。

この頃、新たな御札が次々と見つかり始める。

村人は寄り集まり、御札を牟呂八幡宮に移して神事を行なおうと決議し、行列をつくって手踊りをしながら進んでいった」

これが留記に記される「ええじゃないか」の始まりだと言われています。

同じ時期には近くの吉田宿などでも同じように神札が空から降ってくる現象が起こり、人々は降った御札のある神社へと踊りながら行進するようになります。

そしてこの騒ぎは西へ東へと拡散し、全国が騒乱状態になったというわけです。

実はこうした御札降りは、この時だけの話ではなく、定期的に起こる現象でもありました。

六〇年周期で発生する伊勢神宮への集団参詣現象(御陰参り)でも札降がみられたそうです。

江戸時代、一番人気の観光地だった伊勢神宮には毎年大勢の人々が全国から訪れました。

六十年の周期に当たった宝永二年の参拝者数は350万人とされ、次の周期に当たったの文政十三年は500万人と推定されています。

当時の日本の人口が約3000万人だったことを考えると、文政十三年の御陰参りは当時の日本人の6人に1人が伊勢へお参りしたことになります。

こういった参拝の日は、大混雑のために通行手形のない者も通り抜けでき、関所が機能しなくなるほどの混雑だったようです。

さて、今回主題である慶應三年(1867年)八月から始まった「ええじゃないか」ですが、十月初めになると、伊勢神宮の入口にあたる宮川の上の渡しの堤に豊受大神宮の御札 が降ったとされています。

これを機に伊勢神宮周辺の村々にも続々と御札が降るどころか、川崎町中北とい う家には、金の大黒、姪子あわせて三体が降ったとされ、船江町の間宮という家では 江戸の浅草寺の本尊 (十一面観音像) が降ったと言われています。

これが真実かは分かりませんが、伊勢内宮近くの備前屋に奉公していた堀口芳兵衛という者の手記によると、「相違なくこれ有り候」と納得しています。

ちなみに芳兵衛目にした浅草寺の本尊は、その日のうちに忽然と姿を消し、あくる朝、元のところに鎮座していたそうです。

これらの他にも永楽通宝や小判、二貫(7.5kg)の重さがある巨石などが降った家もあり、そうした家々は商売を休業し、御神酒を用意して往来の人々に景気よく飲ませてやったそうな。

不思議なことに、その酒は飲んでも減らないという珍現象がみられたと芳兵衛は語る。

なんだか芳兵衛に問題がある気もしますが、それを言っても不思議ではないほどの騒ぎだったのでしょう。

芳兵衛はこのほかにも、参拝者たちから聞き取った奇談をいくつも書きとめています。

ある侍は、「ええじゃないか」の乱舞を知らずに伊勢神宮に来たものの、その騒々しさに立腹し刀を抜いて振り上げたところ、そのまま手を振り下ろせなくなってしまったといいます。

驚いた侍はこの状況をなんとかしようと、様子を見ていた宿主に助けを求めたようです。

すると宿主は「御陰参りを行うと良くなる」と言いました。

侍がその通りに踊りながら練り歩いたところ、腕を下ろせるようになったそうです。

また、これほどの騒乱にもかかわらず喧嘩は一切起こらなかったと言われていて、往来を行く金持ちは大量の銭をまき、それを拾う乞食でさえもそれをばらまき、道行く人々は互いに抱きつき喜びあっていたというのだから驚きです。

ことの発端は御札が天から降ってきたことにありますが、これは人為的に仕組まれたものではないかと考えられています。

と言うのも、鳥が札を運んできたという証言が見られることから、鷹にくわえさせたり、団子など餌となるようなもの御札をさして鳥が持ち去るよう工夫をしたりした可能性があります。

それも相当な規模で考えられた組織的なものだと考えられます。

そしてやはり、一番得をするのは神主や御師であろう。彼らの仕業か、あるいは神社と関係の深い神職や山伏の可能性もあります。

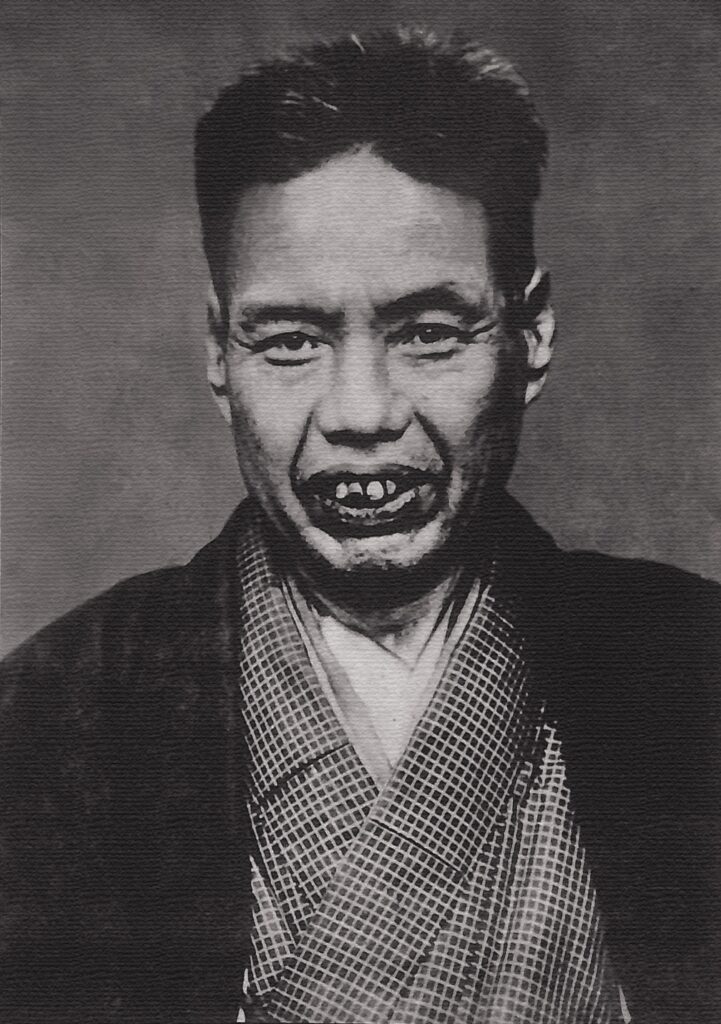

歴史学者の田村貞雄氏によるところでは、慶応四年(1868年) 三月に発行された中外新聞に、「御札の版木をたくさん持っていた浪人が逮捕された」という記事があるそうです。

また、この者が諸国に神札の類いを降らせていたのは明白だとも記されており、土佐藩士で坂本龍馬と行動をともにしていた海援隊士の大江卓は、自ら御札を篆刻(木・石などに印を彫ること)して撒いたと証言しています。

伊勢神宮をはじめとする神道の行事を全国的に広がらせることによって、対立勢力である幕府側を弱らせようという策略であったことも、大いに考えられます。

いずれにせよ、全国的に広がったこの乱痴気騒ぎの裏には、政治的な思惑も見え隠れしています。

コメント