【前回記事】

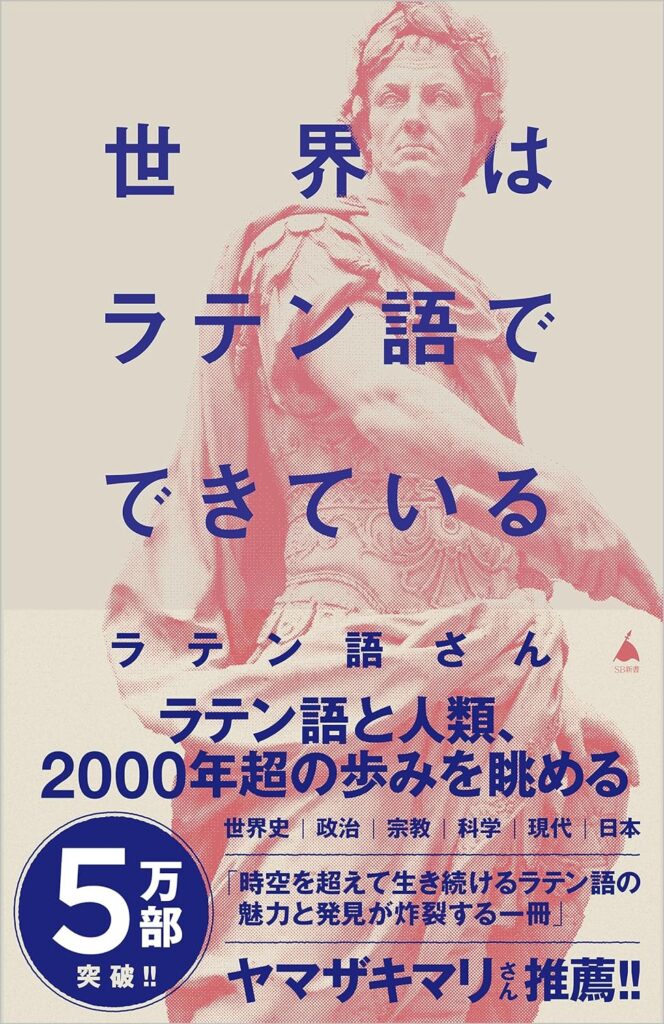

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

今回のテーマは、“ラテン語を語源とする栄養素”についてです。

ラテン語を語源とする栄養素

〜引用&要約〜

前回まではラテン語に由来する元素を見てきましたが、今回はその元素の組み合わせと言える“栄養素”について触れていきます。

栄養素についてもラテン語由来の名前が沢山あります。

ラテンが語源になっている栄養素で代表的なものとして「Vitamin(ビタミン)」が挙げられます。

Vitaminの語源はvita(生命)とamine(アミン)を混ぜた「vitamine」で、ポーランドの生化学者カシミール・フンクによって名付けられました。

カシミール・フンク(1884~1967年)

ビタミンというものはアミンでできていると思われていたからです。

アミンとは、アンモニア(NH₃)の水素原子を炭化水素基で置換した化合物の総称です。

フンクは、その論文の中でなぜそう名付けたのかは語っていませんでしたが、vita (ラテン語で「生命」)とamine (アミン)を合わせて、「生命の維持に不可欠なアミン」という意味合いで“vitamine”と名付けたのだろうと考えられています。

ちなみにビタミンにはアミンでできてないものもありますが、それが見つかったのは、“vitamine”と名付けられた後のことです。

また、フンクが“vitamine”と命名した際、vitamineが実はアミンではないということが後々判明するかもしれないと気づきつつも、響きがよくキャッチーな名前として“vitamine”と名付けたと書いています。

そのため、“vitamine”は後に “vitamin”と綴りが変更されました。

その他には、「insulin(インスリン)」もラテン語由来です。

語源はinsula(島)で、英語のinsular(島の)や、「絶縁」や「防音」を指すinsulationの語源になっています。

インスリンと いうのは膵臓の「ランゲルハンス島」にある細胞から分泌されるので、このような語源になっています。

体内で分泌されるラテン語由来の物質に関しては、他にもアドレナリン (adrenaline)があります。

これは「~の近 くに」という意味のadと「腎臓」を指すrenesが語源になっており「腎臓の近くで分泌さ れる物質」という意味です。

実際、アドレナリンは腎臓のすぐ上にある副腎髄質から分泌されています。

栄養素に関しては、他にもサプリメントなどで目にするカルニチン (carnitine)は、ラテン語のcaro 「肉」が元です。

これは肉エキスから発見されたことに由来します。

caroだけ見るとなじみがないと思われますが、英語の incarnation(肉体化、化身)やreincarnation (生まれ変わり)、 あるいは花の「カーネーション」の語源でもあります。

他にも、hemoglobin(ヘモグロビン)もラテン語が由来です。

「ヘモ」は古典ギリシャ語で「血」を意味するhaîma が元なのですが、「グロビン」の元はラテン語のglobulus (小さな球) です。

globulusはglobus(球)に指小辞が付いた形で、 globusは英語で「地球や地球儀」を指すglobeの語源になっています。

実はcalcium(カルシウム) もラテン語が由来で、語源はcalx(石 灰)です。

これはカルシウムが、石灰石などの中に化合物の形で含まれていることからきています。

このcalxという語形にはあまりなじみがないかもしれませんが、英語のchalk(白亜、チョーク)の語源になっています。

最後に紹介するのは、carotene(カロテン)です。

これはラテン語のcarota(にんじん)が元で、ご想像の通り、 英語のcarrot(にんじん)の語源になっています。

こういったように普段耳にしている養素や物質名の語源にはラテン語が数々あることが分かります。

大学などで生理学を学んでいる人などは、こういった言葉も語源などを探ってみると物質が分泌されている場所やその栄養素が入っている食べ物も覚えやすくなり、勉強の助けになるかもしれませんね。

〜引用&要約ここまで〜

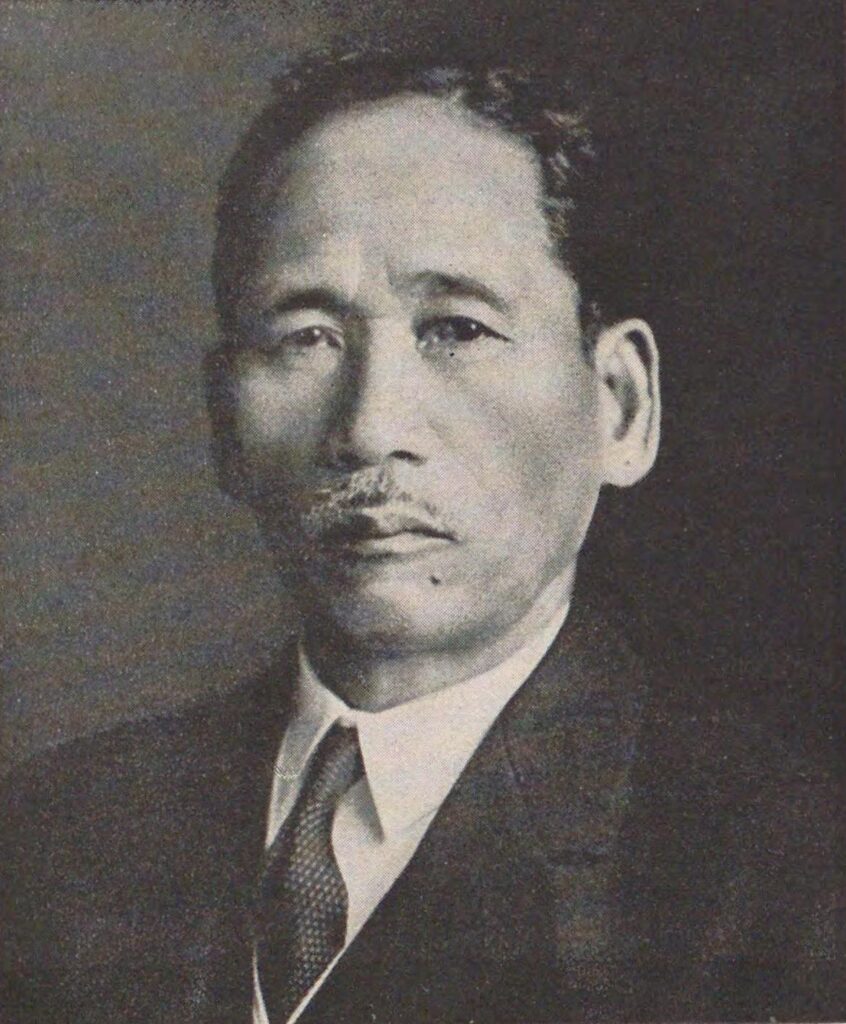

冒頭でビタミンの発見者であるカシミール・フンクについて紹介しましたが、実はカシミール・フンクよりも早くその物質を発見し、論文にしていた人がいます。

その人物とは、鈴木梅太郎という戦前に活躍した農芸科学者です。

彼はフンクよりも早く、そして全く同じ発想で米ぬかから成分の抽出を行い、その成分(今のビタミン)を稲の学名を表す“Oryza(オリザ)”に由来し「オリザニン」と命名しました。

しかし、オリザニンについての鈴木の論文は“日本語”で書かれていたため世界から注目されず、フンクが提唱した「ビタミン」の名称の方が定着することとなりました。

ビタミンB不足のからくる脚気(江戸わずらい)の解明に寄与した鈴木の名が薄れてしまったのはなんとも惜しい話ですね。

コメント