【前回記事】

この記事は、書籍「世界はラテン語でできている」を読んで興味深かった内容について抜粋して紹介する記事です。

この本は、古代ローマから用いられてきた言語が現代にどのように残っているのかについて書かれています。

政治、宗教、科学だけでなく、美術やゲームなど幅いジャンルに浸透している言葉について知ることで、世の中の解像度が上がって世界が少し楽しくなるかもしれません。

今回のテーマは、“ファシズムと古代ローマ”についてです。

ファシズムと古代ローマ

〜引用&要約〜

古代ローマが元になっている政治用語の中には、現代では否定的に捉えられるものもあります。

その中で代表的なのが“ファシズム”という言葉です。

権力による独裁や、他国に対して侵略的な思想がある場合に使われることが多いこの言葉

著書ではこの“ファシズム”についての語源に触れられており、本来の意味をラテン語から解き明かしています。

以下に本書のまとめを記していきます。

「ファシズム」という言葉の語源を見ていくと、そこに古代ローマが現れてきます。

古代ローマの政治がファシズムだったと言いたいのではありません。

ファシズムというのはそもそも、 イタリアで生まれた「ファシスト党」 のイデオロギーを指します。

ファシスト党の党首はベニート・ムッソリ一ニで、この人は議会制民主主義を否定し、さらには労働者階級の革命運動などにも否定的で、反革命独裁を掲げてました。

べニート・ムッソリ一ニ(1883~1945年)

この党の前身となったグループは“Fasci italiani di combattimento(イタリア戦闘ファッシ)”」と呼ばれており、“fasci(ファッシ)”はイタリア語で「東」を意味する語です。

そしてこの“fasci”の語源は、ラテン語のfasces(ファスケス=東)です。

一般的には東という意味を持つファスケスですが、特別な使い方として「束桿(そっかん)」という意味があります。

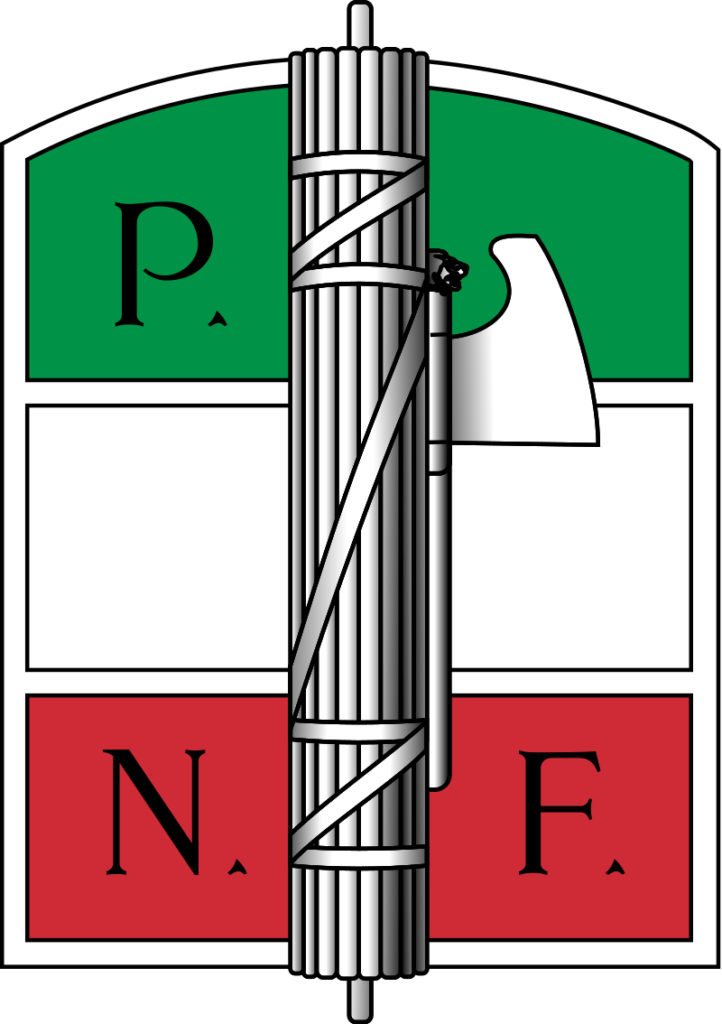

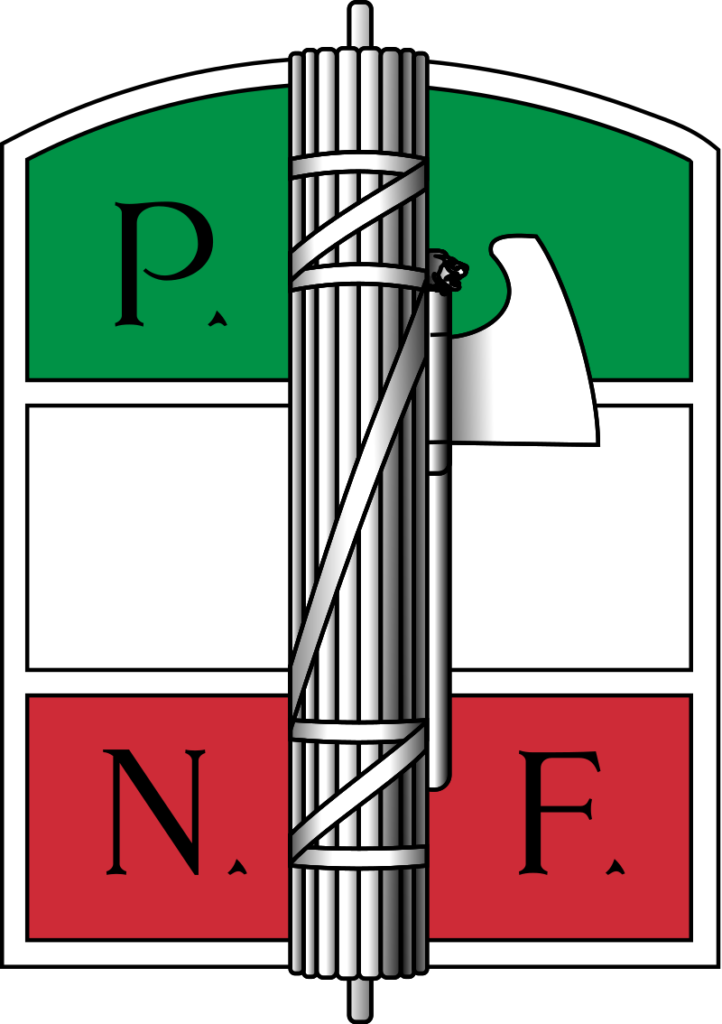

ファシスト党の党章を見てみると、木の束に斧が巻き付けられているシンボルが確認できます。

ファシスト党の党章

このシンボルが束桿であり、ファシストの語源でもあるのです。

ちなみに束桿とは、束ねた複数の木の棒 (カバ材やニレ材)の中央に斧を差し込んで、それを革ひもで縛ってまとめたものです。

これが古代ローマでは、執政官など高官の権威のシンボルでした。

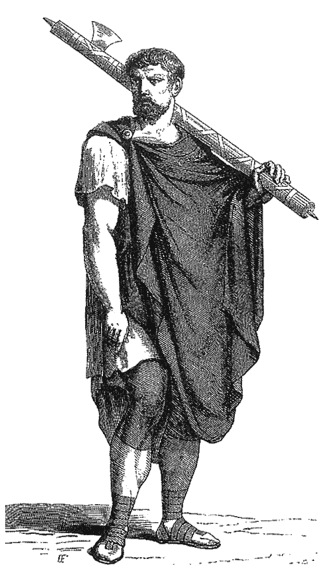

ファスケス(斧に木の束を結んだもの)を持つリクトル(古代ローマにおける要人護衛の役職)

正確には、ローマ市内においてはファスケスの斧は外されていました。

ローマ市外において斧が付けられ、ローマ兵や同盟市の兵、さらには属州の兵たちに対する高官の絶対的な軍事的権力を示していました。

このファスケスを、古代ローマでは高級政務官が行進する際、リクトルという先駆官吏が担いでいました。

ファスケスを持ったリクトルが露払いをし、その後を高級政務官が行進するのです。

ファスケースは長さが1.5メートルあったので、その長さ の木の東となるとかなり重いものだったと推測されます。

ちなみに、ここに束にまとめられている斧はラテン語で“securis”といい、その語源は“seco(切る)”です。

ラテン語のsecoは、英語のsect「分整、宗派」、sector「分野、部門」、section 「部門」などの語源にもなっています 。

このファスケスは近現代において、イタリアのファシス ト党だけが使ったわけではなく、たとえばフランスの紋章やエクアドルの国章、アメリカ合衆国下院の本会議場やホワイトハウスの大統領執務室、さらにはリンカーン記念館のリンカーン像が座る椅子などにも描かれています。

古代ローマから時代を経るにつれ、ファスケスは高級政務官の権力の象徴という意味合いから、結束の象徴としても使われはじめました。

近現代にファスケーのデザインが使われるのは、ほぼこの意味合いにおいてです。

現代では忌避されているファシズムの語源となったファスケスが、このようにファシズムとは切り離されて使われているケースも多々あることが分かります。

〜引用&要約ここまで〜

「ファシスト」と聞くと、政治的な独裁など、批判的に使われることが多い言葉ですが、その歴史は古代ローマの役職にまでたどり着くのですね。

政治的な意味合いにおいても、本来は結束の象徴ということも分かりました。

言葉の意味が考察され熟成された現代では、その意味がプラスに捉えられるようなことは、よほどのことがない限りはなさそうです。

とはいえ、リンカーンの台座やフランスの紋章などに使われていることもあるため、根本の意味は失われたわけではないことも見て取れますね。

コメント