経済

経済

【記事まとめ】アダム・スミス著 国富論 全1~5編【要約】

経済

経済  神話

神話  宗教

宗教  雑学

雑学  経済

経済  歴史

歴史  行動

行動  経済

経済  雑学

雑学  心理学

心理学  科学

科学  文学

文学  歴史

歴史  雑学

雑学  心理学

心理学  歴史

歴史  哲学

哲学  歴史

歴史  テクノロジー

テクノロジー  歴史

歴史  科学

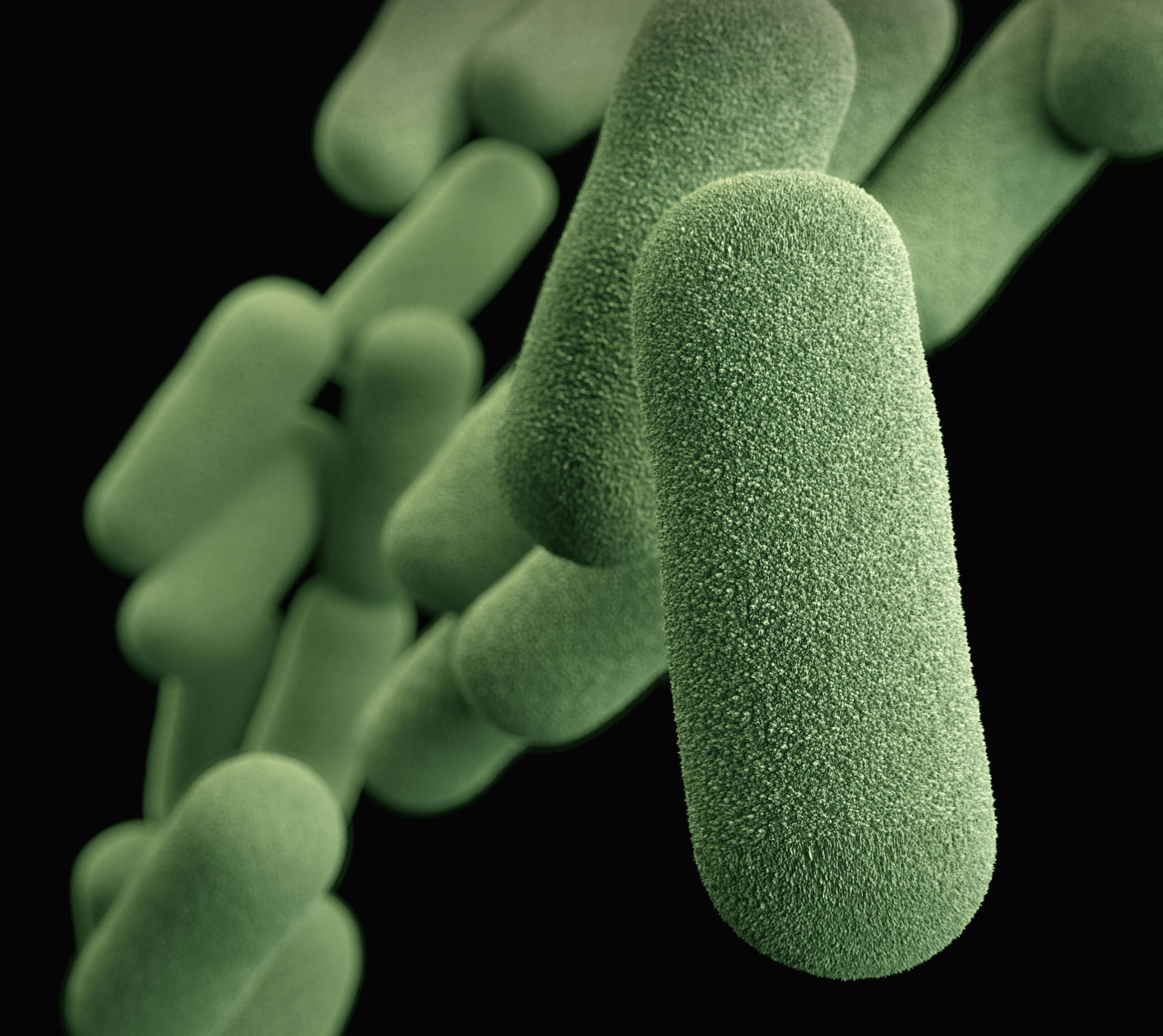

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  生活

生活  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  行動

行動  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学  科学

科学