哲学

哲学

【記事まとめ】ソシュールとウィトゲンシュタインの言語哲学

哲学

哲学  歴史

歴史  歴史

歴史  雑学

雑学  経済

経済  歴史

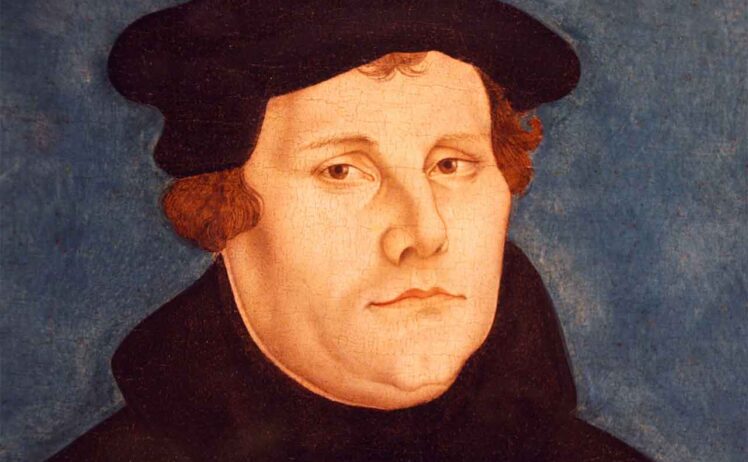

歴史  宗教

宗教  哲学

哲学  行動

行動  心理学

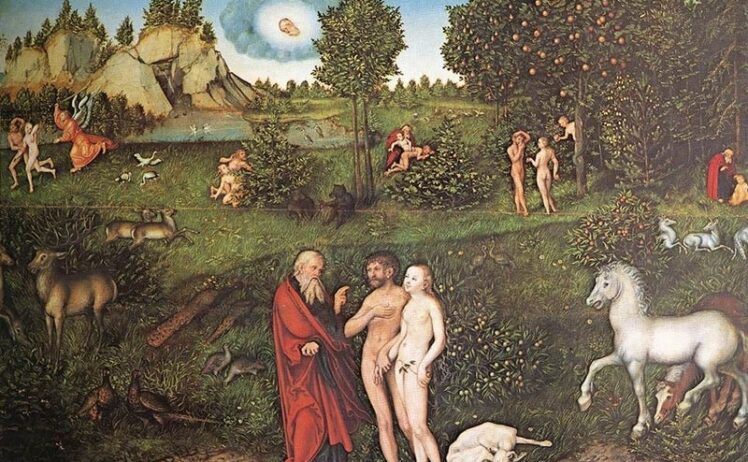

心理学  神話

神話  テクノロジー

テクノロジー  哲学

哲学  歴史

歴史  歴史

歴史  経済

経済  哲学

哲学  歴史

歴史  経済

経済  科学

科学  宗教

宗教  宗教

宗教  雑記

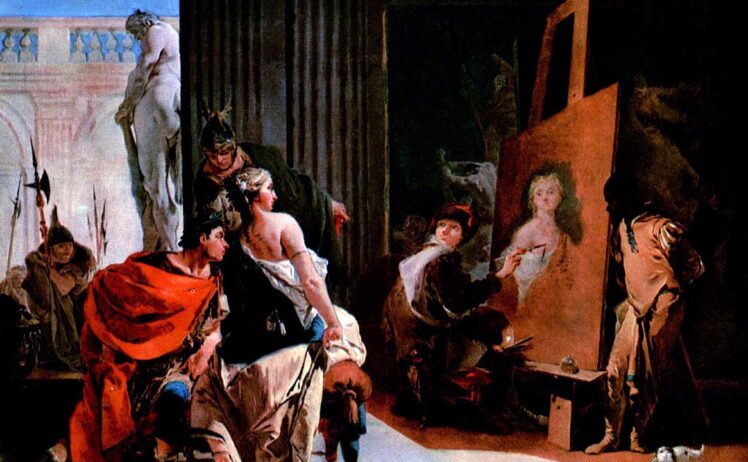

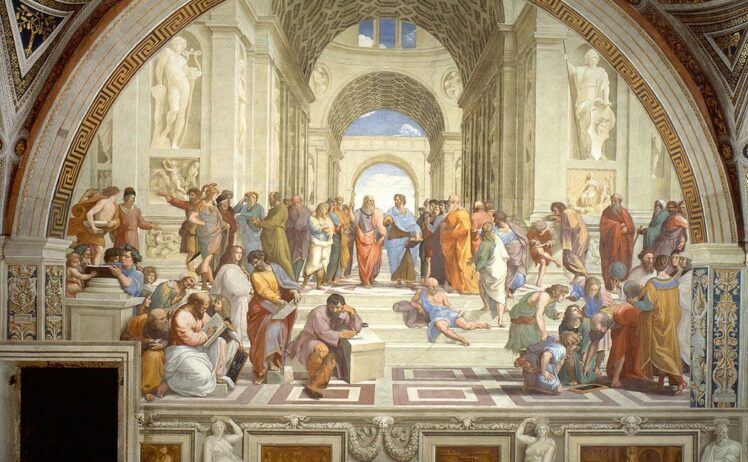

雑記  芸術

芸術  生物

生物  雑記

雑記  教育

教育  雑記

雑記  科学

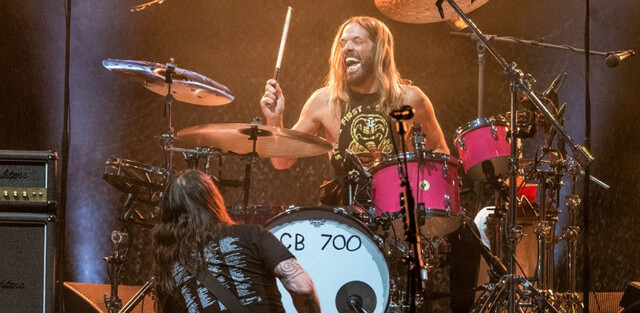

科学  芸術

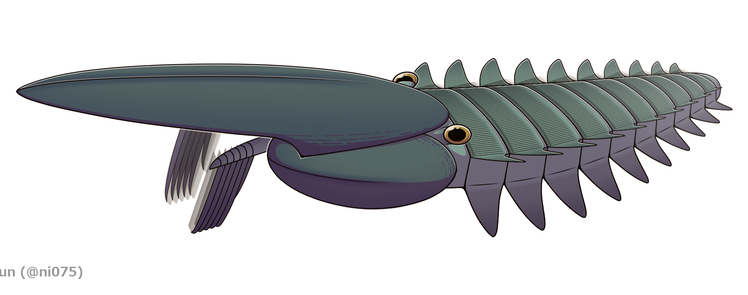

芸術  生物

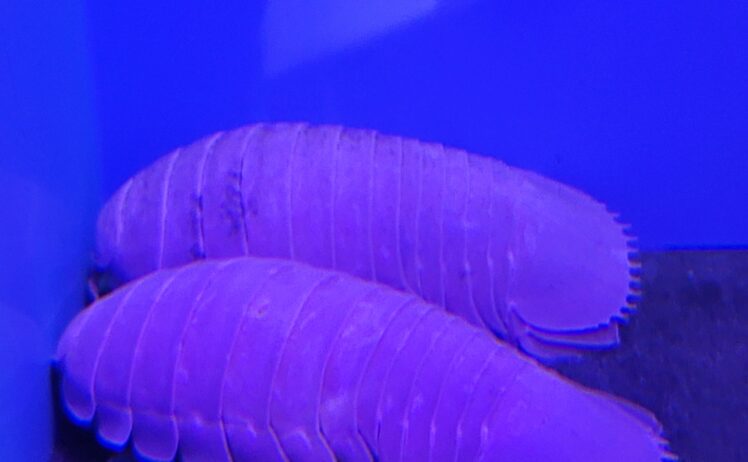

生物  雑記

雑記  生物

生物  歴史

歴史  雑記

雑記  科学

科学  雑記

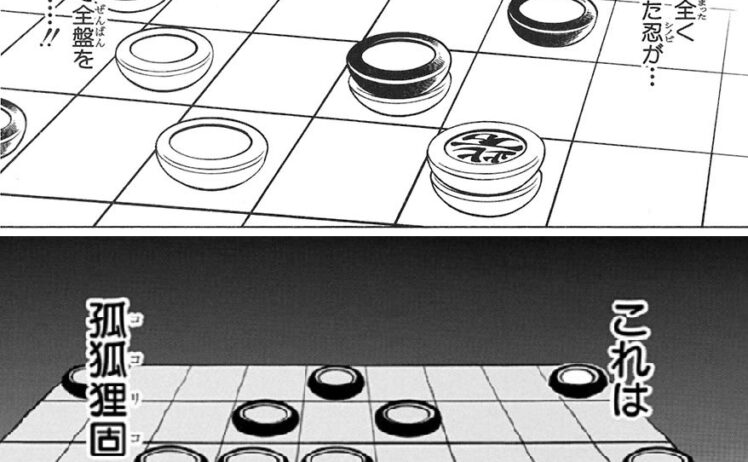

雑記  哲学

哲学  哲学

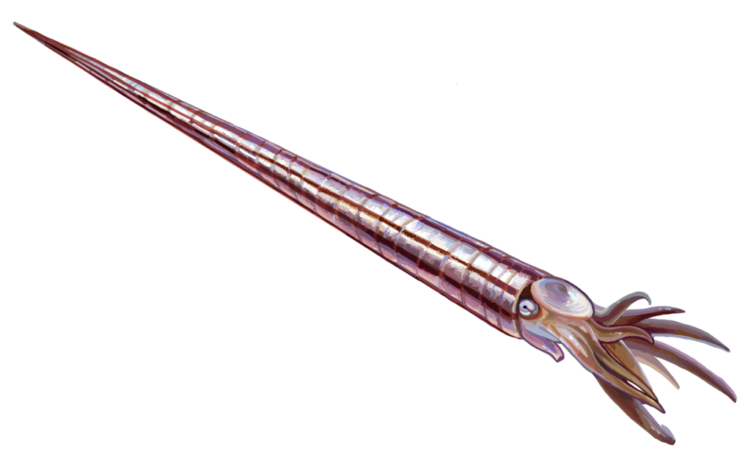

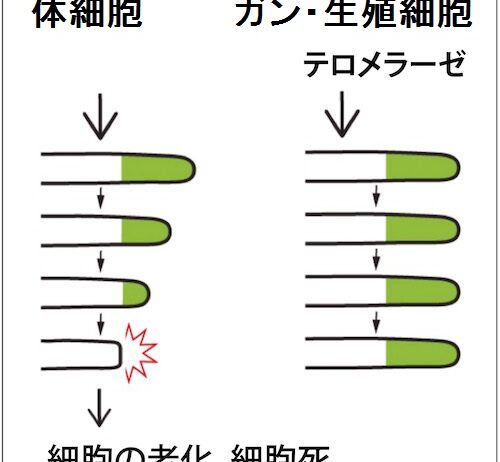

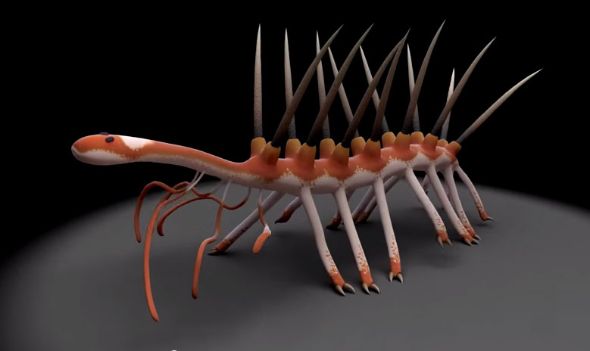

哲学  生物

生物  科学

科学  歴史

歴史  科学

科学  雑記

雑記  生物

生物  宗教

宗教